全球超当代艺术女性艺术家十强画家陈可

温钦画廊 / 2025-05-22

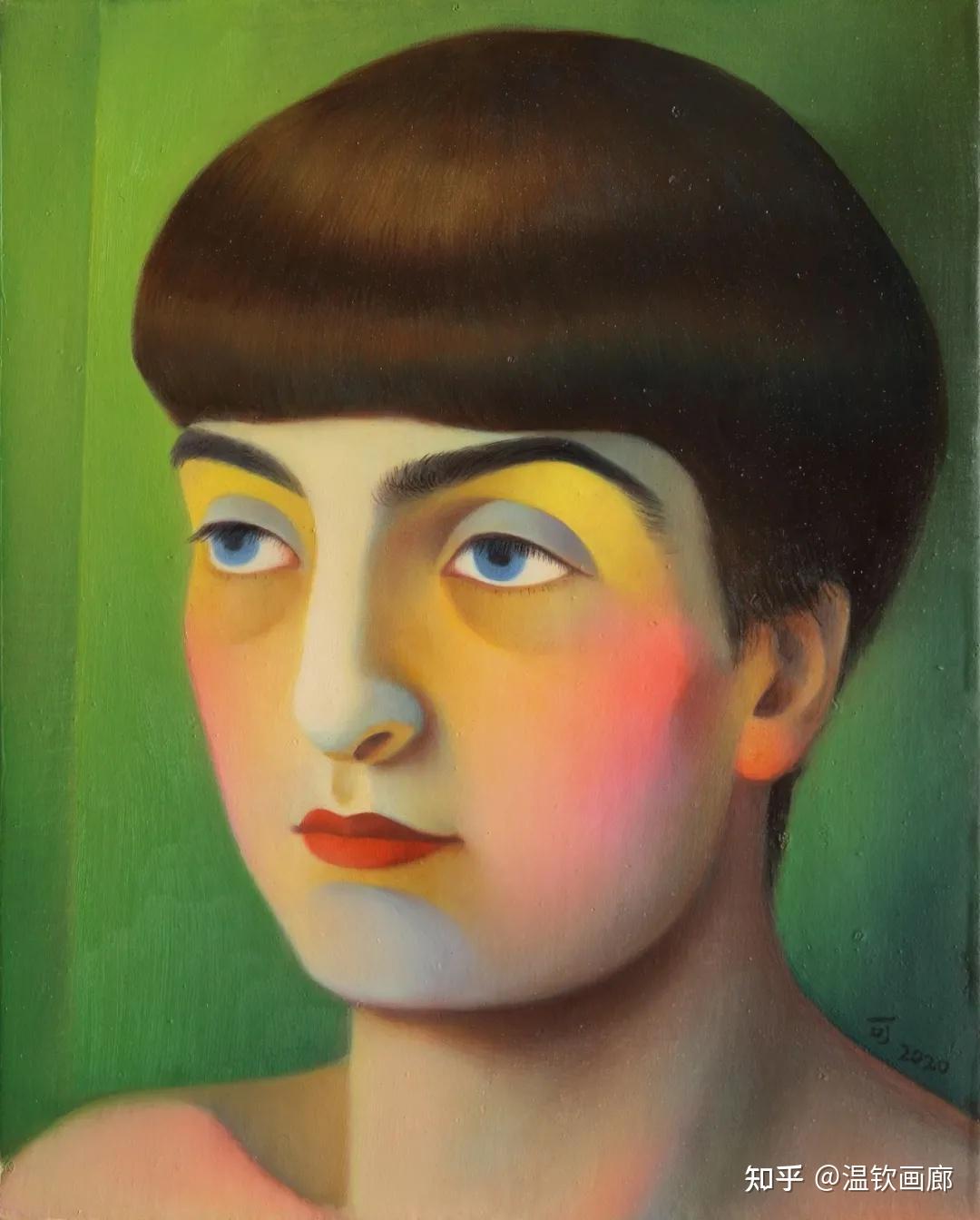

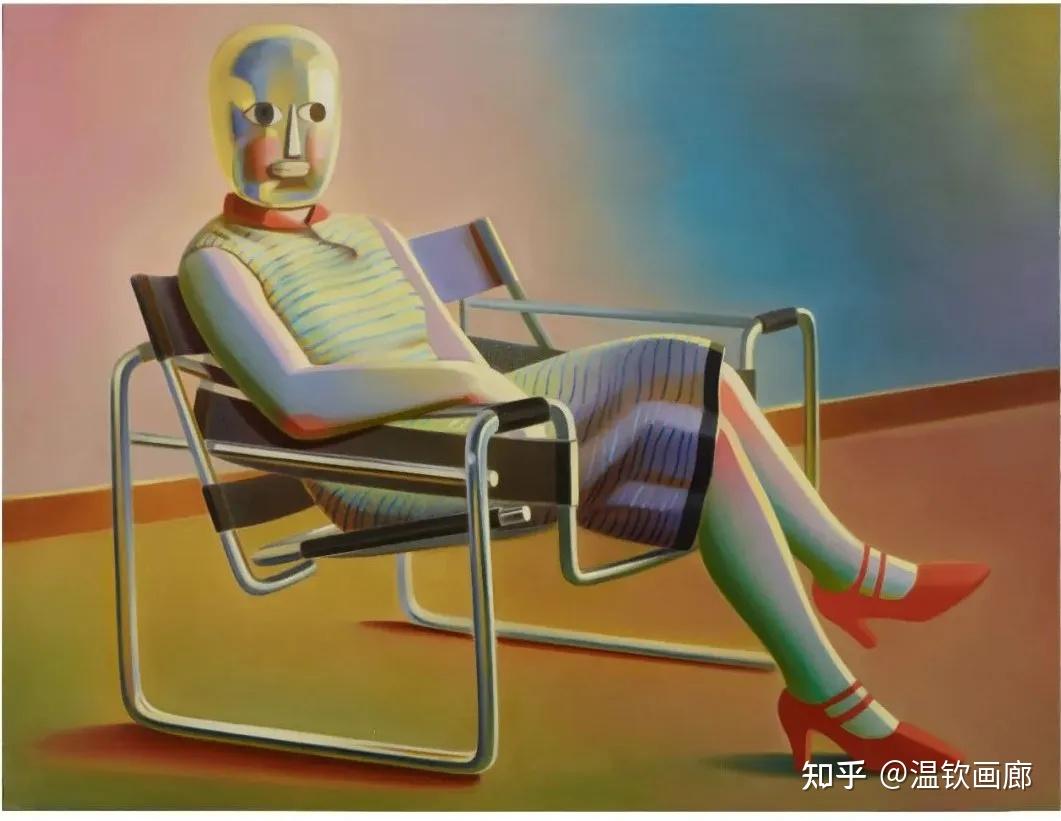

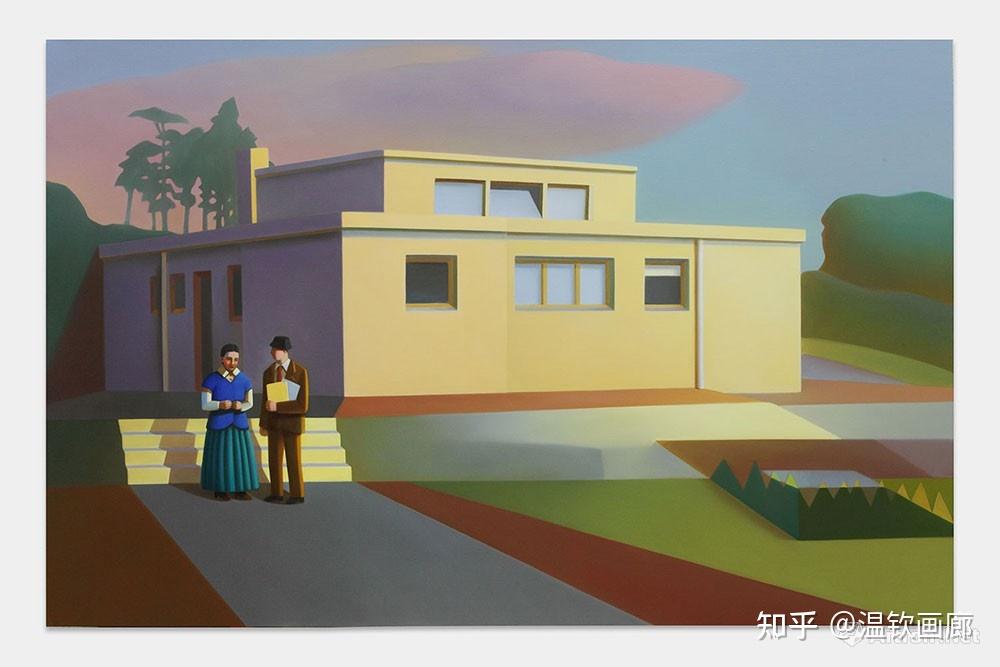

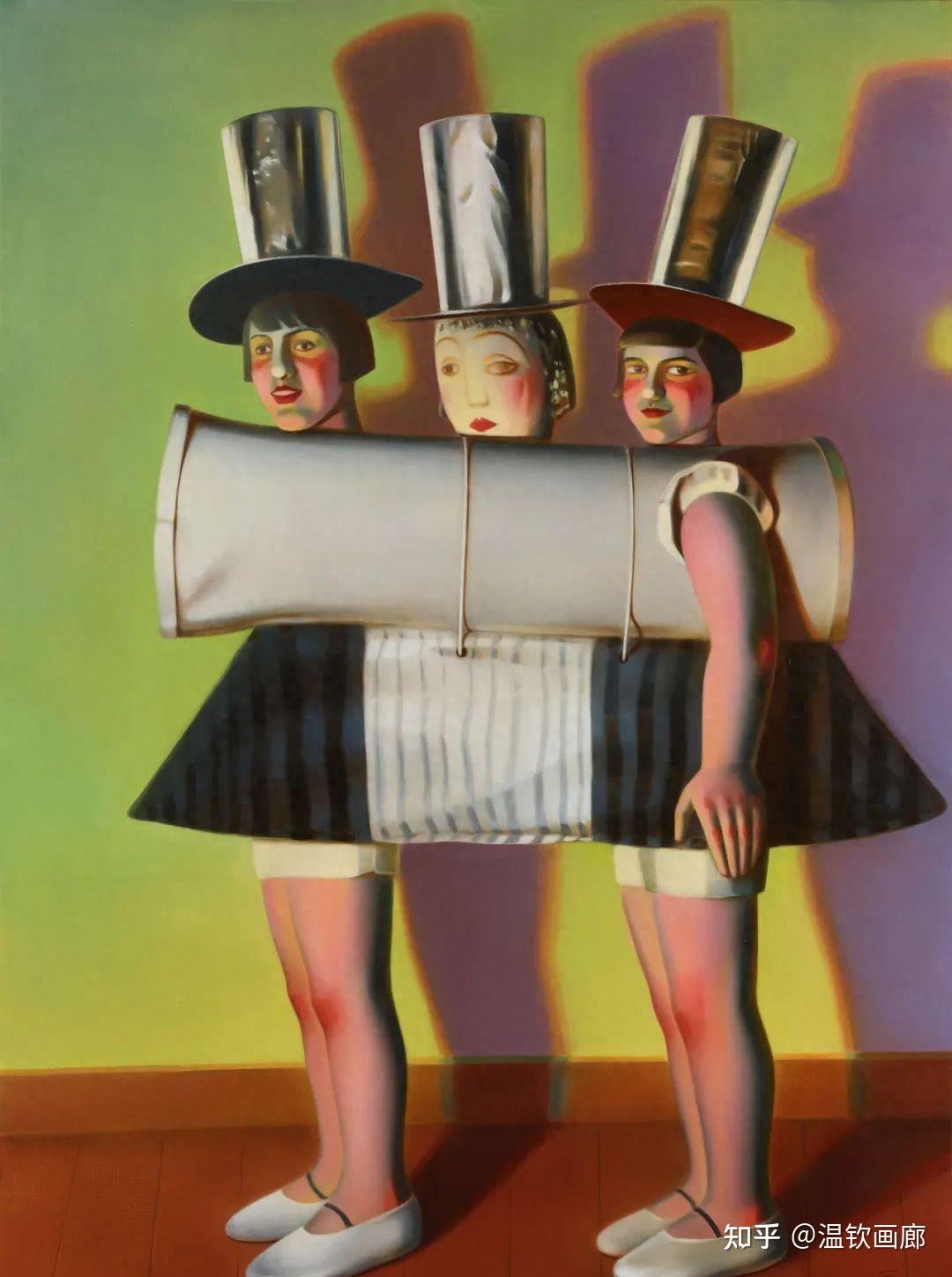

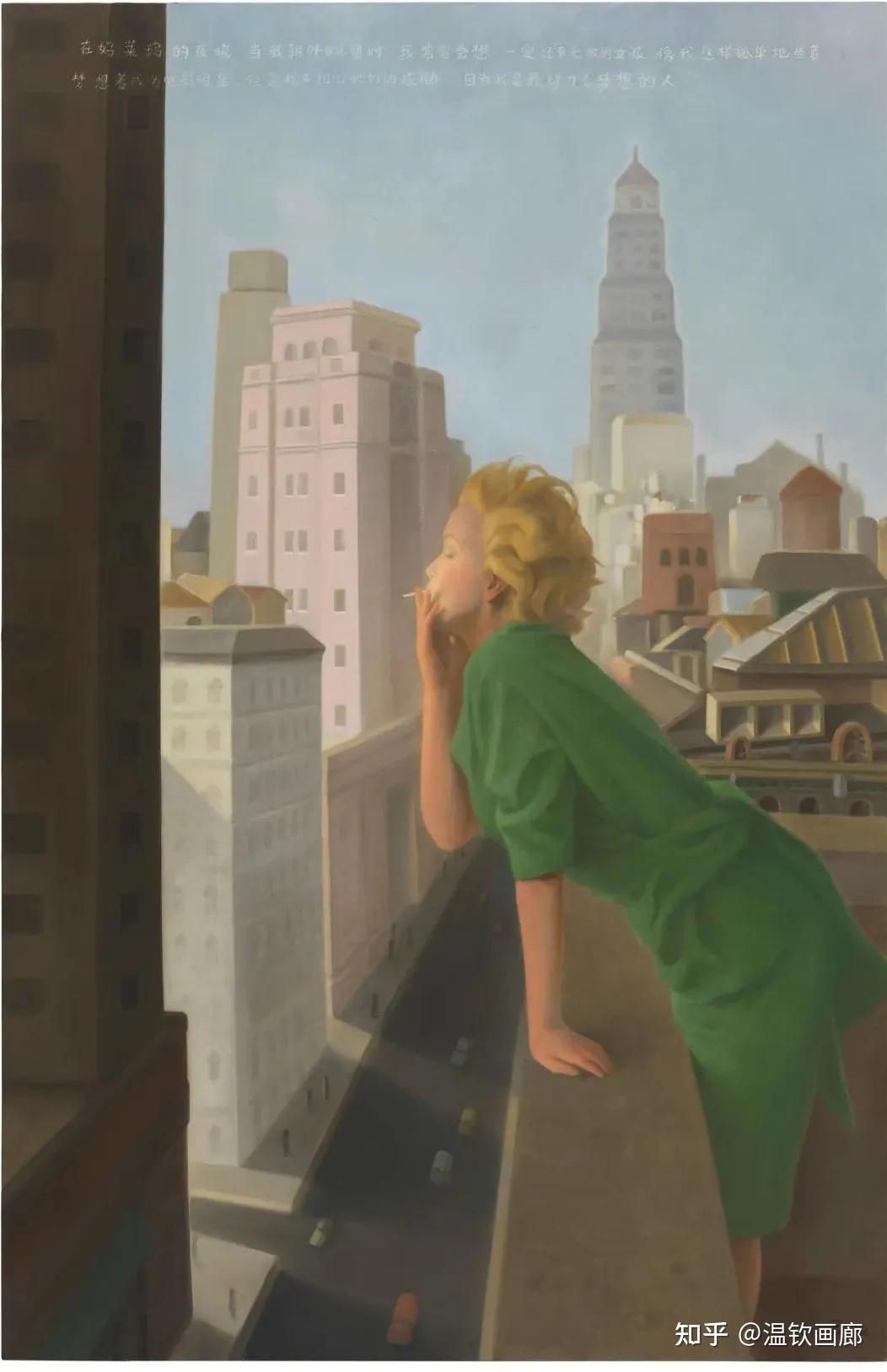

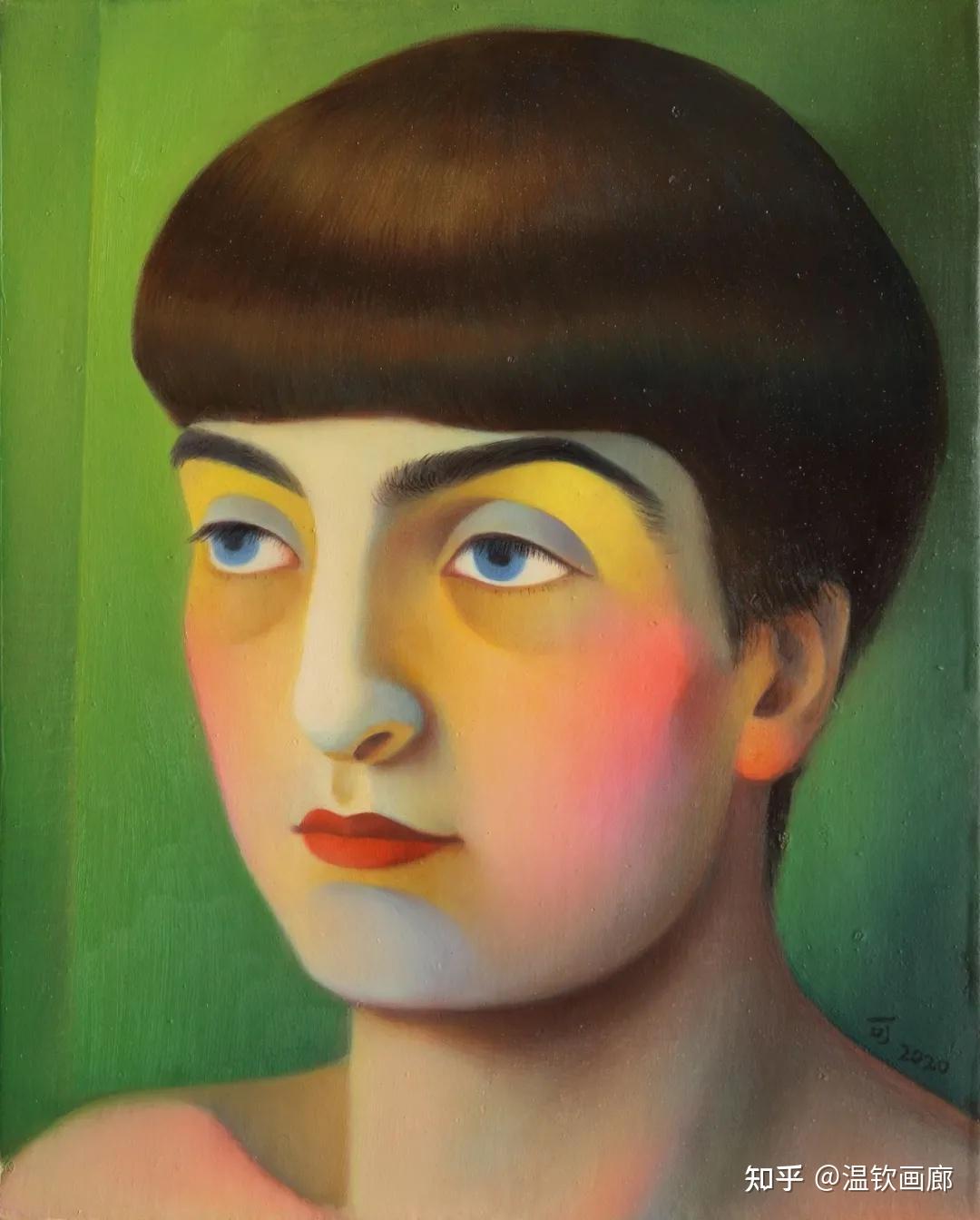

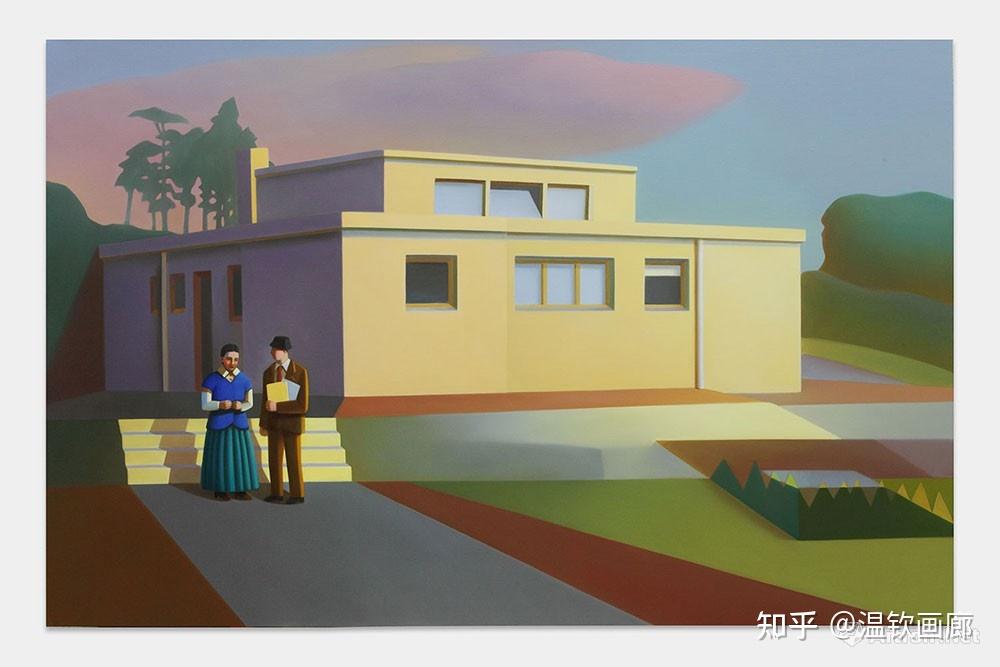

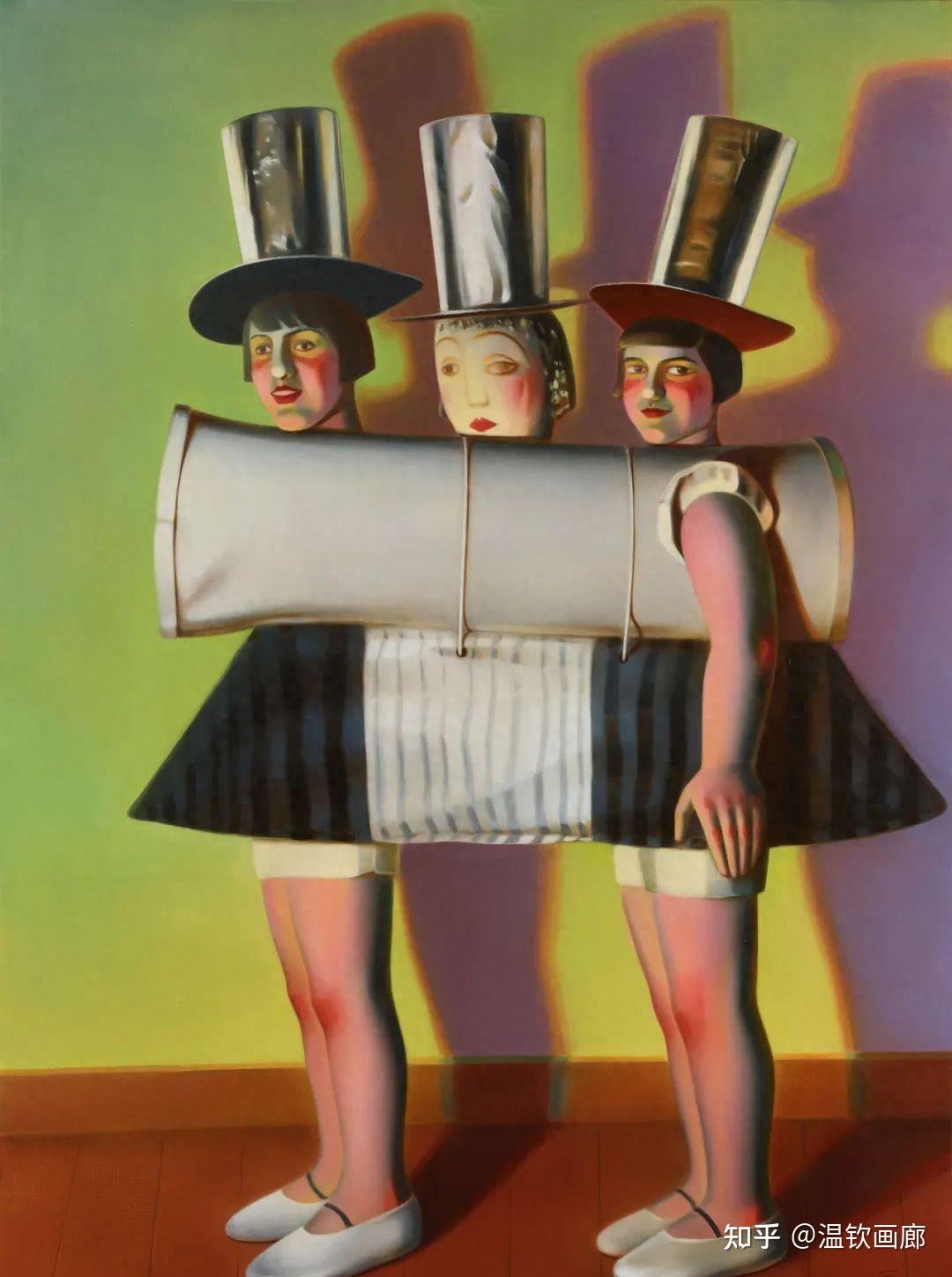

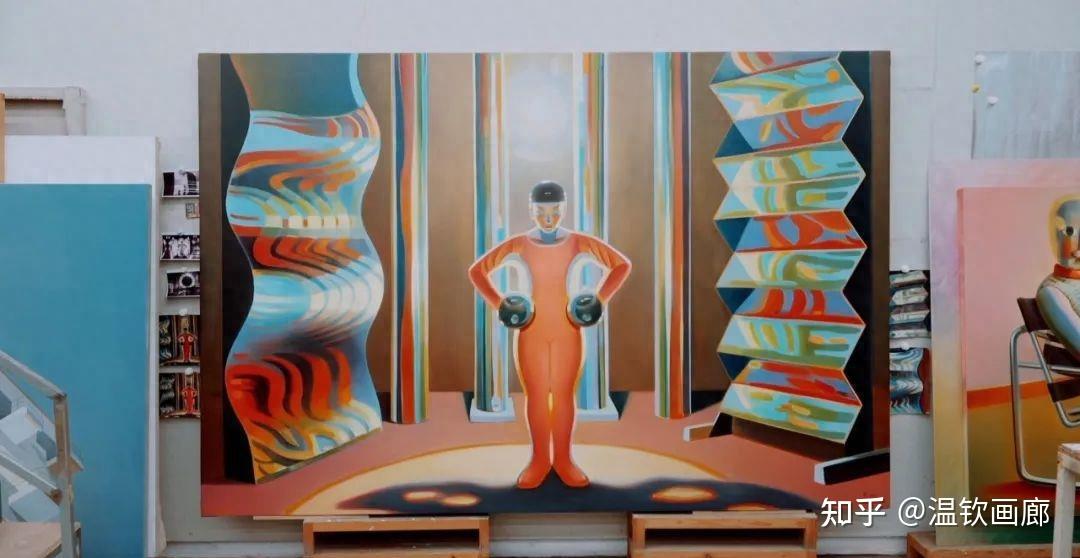

陈可是70后最具代表性、最受欢迎的艺术家之一,2020年开始的“包豪斯女孩”系列,一展出就收获许多好评,她把100多年前先锋的包豪斯女孩,带回到当下,激励挣脱束缚、追求梦想的女性。

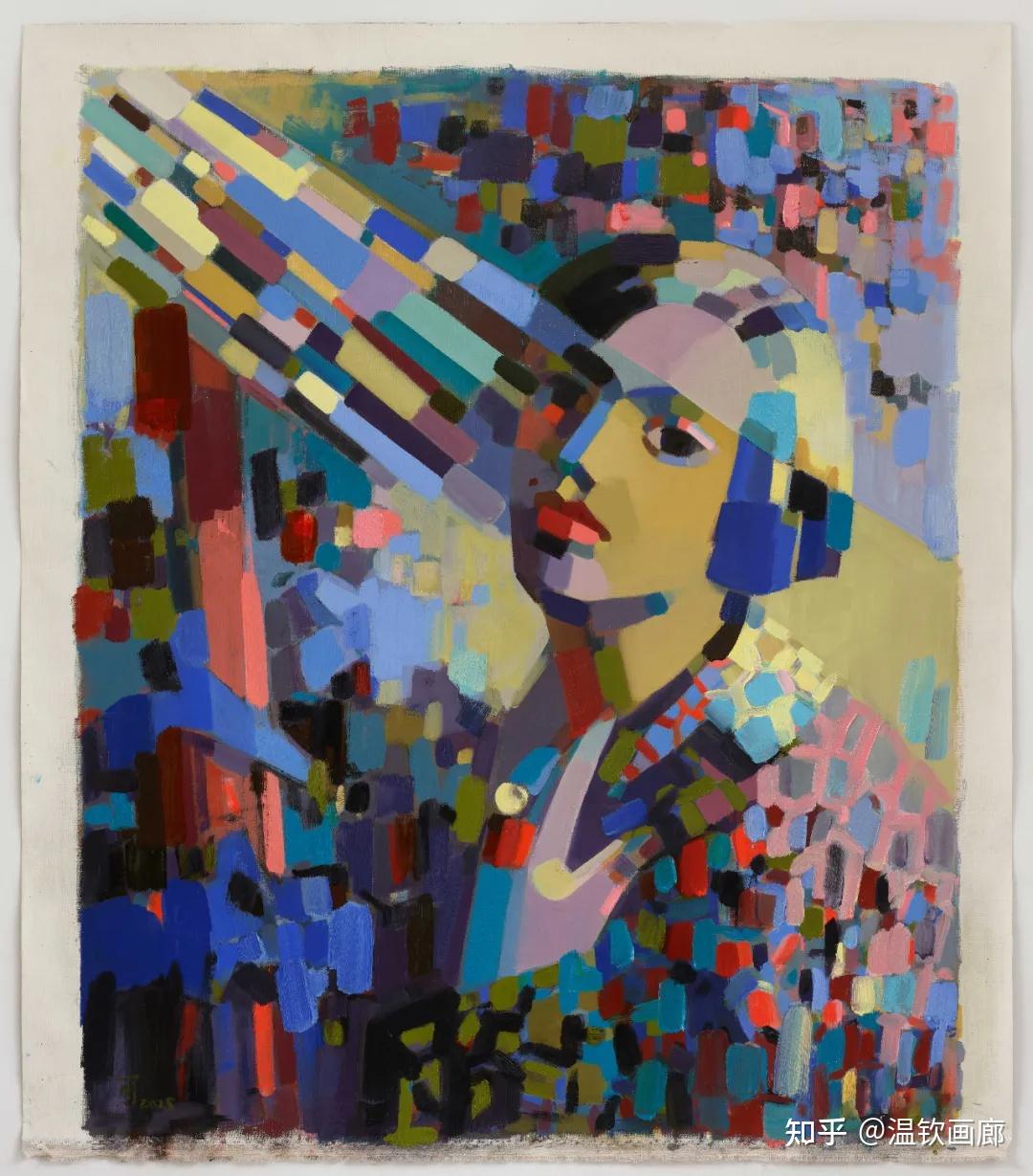

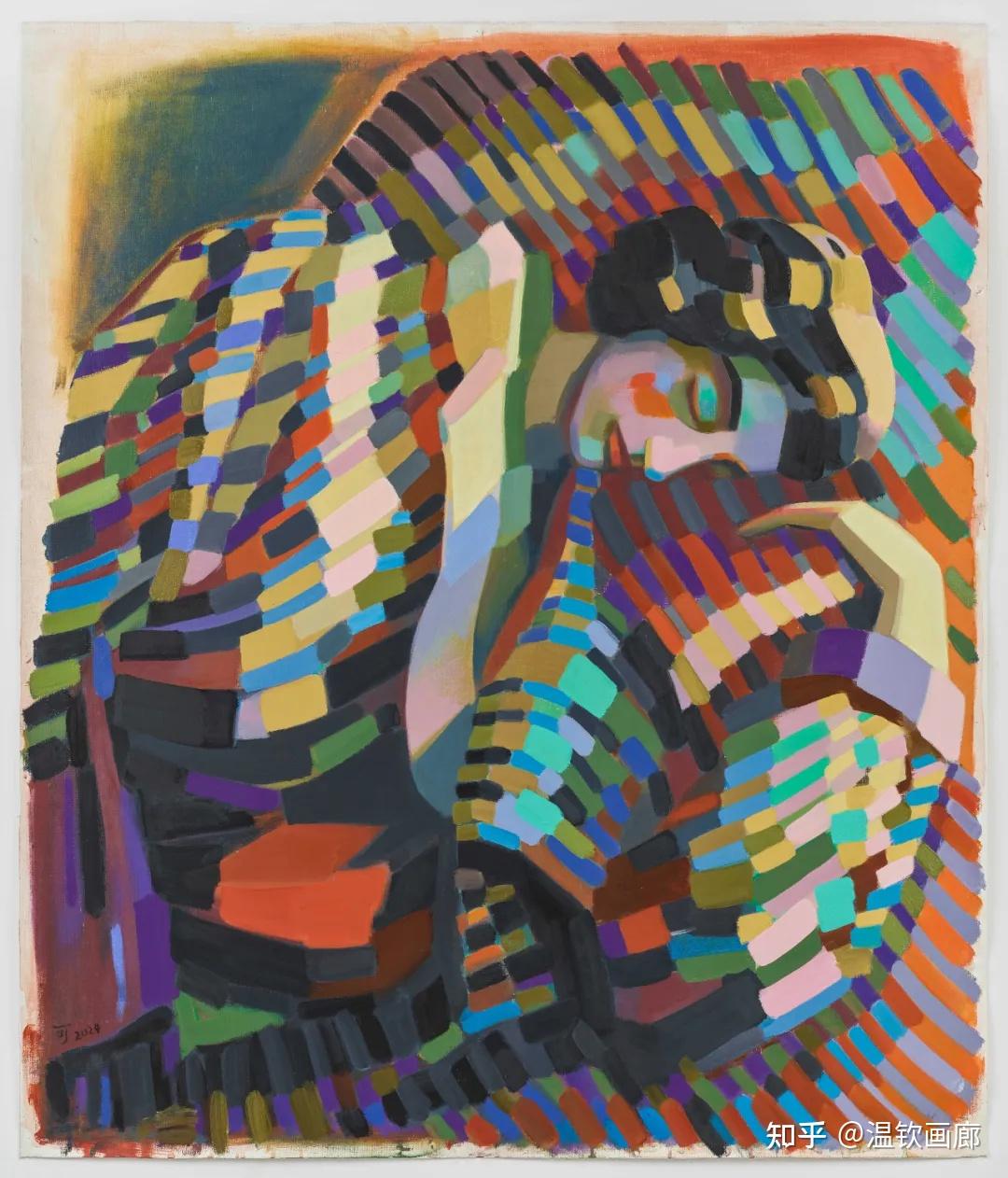

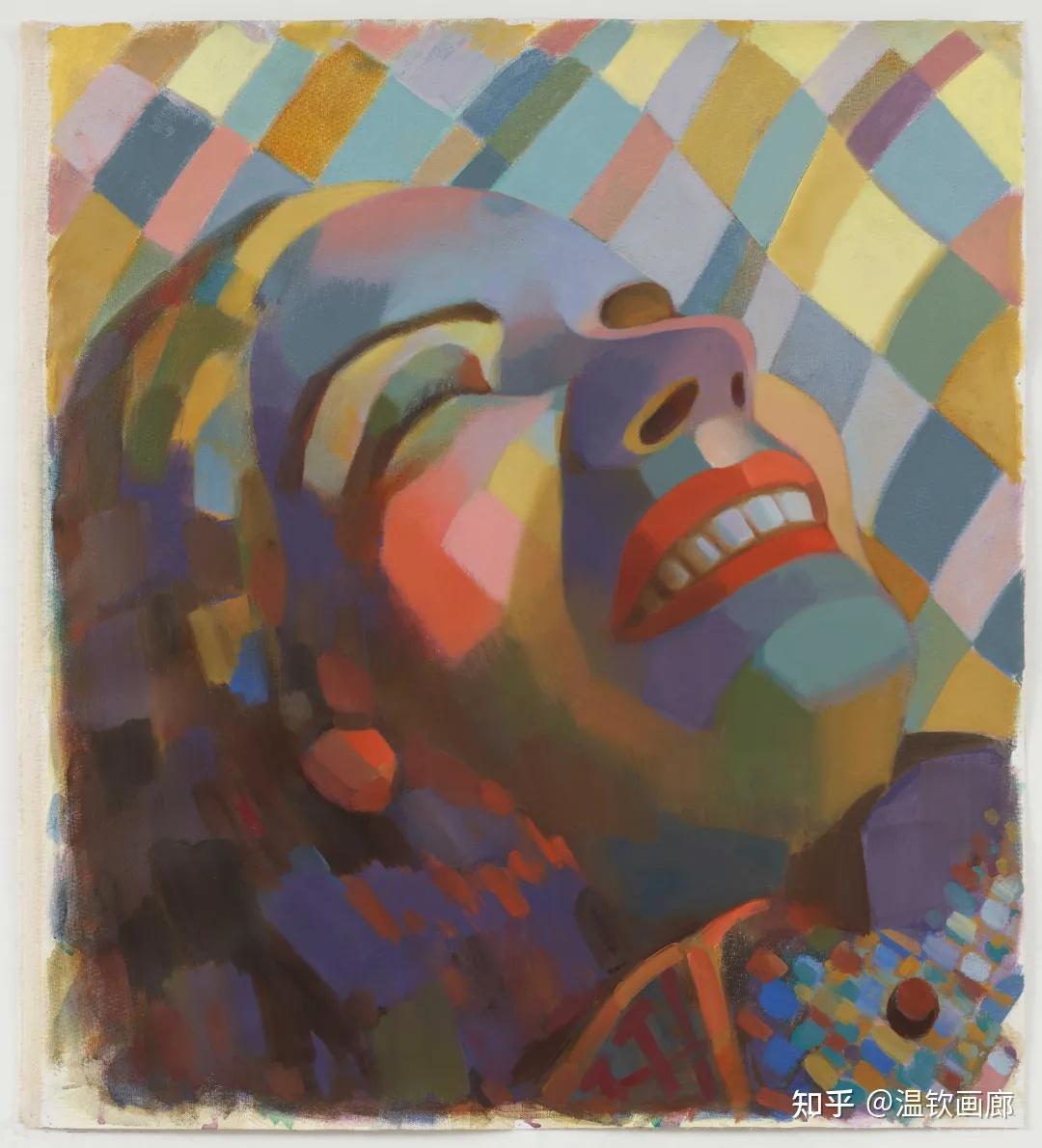

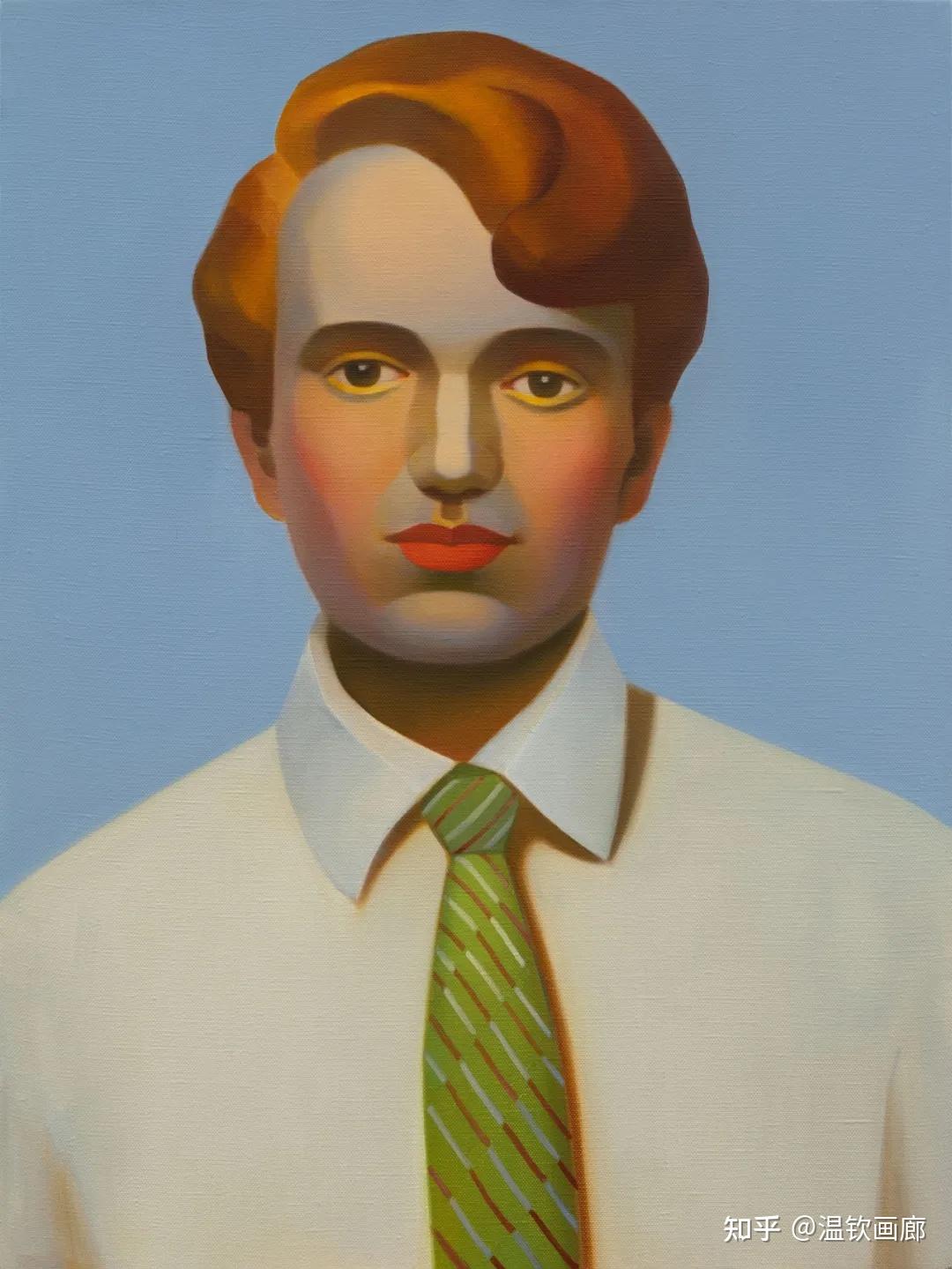

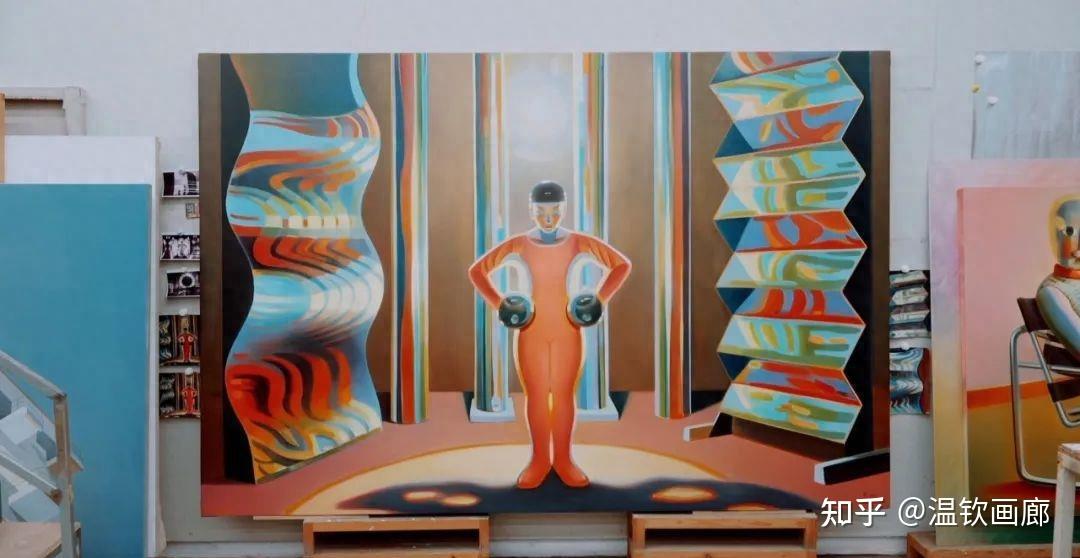

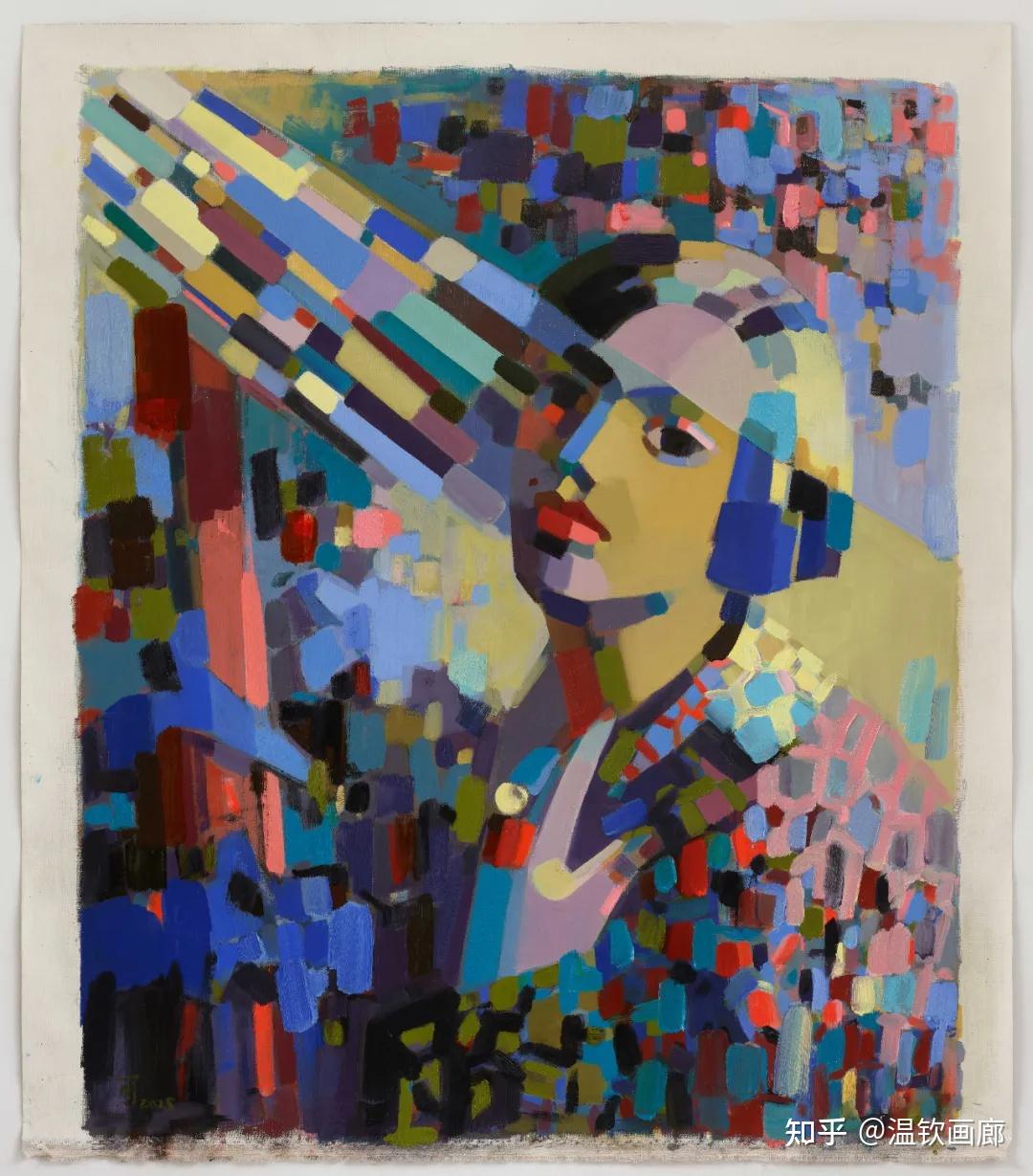

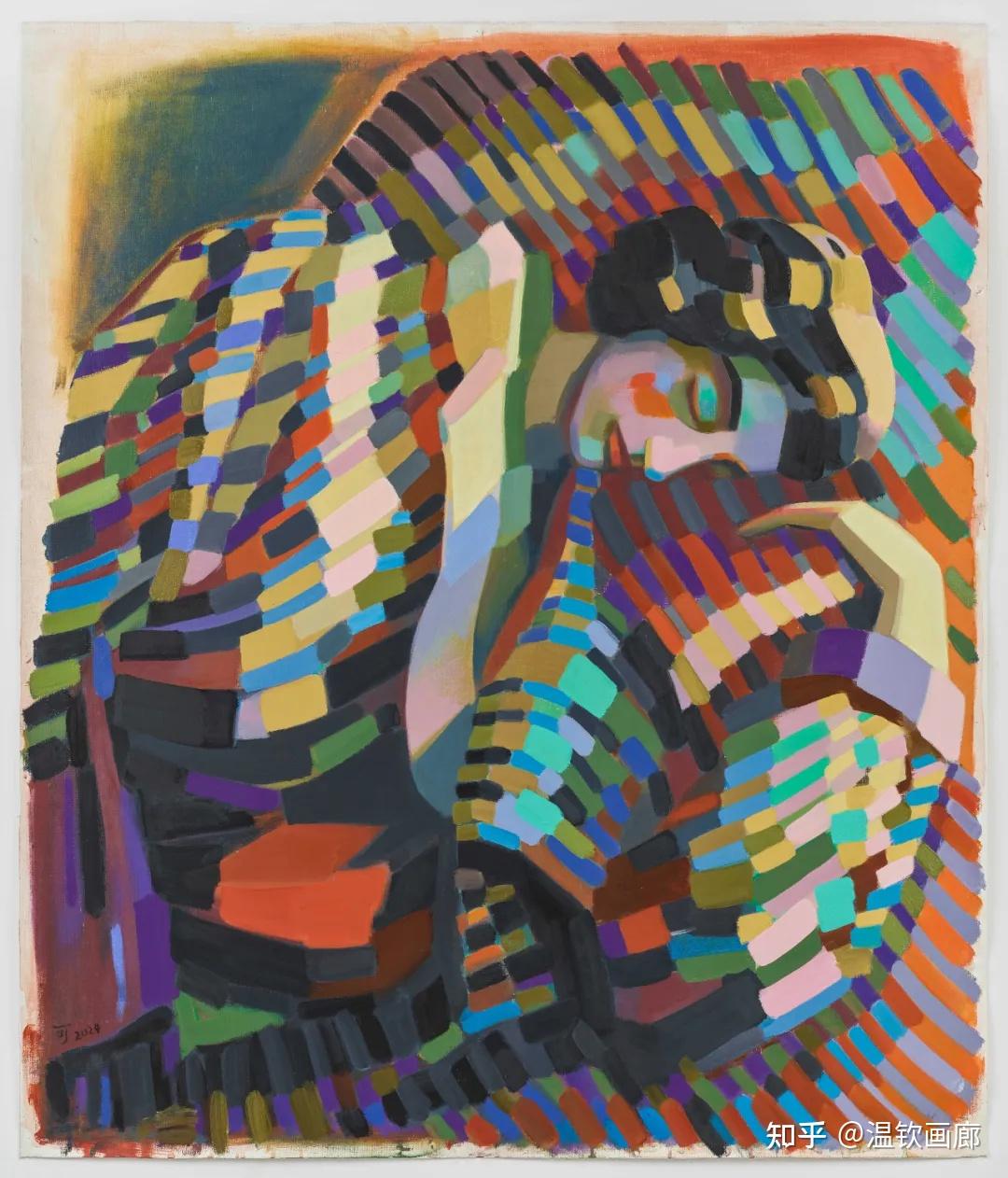

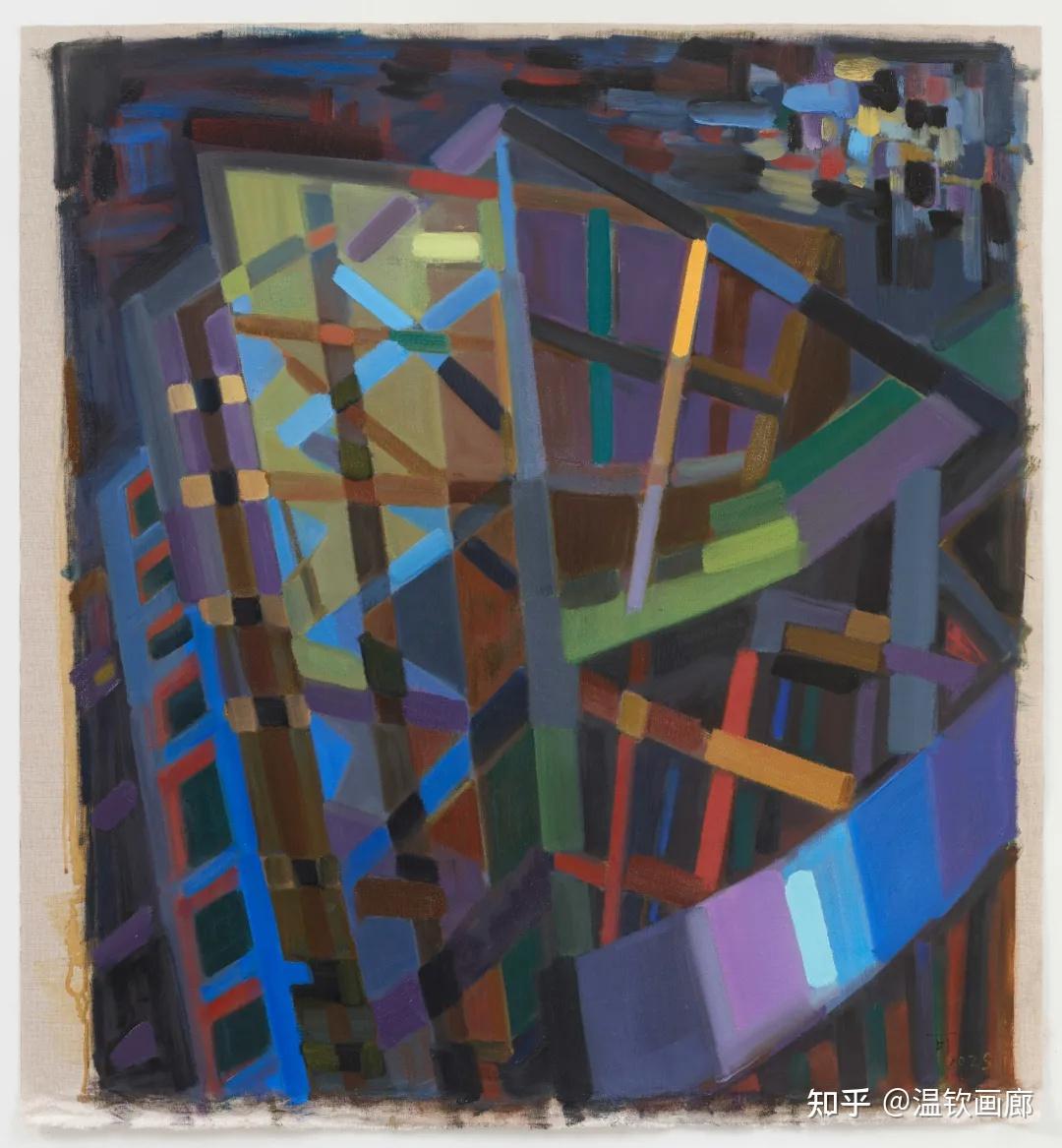

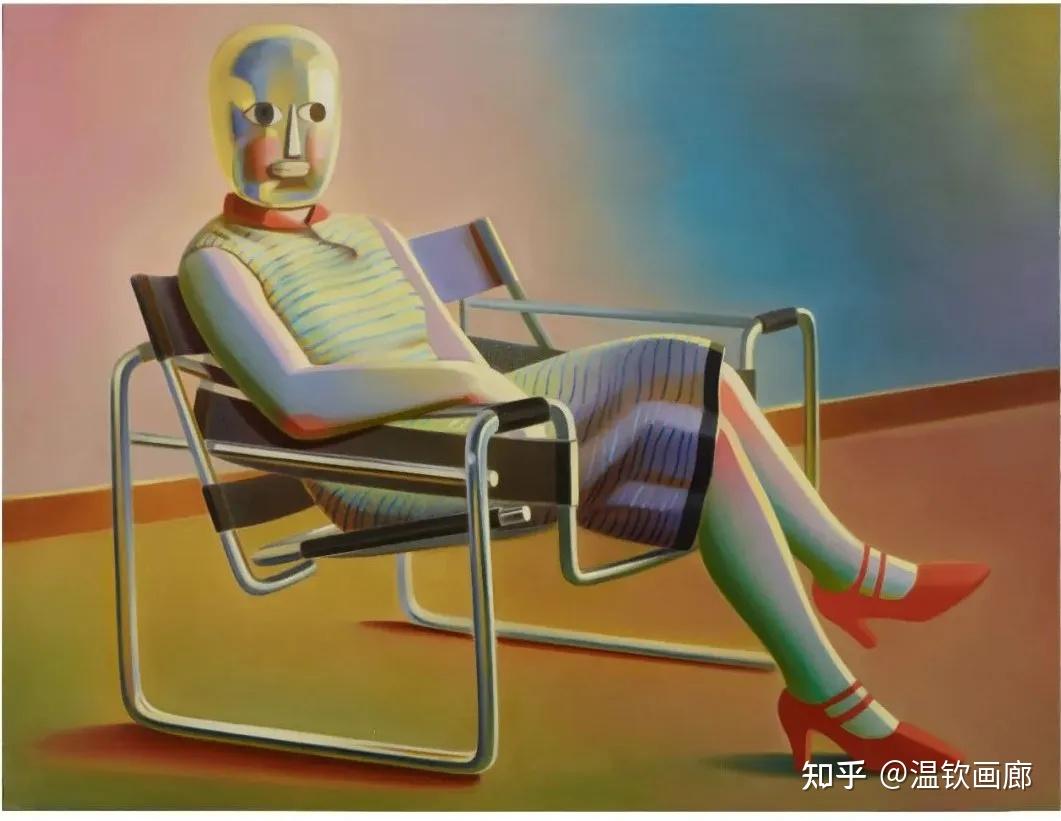

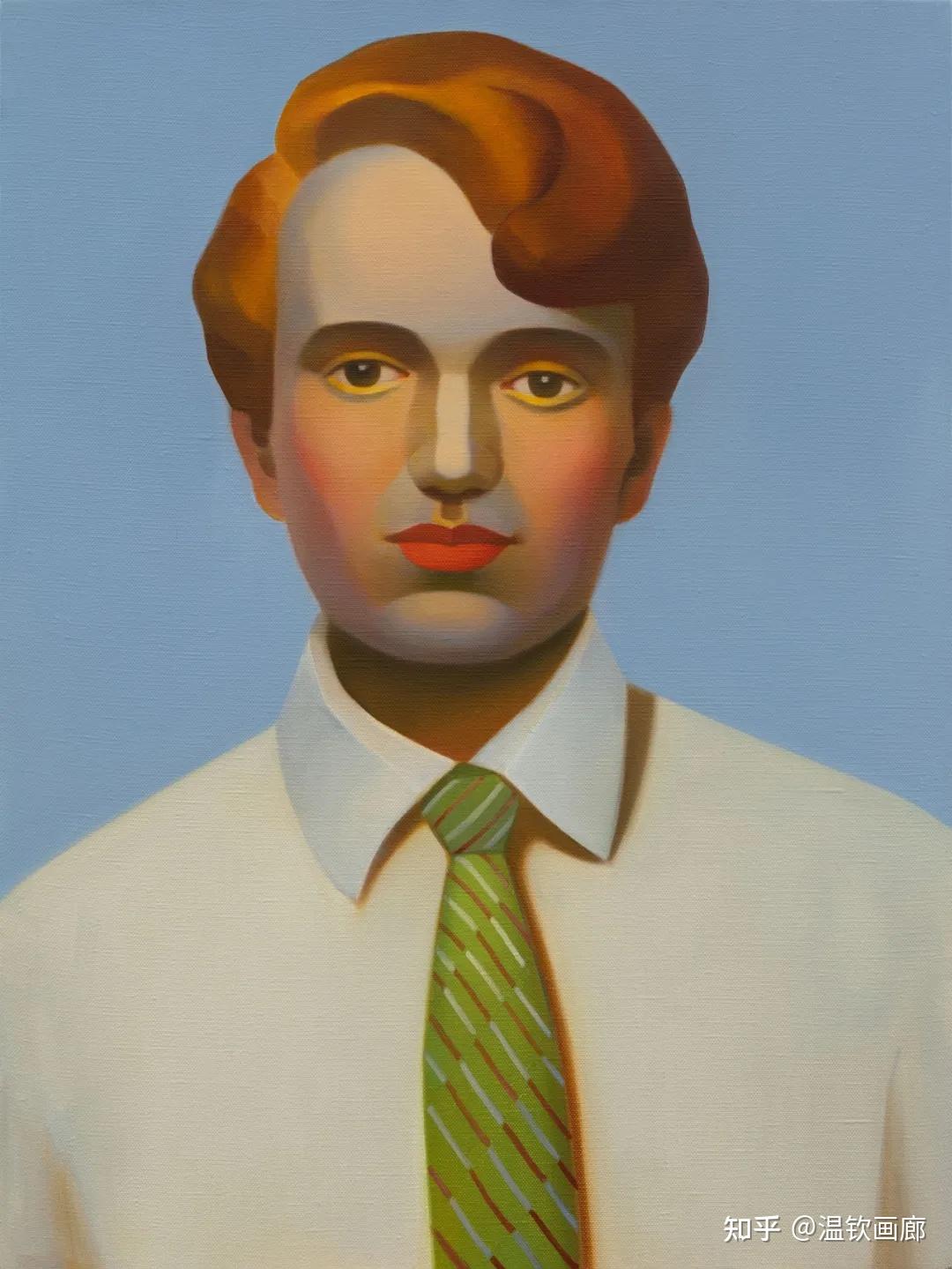

2025年,陈可在新展“无名包豪斯”中带来这个系列的新作,这次她将目光对准被历史淹没的、忽视的包豪斯无名女性艺术家。创作风格也大变,画面没有了细腻平滑的处理,反而是由更粗粝的笔触、强烈的色块组成女孩们的肖像。不完美了,却更有力了。

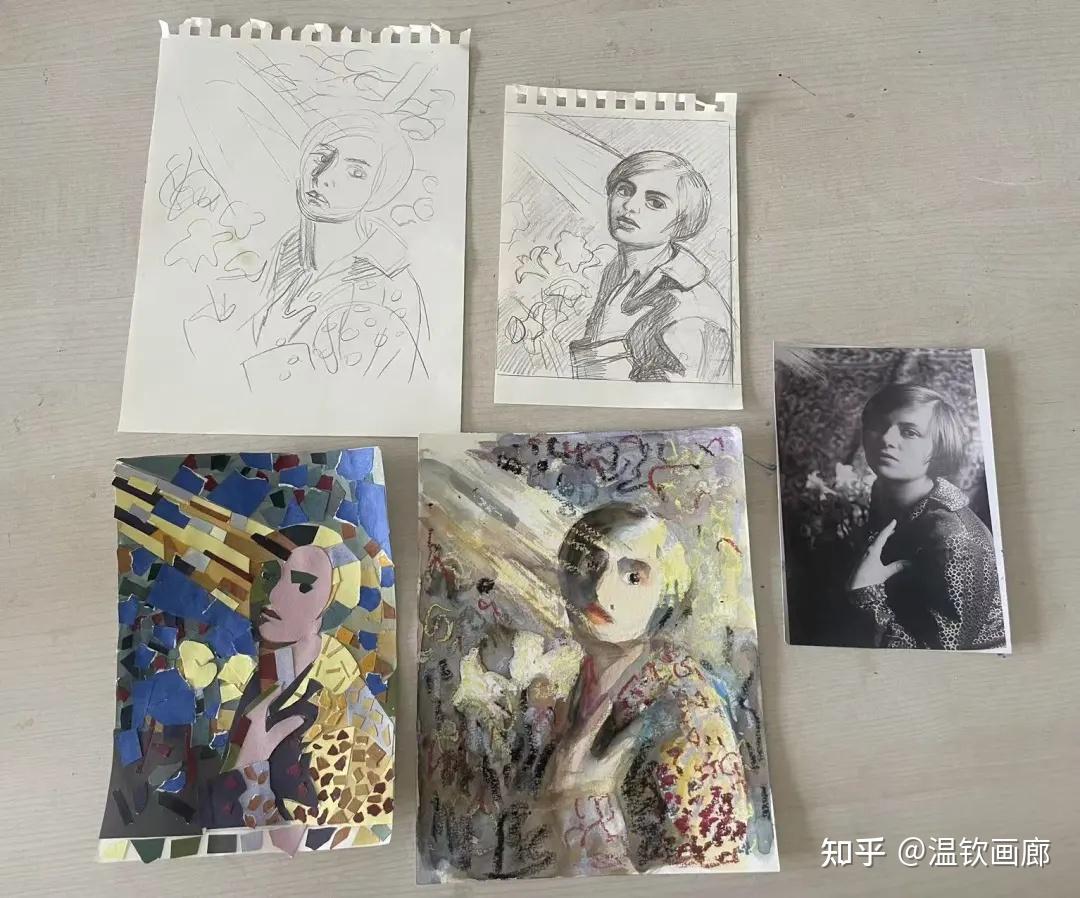

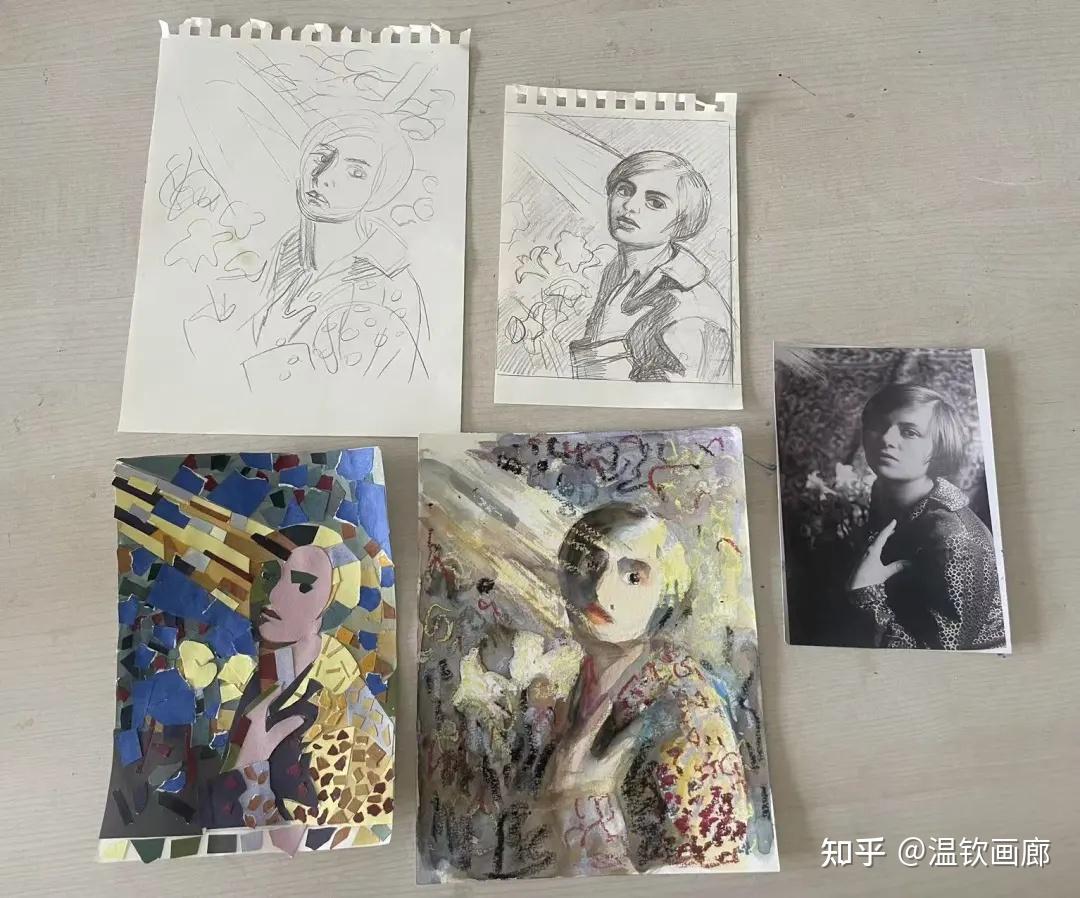

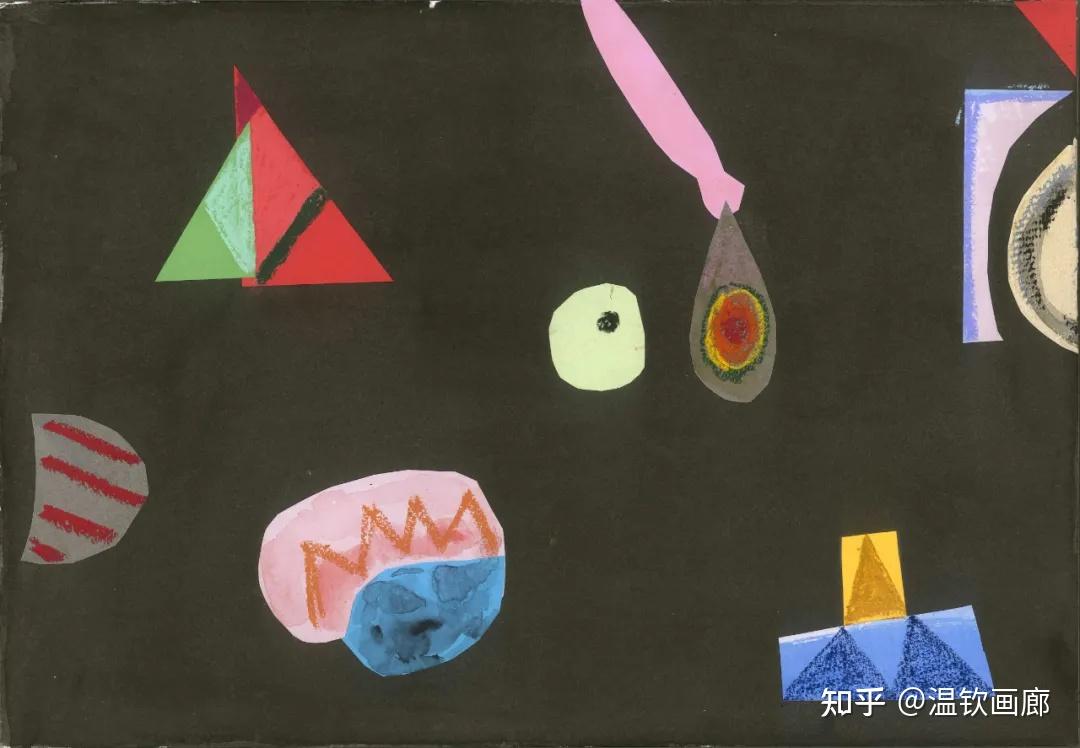

新作创作过程中用到拼贴

创作对陈可来说也是挣脱束缚的过程,她抛弃成熟的技法、过往的经验,用全新的拼贴的方式来创作,她说这近乎一次“系统重置”,非常忐忑,压力很大,但比起结果,“我害怕一切都是完善不变的,所以我要先破掉一些东西,才能让新的东西进来。”

“陈可:无名包豪斯”展览现场

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心,2025

摄影:孙诗

2020年开始画“包豪斯女孩”系列时,我就画了好几个来自包豪斯编织工坊的女性艺术家,因为包豪斯的女艺术家们几乎都来自这一工坊。当时女学生进入包豪斯学习,基本上只能选择编织工坊,只有极少数的通过自己的抗争才能进入金属工坊、建筑工坊。

编织工坊的合影

摄于1928年 德绍包豪斯

T. Lux Feininger,《德国德绍,参加编织工作坊的女性站在包豪斯大楼的楼梯上》,1927

但即便在这种局限里,这些女孩们还是有一种姿态要去冲破这些束缚,来寻找自己的价值,创作自己的东西。编织工坊的女性艺术家们的很多设计作品都被纳入经典,她们创作的墙纸、地毯等产品很受欢迎,甚至还帮包豪斯度过了财务危机。

当时,我就觉得这也是今天很多女性的状态。

展览所在的UCCA尤伦斯当代艺术中心,是一个很典型的包豪斯建筑,它的前身是工厂,在某种程度上编织工坊里的女孩们也好像纺织女工在劳作一样。虽然讲述的是另一个时空的事情,但是它又跟现实产生了交集。

《安妮·阿尔伯斯在织布背景前》,2025

安妮·阿尔伯斯(Annie Albers)应该是这些女艺术家中最有名的。她和她的先生约瑟夫·阿尔伯斯(Josef Albers)在包豪斯任教,之后一起到了美国,创办了黑山学院艺术系,对当代艺术影响极深。

《玛丽安与百合No. 1》,2025

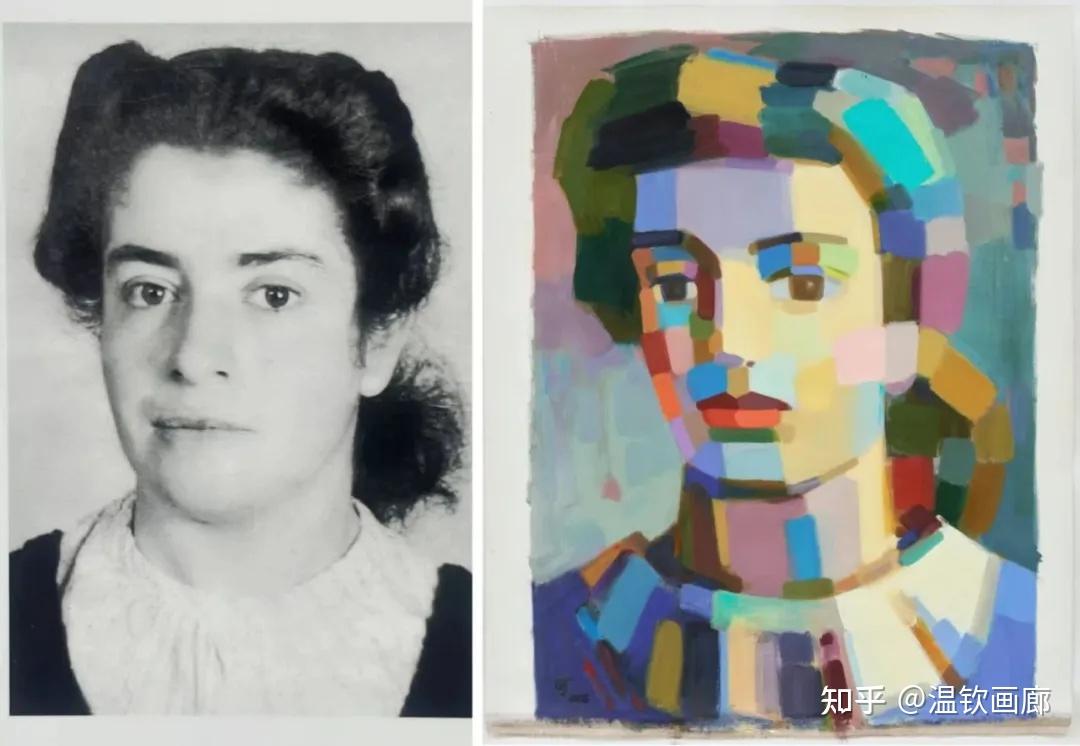

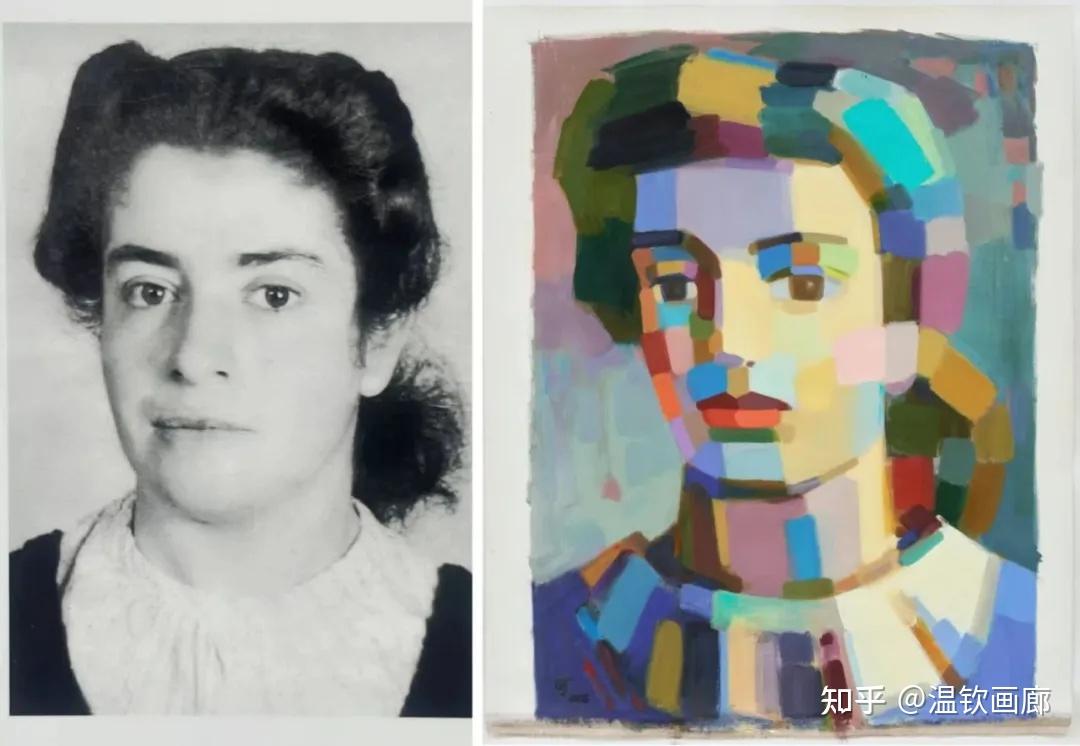

左:玛丽安·布兰德

右:《晴空下的玛丽安》,2025

玛丽安·布兰德(Marianne Brandt),应该是唯一一个进入了包豪斯金属工坊的女性学员,全靠她自己不懈的努力和争取,她设计的好几款金属灯具都是包豪斯历史上的经典设计。

我注意到玛丽安,是因为她有好多张不同的照片,有时候会显得很女性化,很妩媚,有时候又非常的中性化。这种气质,在那个年代应该是非常前卫,非常反叛的。

左:不能确定姓名的包豪斯女学生

右:《白色翻领》,2025

在编织工坊里边,除了两三位,人们还能知道她们的作品,大部分的女艺术家们已经被历史遗忘了。

这个女孩就是一个无名者,她的发型包括她的白色大翻领衣服让我想到古典油画里的人物,但她同时又有新女性勇敢坚定的眼神。

这些女孩,很多二战的时候被送到了集中营,也有的在逃难和家庭生活中被迫放弃了艺术,挺让人遗憾的。

刚开始画“包豪斯女孩”,是画她们在包豪斯这样一个乌托邦里,身上闪光的地方被激发出来,重塑了自我,是很明亮昂扬的叙事,但从上一次个展开始,我也开始关注到更现实、更灰暗的那部分。

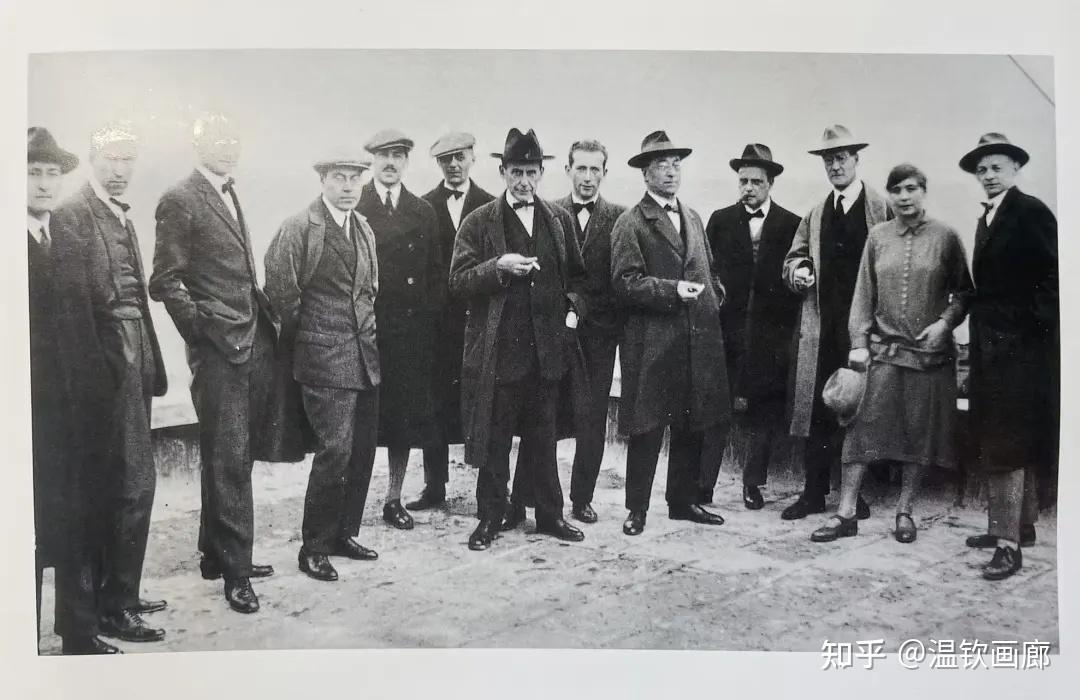

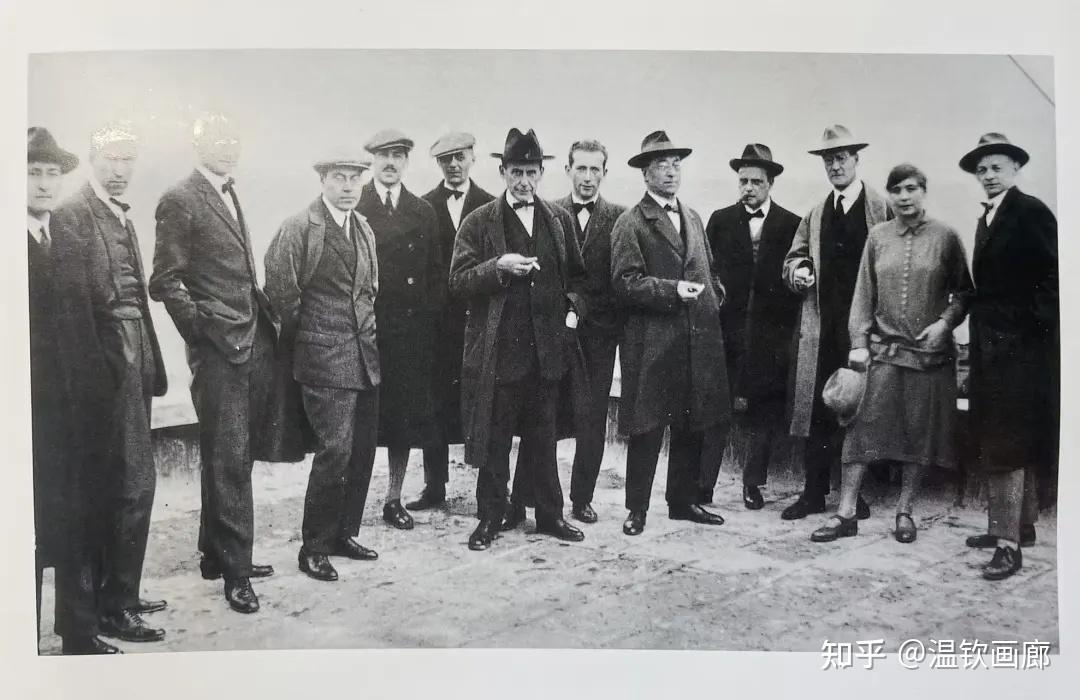

包豪斯编织工坊合影

上:包豪斯教师合影

下:毛毡壁画,参考照片为上图

摄影:孙诗

这次展厅里的一面22米长、4米高的墙,变成了一幅毛毡壁画。它是由两张图片转换而来的,一张是很有名的照片,包豪斯的老师们的合影,其中只有一位是女老师。另一张是包豪斯编织工坊的女孩们的合影,她们围在一起,更亲密也更轻松。

我看到这张照片时,注意到图注里只标出了一些人的名字,其他的就写着“Unknown(无名者)”,很受触动。照片被处理成一个个色块,圆形的会让人想到面孔,但是它又模模糊糊的跟周围的方格融在一起,这些人消失在这些方格里边,正如他们消失在历史中。

《包豪斯女孩 No.11》, 2021

最早的时候画这些女孩,我觉得更多的是一个情感上的共鸣,看到她们好像看到大学时代的自己。

可能到这个阶段,我渐渐从女性主义的角度跳出来了,慢慢地去关注更广的人群,从不被看见的女性到更多的无名者。

陈可向我们介绍创作过程中的手稿

创作这批作品时,我自己好像也遇到了一些局限。前两个展览作品创作手法虽然变得更成熟了,但没有更大的变化。有一种完善感,但我有点害怕这种完善感。我不知道我再接着往下走的时候,它会不会变得很油腻,或者说我会被一些很表面的东西所吸引,就好像你去打磨一个东西,你最后就停留在一个外壳了,而忘记了它最内核的部分。

我也担心它会离原始的图片太近了,我画这些画并不是为了去复制一个图像,或者说要去做图像的注脚,最主要的还是通过它们表达我自己。

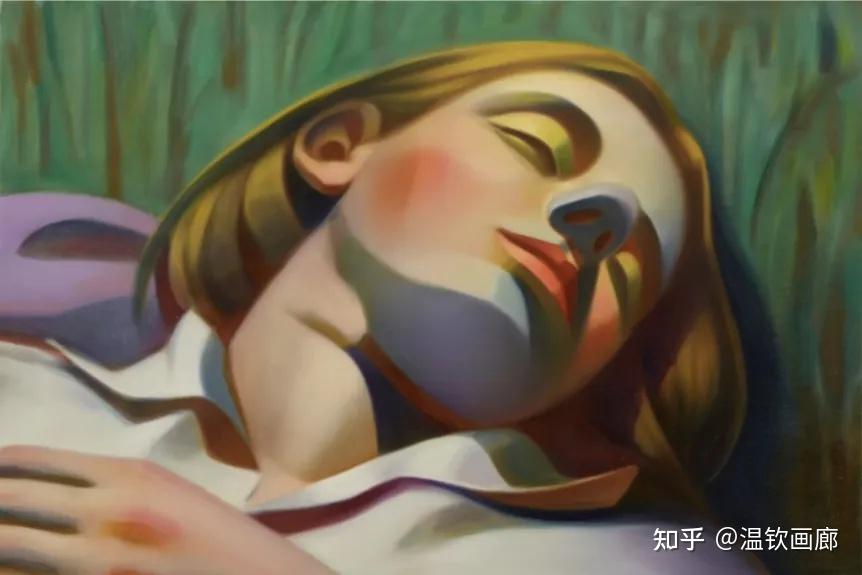

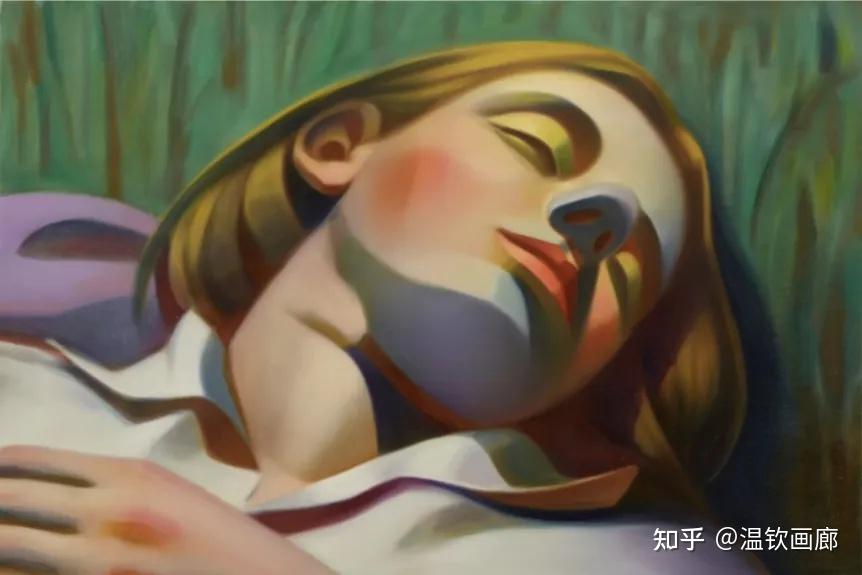

《睡梦中的安妮》,2024

《包豪斯女孩 No.26》, 2023

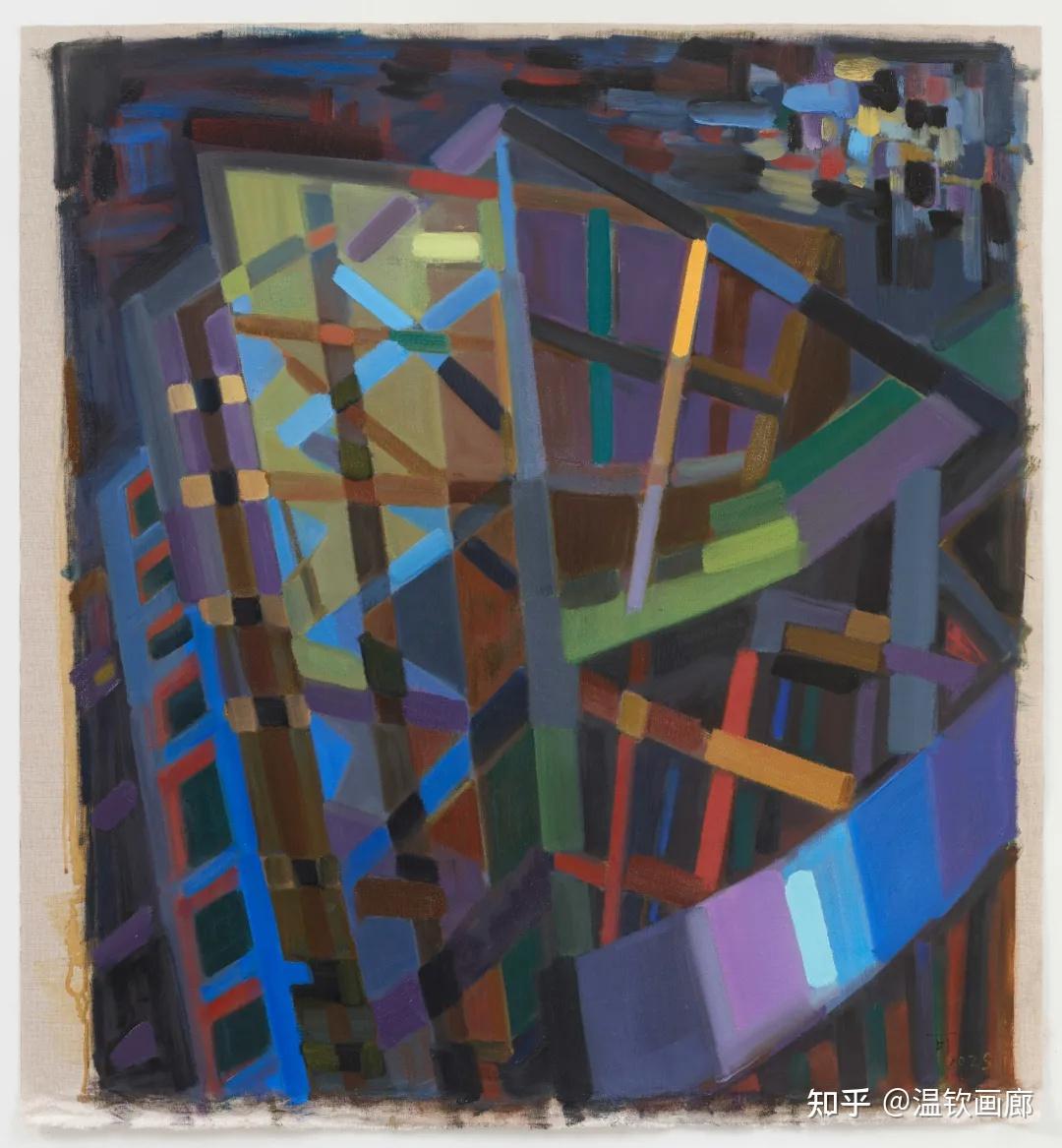

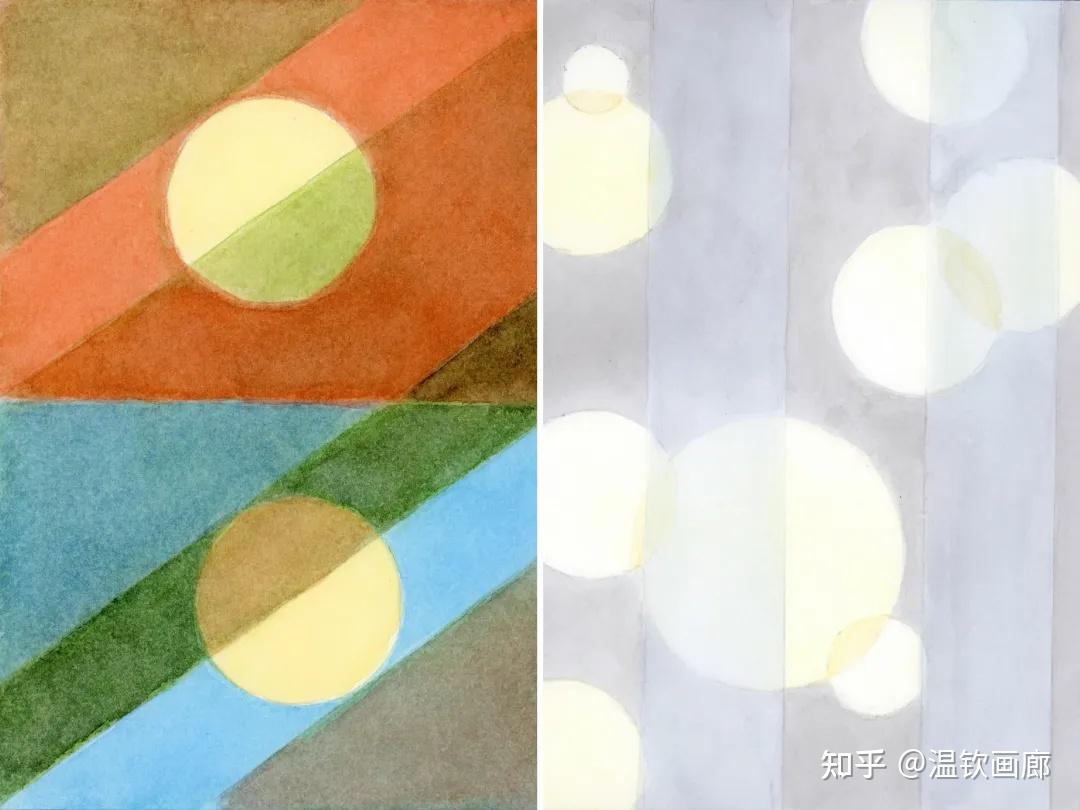

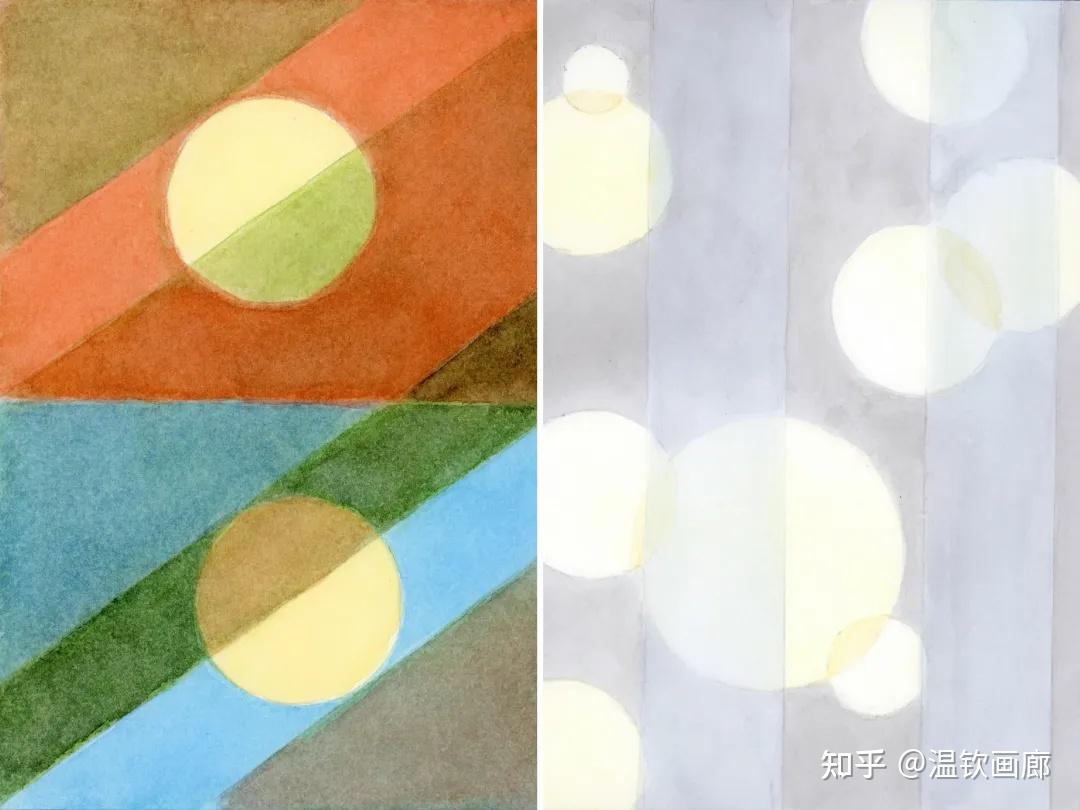

那时我正好看到了这些编织工坊创作的织物,虽然我不知道这些织物的作者是谁,但是作品很好地混合了抽象绘画和材料的质感。横的或者是竖的经纬线这样下来,它比抽象绘画其实更受限制,但总能有无穷的变化。

受到启发,这次作品中人物都是由色块组成,像是织物的图案,还保留了粗糙的笔触,这些都是过去我会习惯性去掉的,颜料一遍一遍地罩染上去,最后画面是无痕的,平滑而细腻。但这次基本上就是一笔的颜色直接就上去了。

我保留下我以前可能觉得不好看的、粗粝的东西,最后反而可能更有力了,离我自己更近了。

“陈可:无名包豪斯”展览现场

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心,2025

摄影:孙诗

上:《伍尔芙与灯塔之灯塔》,2015

下:《日夜不停的织布工厂No. 1》,2024

从展出的一幅2015年创作的伍尔夫的灯塔和2025年创作的灯塔中,可以看到这种明显的变化,创作从古典主义的转向更现代主义的方式。

而整个转变的过程,如同系统重置,极其痛苦,过去所有的经验都得放下。

上:“陈可:无名包豪斯”展览现场

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心,2025

摄影:孙诗

下:《织布机后No. 1》,2024

一开始我从织物中找到灵感,借用织物的线条、色彩,找到一种韵律,将图像抽象化、平面化。

创作过程手稿

《格子布前No. 1》,2024

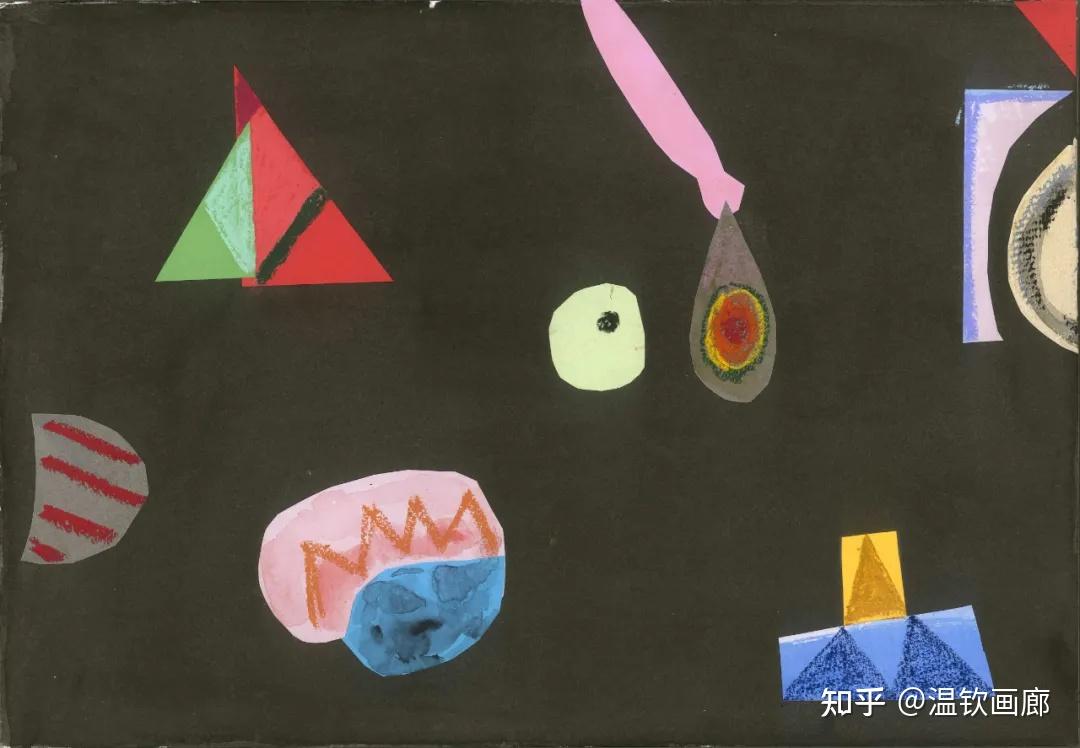

后来从包豪斯的老师约瑟夫·阿尔伯斯的色彩教学方法中得到启发,通过色纸的拼贴去体会颜色位置、大小等带来的变化。

我染了一些彩色的纸,然后再用剪刀把这些纸剪成各种形状,像拼一个拼图一样,把这个画给拼出来,从一个主色调出发,然后慢慢扩展。过程中要不断调整、比对,我的准备工作比最后真正画的时间更长,有时甚至要一个多星期。

上:“陈可:无名包豪斯”展览现场

北京UCCA尤伦斯当代艺术中心,2025

摄影:孙诗

下:《工厂No. 4》,2025

最新的作品可以看到色块更灵活自由,跳出了经纬的逻辑。

过程中我一直很忐忑,不到两年的时间做这样一个调整,时间相当紧张。

但我倒没有说特别担心转变会不会成功,我觉得我需要的是一个有趣的过程,所以一切就是想到了,就去做了。

陈可本科创作的摄影作品

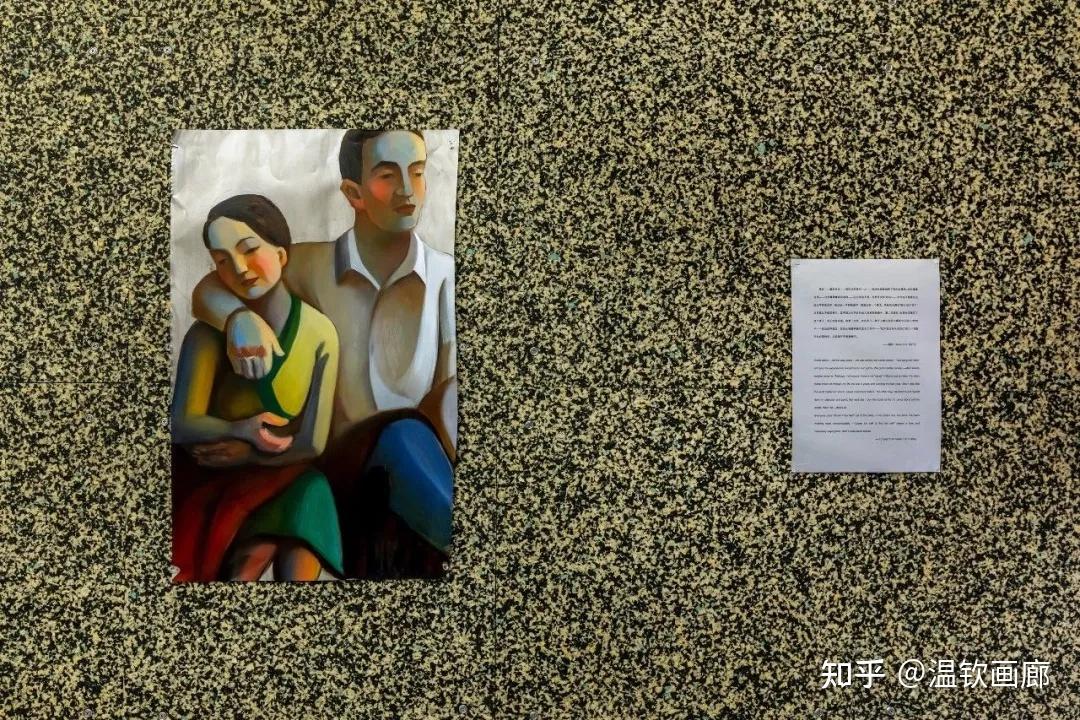

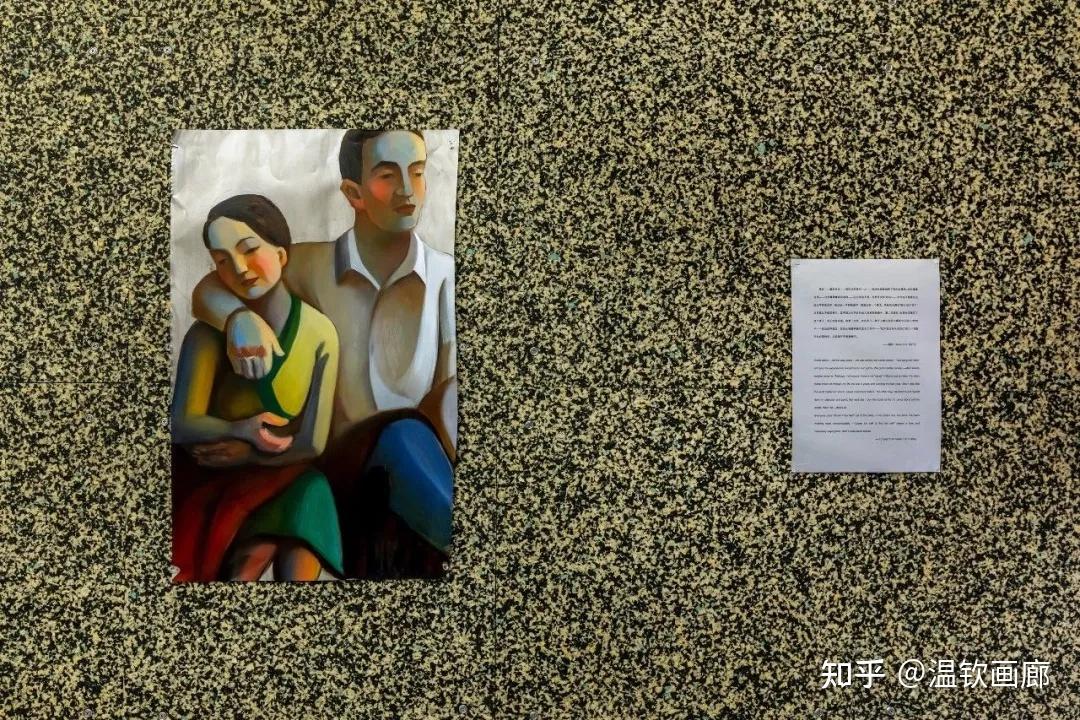

陈可首次个展

“陈可:和你在一起,永远不孤单”

星空间画廊,2007

摄影:赵磊,图片提供:艺术家与星空间

“无名女艺术家” 展览现场

C5CNM ,2020

图片提供:艺术家与C5CNM

“包豪斯女孩/房间”展览现场,贝浩登(上海),2021

摄影:包梦琪。图片提供:艺术家与贝浩登

我好像一直以来就是不断变化的,在川美油画系时就喜欢捣鼓摄影,开始画卡通风格时,也会去做雕塑、在旧家具上画画,用串珠、刺绣,不会考虑媒介的限制。

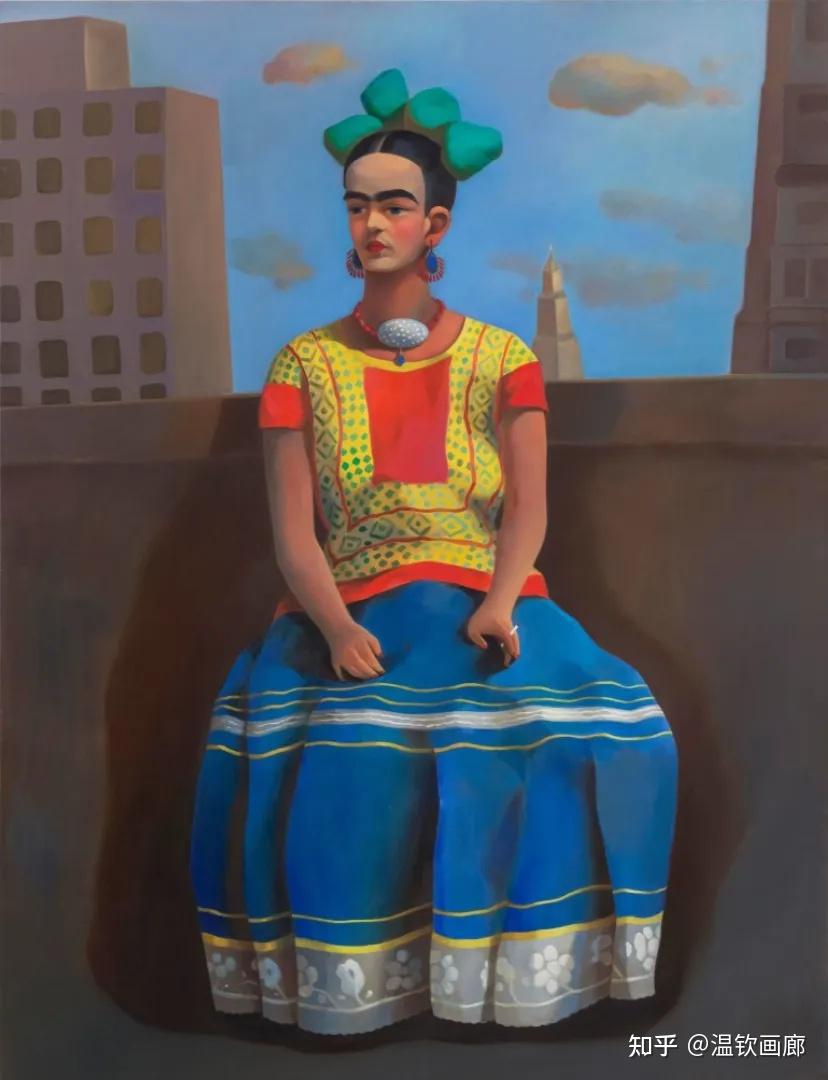

从画卡通女孩到画弗里达、梦露、“密林”等历史中的人物、风景,2020年我又开始尝试抽象。准备“无名女艺术家”那个展览时,我和策展人还想过,要是作品不理想就不署名了吧,特别忐忑,但还是做出来了。

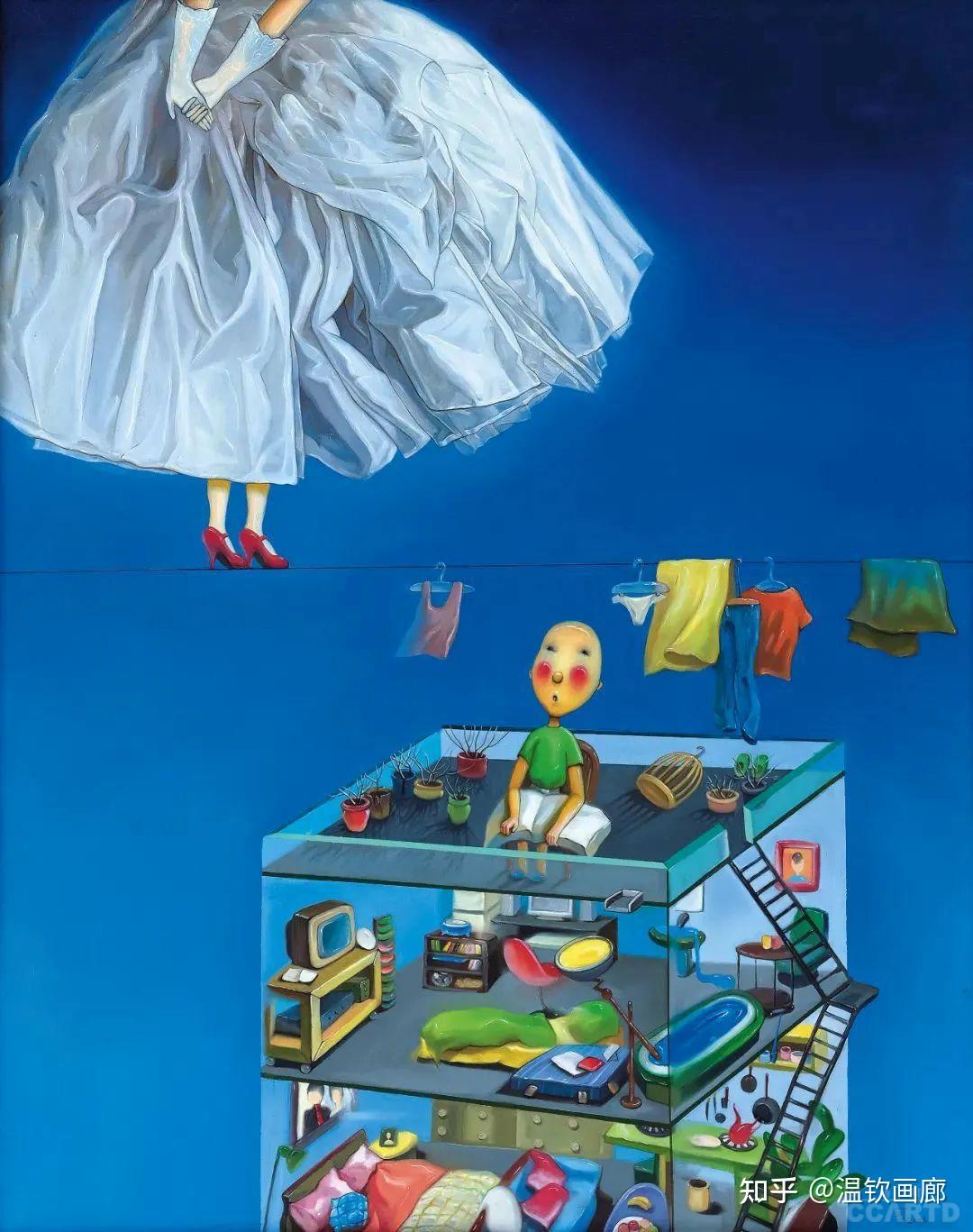

《世上的另一个我》,2007

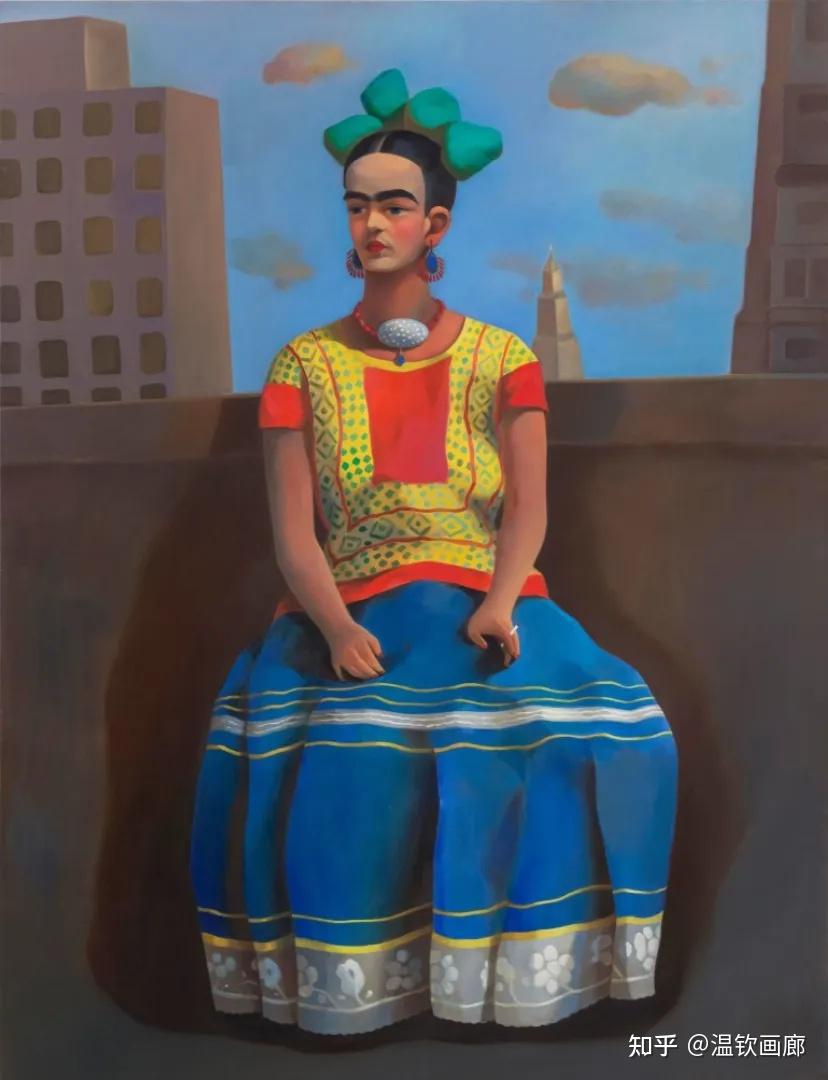

《弗里达在纽约》,2017

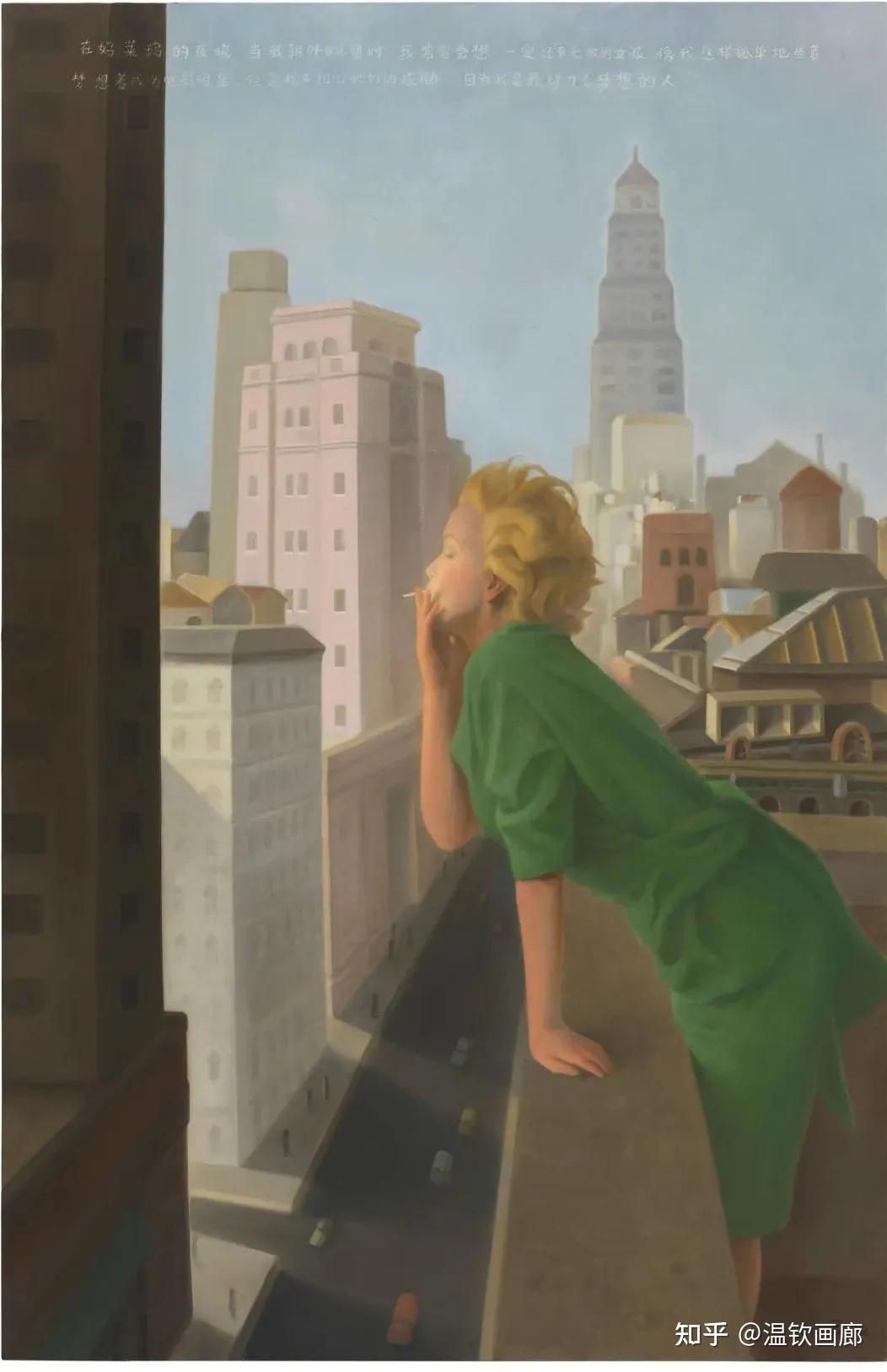

“梦露”系列,《1955·纽约·29岁》,2016

《包豪斯女孩No.1》,2020

《包豪斯女孩 No.24》, 2023

艺术家的艺术生命其实没有那么长,所以你要在有限的时间内尽可能做自己想做的尝试。

这种改变、尝试也不是对过去的否定,只是现在我需要先去破掉一些东西,好像一个容器你先要倒掉一些水,才能让新的水加进来,也许倒掉的水可能某一天我又把它倒进来,再摇匀一下。

未完成的作品(局部)

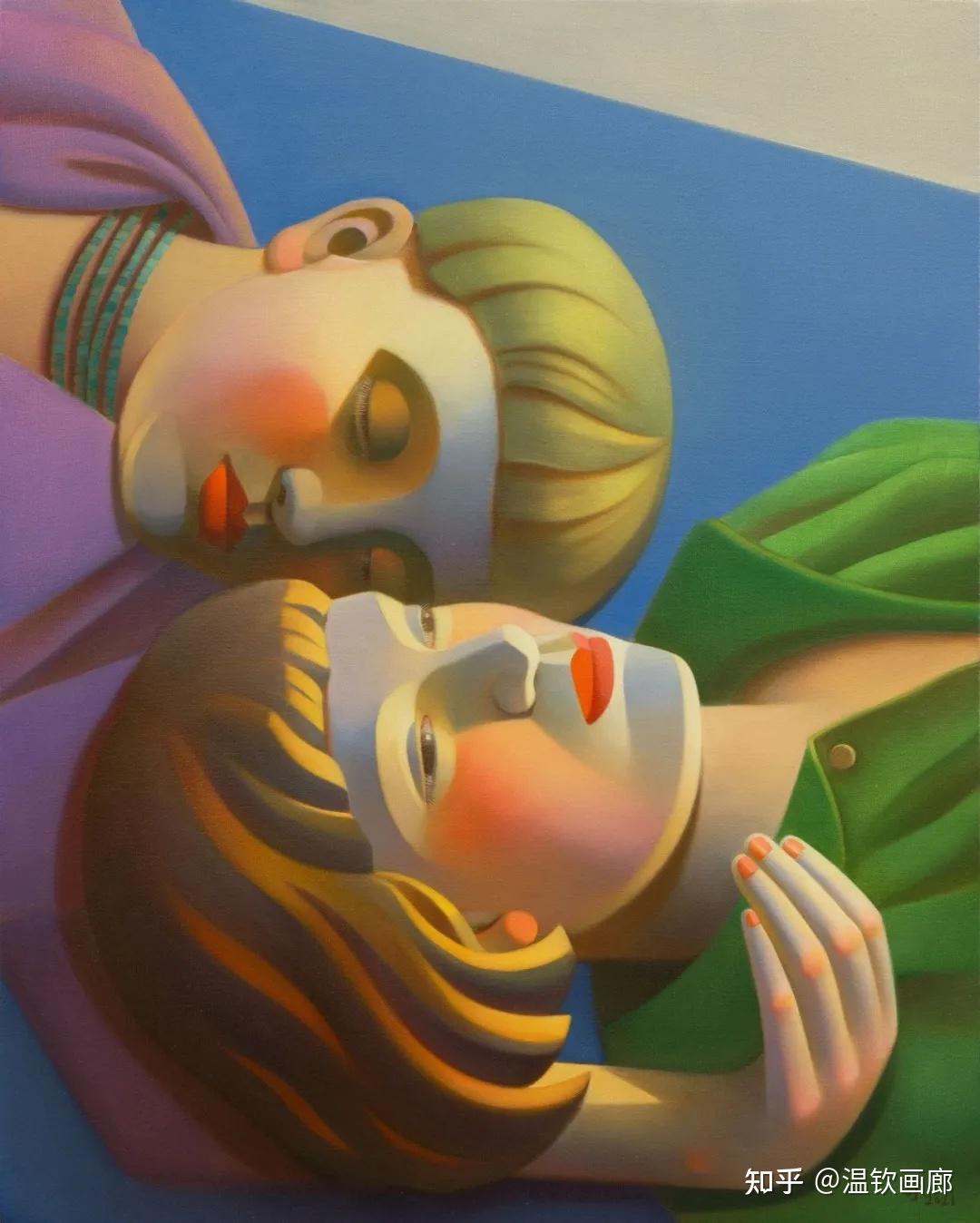

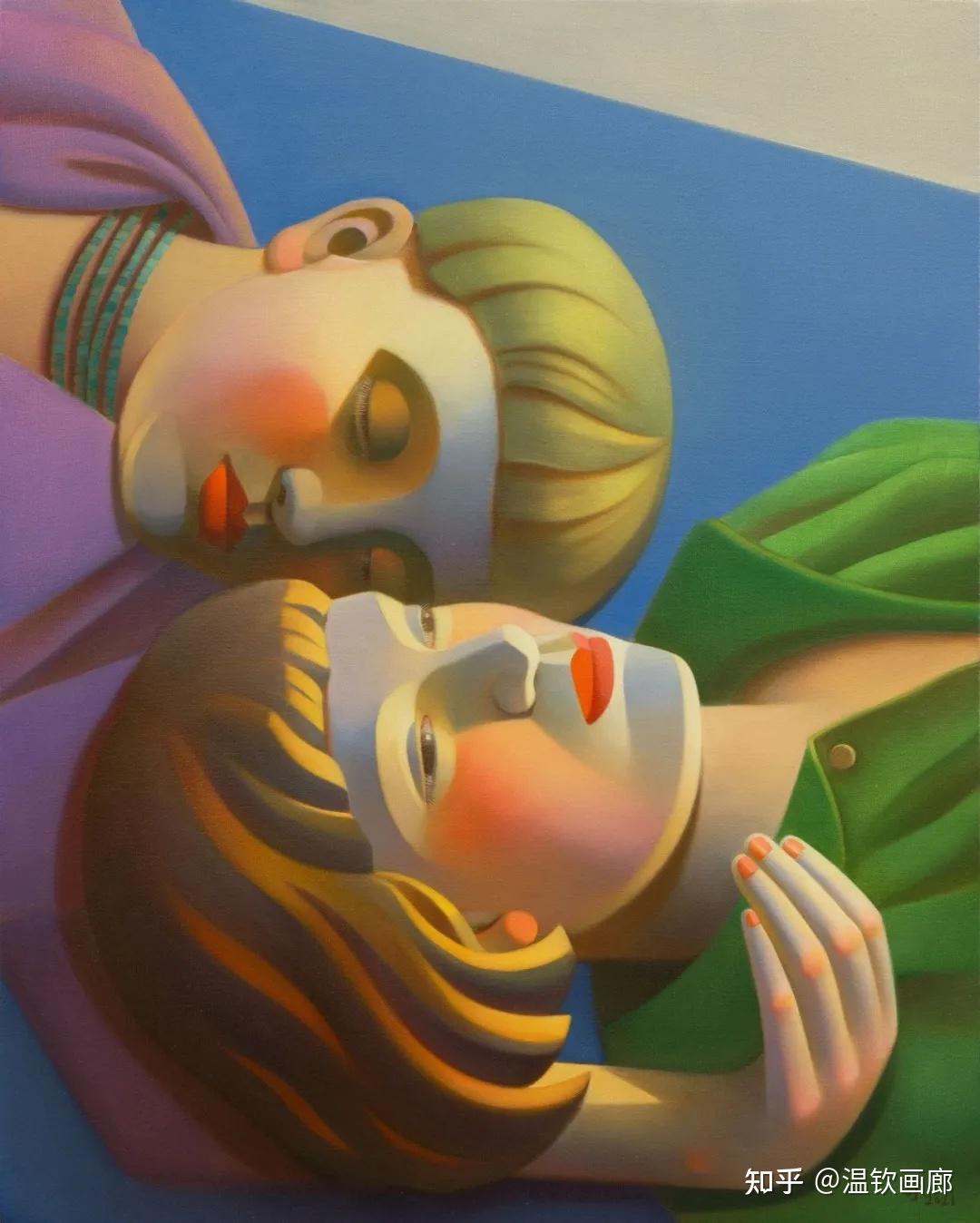

未来,我想不会完全变成抽象,还是想一点一点地走过去,不是说一下跨到那么极致的一个境地。把具象和抽象怎么更好地融合在一起,可能是我下一个阶段关注的问题。

陈可在工作室

准备这次展览时,我把工作室从郊区搬到了市区。

之前工作室周围都是田野,你会自然地进入一个很安静的状态。

搬到市区后,通勤时间更短了,但被周围节奏带着也更快了。所以我一般到了工作室,会先做一些准备工作,打扫一下卫生或者说做一下拼贴,手动让工作室的时间慢下来。

接着就逐渐忘掉周围的环境,好像进入一个洞里边、像潜水一般,进入包豪斯的世界,另外一个时空。

尤其这批作品我觉得特别需要这种状态,跟之前我可以平均地把工作分配到每一天不太一样。好像是你开始得先热热身,然后再冲刺一下那种感觉,像一场变速跑。我还因此开启了夜间工作模式,之前是没有的,晚上很安静,好像更容易出一些东西。

累了就去周围的公园、绿道,跑跑步、走走,把电充足了再继续工作。

结束工作后会带点水果回家

也有创作到一半的时候,会突然想起家里需要买鸡蛋,或者要看一下微信里孩子班主任发的通知。这些都是很客观、很实际的存在,会进入我的创作里。

过去这些家庭生活日常,我以为是损耗,曾经觉得特别痛苦。

我一直就特别需要个人的世界,小时候是隔绝大人的一本书,后面是独属于自己的工作室,只有在创作中好像才是最真实的自己,最自由,也最完整。

《包豪斯女孩No.23》,2023

《包豪斯女孩 No.6》, 2021

作为女性,我觉得面对的挑战、压力、要平衡的东西会更多,特别是她在成长的过程被灌输进的东西,和她后来觉醒之后想要去追寻的东西之间的落差。我作为一个70后,我其实身上有很多我的母亲、姥姥,传统女性的影响,但同时我也有新女性的部分。从小这两个部分经常会冲突,会打架。我以前会容易走极端,现在我好像转换过来了,创作和生活似乎可以同时存在。成为母亲之后,当时风格方面也有特别大的变化,这都是密切相关的。

上:《黑色背景的彩色梦No. 4》,2022

下左:《千里光与棱镜(致敬保罗·克利与索尼娅·德劳内)No. 19》,2024-2025

下右:《千里光与棱镜(致敬保罗·克利与索尼娅·德劳内)No. 7》,2024-2025

在生活间隙里创作也成为一种习惯。很多纸上的拼贴作品,都是我在清晨的时候画的。那个时候我醒了,家里人还在睡觉,在等他们起床,准备早餐前,我在家里画纸本的水彩、色粉。那个时间点也很特别,天快亮了,像是从梦境转向现实的临界点,一个例外的时空,绝对的安静,做出来的作品也是更潜意识的。

因为赶展览,我其实缺了很多“课”,差不多两年,专门陪家人的时间比较少。

开幕那天,我陪父母还有女儿来看展。我问我爸怎么样,他觉得挺喜欢的,是一个整体,我就觉得很惊讶,我们从没有聊过,但他完全能懂。

创作过程中,我也会给我女儿看我的那些稿子,问问她的意见。

她现在进入了青春期,越来越成为一个独立的人,可能就不跟你玩了,有自己的世界了,这个世界可能是我不了解的,但是我会尽量地提醒自己去尊重。我成长中也不屑于上一代人的经验,所以我也会提醒自己不要强加自己的认识给她。

我应该不算一个太称职的妈妈,精力可能没有其他妈妈放得那么多。但是我觉得成为母亲之前,先成为一个完整的人挺重要的。

创作于2006年的《斗牛士》是陈可“自我表达”阶段无可争议的扛鼎之作,也是同期尺幅最大,最具情感与心灵张力的杰作。全幅以暧昧的光线和舞台式的布局幻化出一个静默无声的竞技场。然而拉开帷幕的一瞬间,没有迸发的激情与风驰电掣的速度—疲惫的斗牛士在牛背上沉沉睡去。从女孩充满倦意的姿态中,观者能强烈地感受到她的疲惫和无奈。聚光灯下,女孩无所适从亦无处躲藏。此时此刻,身下的牦牛却成为她仅有的依靠,甚至为她留下一滴怜惜的眼泪。整个画面在艺术家的精心布局与用情渲染中,营造出一种浓到化不开的孤独感和飘零感,在举重若轻的画面氛围中映射出一种深沉的现实与心灵困境。

在《斗牛士》中,陈可进行了非常主观化的处理。据艺术家透露,画面故事源自法国文豪雨果的名作《巴黎圣母院》。这头硕大而悲伤的白色牦牛便是小说中那个长相丑陋却内心温柔纯净的卡西莫多——艺术家将不同动物的特征进行提取和重组,最后创造出这个如同钟楼怪人一般的“四不像”;而小斗牛士无疑就是艺术家自己的化身。此时,作为勇气象征的斗牛士身心疲惫,静静地安睡于松软的牛背上,无声地流露出艺术家内心渴望被爱、被保护,渴望安全感的动人心声。女孩与牦牛头上的彩色犄角,作为一种“刺破表面”的力量,似乎又暗示了她卓越的才华和被选择的人生,隐隐流露出这一时期中艺术家期待告别过去,追寻更新的人生的坚定决心与愿景。全作构图精巧,既有西方古典绘画的均衡与和谐,同时又保有卡通艺术的简洁生动;色彩柔和典雅,用笔多样,无论是蓬松的皮毛,厚重的幕布,还是宝石般的犄角,均各有其微妙质感。最终,一切要素都在艺术家精心设计与用心刻画中幻化成一个亦幻亦真的梦幻场景,在看似合理却又出人意料的剧场情景中,在淡然的忧伤与诗意中,带给人无限的感触与遐想。

《高级生活》,215×215cm,布面油画,2006年作

永乐拍卖&富艺斯2022年秋拍 Lot. 2076

成交价:CNY 2,990,000

《英雄归来》

215×215cm(2)

2006年作

《六层塔》

215×215cm,布面油画

2007年作

「现在即未来——全球视野中的新绘画」

LOT 2217陈可(B.1978)沙发

2004年作 布面油画

148.3×148.3 cm

签名:陈可 Chen Ke 2004

展览:蓝色空间学术邀请展,成都画院美术馆,成都,2004年

估价:CNY 700,000 - 900,000

与人们所熟悉的圆鼻子、单眼皮、带着一丝淡淡忧伤的小女孩形象不同,也有别于2012年后弗里达和包豪斯女孩系列对自我身份与角色的探索,陈可早期作品更多的是对其青春期真实心情的记录。她说:那批作品干净、直接、有一种直抒胸臆的利落。

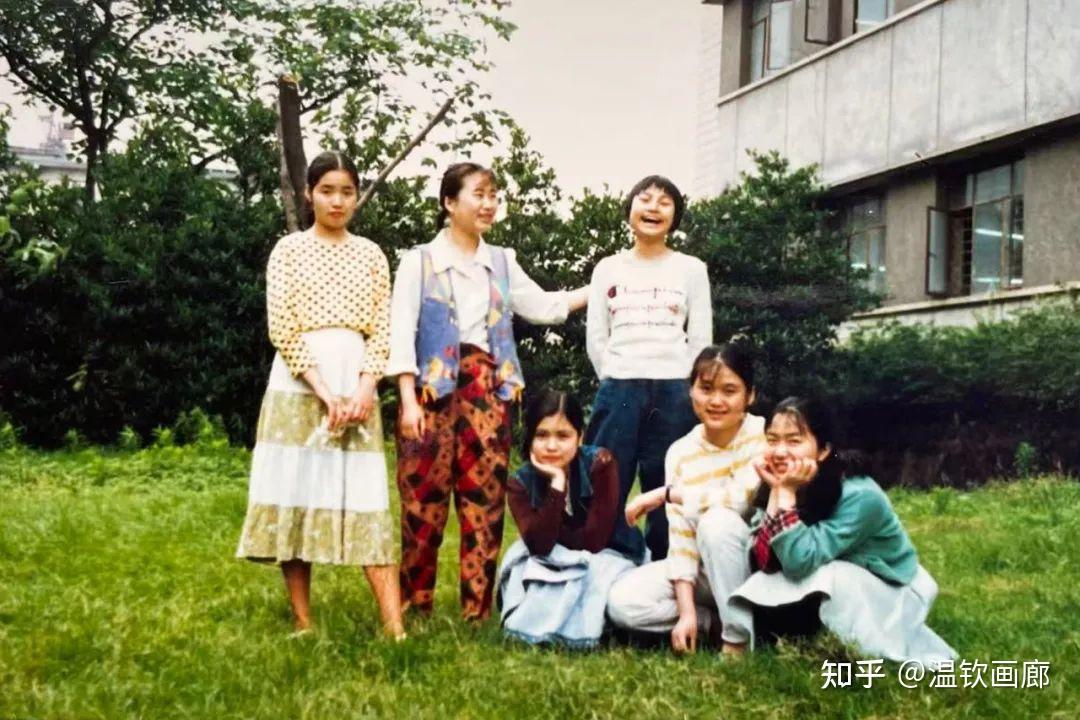

在四川美院上学的日子是轻松愉快、无忧无虑的。因此这个时期的画面大部分都是以纯白或浅色为底,整体颜色也清透明快。与后期暗淡的色调和将自我情感投射给“他者”的表达相反,早期的创作更多是对自我的体认与理解,是其内心世界在绘画中的一种直接投射。

《沙发》(局部)

研究生时期,陈可获得了去德国留学半年的机会。将游历欧洲的所见与其喜爱的日本电影和文学相结合,艺术家对青春和时间的表达有了新的感悟。在工作室即兴随笔勾勒出的一棵滴血的仙人掌素描成为她新系列的灵感来源。仙人掌刺穿破表面的过程做了意象化的描绘,奇怪的绿、蓝和殷红的血迹形成强烈的视觉效果。继《仙人掌》后,陈可一发不可收拾,又相继创作了《梳子》、《沙发》等一系列具有超现实主义风格的静物作品。相比前期的人物系列,这些作品显现出强烈的神秘主义气息。用艺术家的话来说,那段时间里自己“似乎有些嗜血,血液在许多作品里出现,或一滴滴落下,或一摊摊在地上蔓延,甚至还有从碧波中飞溅而出的”。

绘于2004年的《沙发》便是陈可在上述时期中的典型创作:黑色的沙发被蓝绿色的蜡烛刺穿破表面,鲜血般的蜡泪一滴滴落下,在地上蔓延。坚硬冷冽的对比色与浅色的背景之间形成了强烈的视觉张力。对于这批作品,陈可表示:“每一阶段的作品都是那个阶段的一面镜子”。或许是处在破茧而出的青春期,画面中流露的那些隐秘的青春感受,无不带着一丝挣脱旧有束缚,渴望去感受全新世界的憧憬与期待。

遇见 2008 布上综合材料 150x180cm

《甜蜜的果实》2004 百家湖美术馆展出

《包豪斯女孩No.27》2023

《珍珠》2007

《包豪斯女孩No.33》2023

完美生活之一 2003 布面油画 100×80cm

陈可《世上的另一个我》2007

陈可和附中室友在一起

陈可,1978年出生四川,分别于2002年和2005年获得四川美术学院油画系学士学位与硕士学位,随后在北京开始了艺术家的职业生涯。

陈可早期的小女孩系列作品,是她初到北京时的内心写照,描绘了焦虑和孤独的情感。这些作品以卡通风格为标志,成为她日后艺术风格的显著特征。

2005年参加“下一站,卡通吗?”群展后,成为“新卡通一代”的代表人物,现在是70后艺术家中最具代表性的艺术家之一。

陈可独特的卡通与古典兼具、可爱与伤感并存的作品风貌一直以来都受到社会以及艺评界的关注。在她的典型绘画里,都有一个圆鼻头的人物,忧郁、自我封闭、单纯地生活在虚幻空间里,不食人间烟火。

陈可的绘画忠于内心世界,有着古典油画般完美的肌理,在真实与虚幻之间,造就独具特色的作品气质。陈可喜欢不断探索新的表现形式,关于媒介的实验始终没有停歇,成品印花布、媒介剂、墙纸、各种绘画颜料都是她尝试的对象。

陈可将自己投射在作品的形象中,一天不画画就会被“空”的感觉缠裹——她喜欢不断地挑战、超越自己,对她来说,这种成就感远比保持现状来得真实和强烈。

作为见证中国快速发展的一代,陈可的成长与艺术实践过程伴随著中国传统文化和西方文化的彼此交织。

2020年诞生的“包豪斯女孩”系列基于写满时代气质的包豪斯历史档案图片。

陈可采用古典绘画的审美规范去表现这些朝气蓬勃的现代女性,主人公们表情专注,沉浸在自己的思绪里,她们无视来自画外的注视。图片档案在成为绘画的过程中接受了一种“身体植入”,艺术家回忆自己对某些时刻的印象比如气味、光线和触感,用这些超出图片存储更清晰、长久的被动记忆去复活黑白历史照片中的形象。从长期工作中获得的媒介意识,帮助陈可建立起古代精神与现代感受的连接。

自2012年起,陈可开始以历史影像中的真实人物为创作对象,从弗里达到梦露,通过对这些人物的诠释,尤其是女性在社会中的处境,以及对时间和生活的体验,来表达自己在现实生活中的感受。

2023年,全球超当代女性艺术家的TOP20榜单中,陈可位列第9,成为唯一上榜的中国艺术家。

2016年,贝浩登宣布代理陈可,使她走上了更大的国际舞台。

作品《斗牛士》在2023年北京永乐春拍以908.5万元成交,刷新同年于香港苏富比《窗外》创下的508万港元的成交纪录。

她的作品被收藏在:

乌利·希克收藏,瑞士;

Franks-Suss收藏,英国;

BSI艺术基金会,瑞士;

Lorenzo Sassoli de Bianchi,意大利;

深圳美术馆,中国;

余德耀美术馆,中国;

龙美术馆,中国;

民生美术馆,中国;

白兔美术馆,澳大利亚;

星美术馆,中国;

池社,中国;

沃林登美术馆,荷兰;

包豪斯女孩,荷兰。

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等