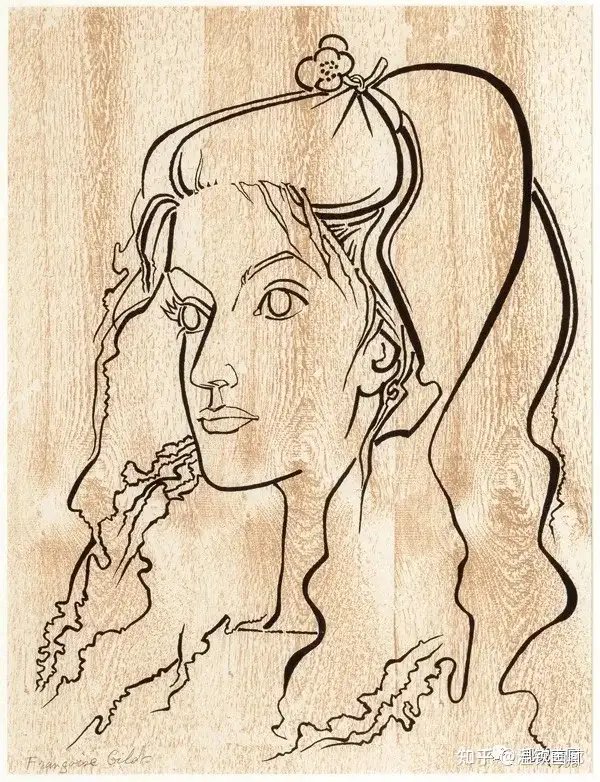

巴勃罗·毕加索情人艺术缪斯弗朗索瓦丝·吉洛 Françoise Gilot 温钦画廊 / 2025-03-07

弗朗西斯·吉罗 无论从哪方面说,都是人生的赢家。

尽管在离开同居十年的毕加索之后,受到了毕加索多方打压,使得作为独立艺术家的吉罗几乎失去了艺术展示的空间,但是在离法赴美之后情况得以好转。

作为一个自然人,她至今98高龄依然健在。

作为一个女人,她与三个男人生活过,育有三个孩子。

作为一个艺术家,她观摩了十年毕加索的创作,和马蒂斯有着良好的面对面的交流和书信往来,与当时法国有名望的艺术家都有联系。她自己对艺术也有着独到的见解,并且从事艺术实践80年,就这数字而言,在世界艺术史上也是少之又少独领风骚的。

如果我从一种准胚胎状态开始画一幅画,用我能看到的形式来更好地排除它们,我这样做主要是为了开始一个轨迹,像古希腊哲学家一样,我想通过走路来证明运动。在一张空白的白色画布前,我感到一种眩晕,我准备做任何事情来填补它的空白。但幸运的是,在我第一次注入能量后,一个隐藏在我内心的声音说,不,那不是它,并推动我做出改变,即使不是全部有效,也为更多的思考和更富有想象力的命题开辟了道路。有一个过程;越来越多的碎片进入焦点,并开始彼此调谐,直到整个目的澄清自己,在瞬间的启蒙,导致凝聚力和统一。

(在花园,1978)

In The Garden

我可能会问自己,根据什么标准,我的连续的主张被否决,至少部分或尝试以其他方式最终被采纳。我不启动新的油画来验证我已经知道的;恰恰相反,我试着把自己放在一个未知的等式中。我必须消除画布上的空白,就像国际象棋的开局一样。有几种选择,但最重要的考虑是为尽可能多的未来举措留出空间。我必须管理好每一个连续的步骤,因为我知道,如果成功,它会按比例减少可能的解决方案的数量。根据我内心的罗盘,我能够确定前进的方向,并决定何时何地做出必要的牺牲。

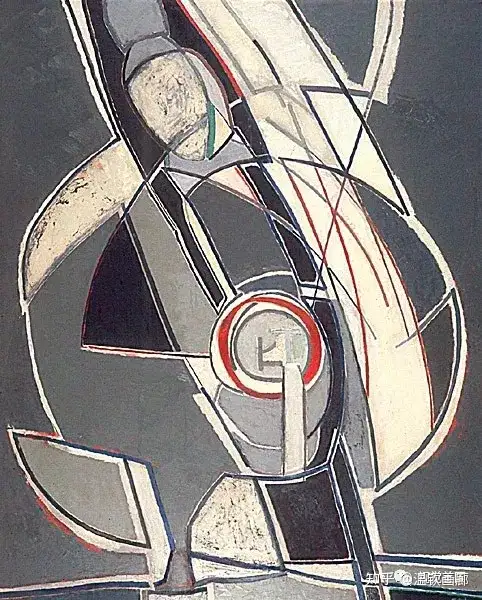

(提休斯,1963)

Theseus

Oil on canvas,

《迷宫》系列绘画于1961年至1963年间完成,是弗朗西斯·吉罗最具原创性、最重要的作品之一。这种循环是独特的个人风格和内容的结晶。主题围绕着忒修斯和牛头怪的神话在象征共鸣的语境中被重新演绎。这个神话是象征性的,而不是比喻性的,经常交织引用吉罗自己的个人神话。这幅特别大的画布节奏多变,是忒修斯在《神话与神话》主题页中获得的知识的视觉陈述。最初,这幅画完全是黑色、白色和红色的。吉罗把它重新涂上了以灰色为主的战士的颜色,但允许红色底毛渗透到许多地方。这是几幅吉罗使用如此有限的色彩范围的画作之一,这种更强烈的色彩严肃性与神话中更严肃、不那么抒情的时刻相吻合。

在较短 或较长的时间里,我在自己的内心藏着一种潜在于我实现的倾向。它使我能够指导我的选择,使我越来越接近一个尚未揭示的目标。当我继续,我的潜意识意图达到更精确和清晰,直到它成为不言自明。

一旦潜在的意图成为意识,它有助于实现几个图片从相同的一般想法。在每一种情况下,即使不知道精确的设计、调性或其他细节,我也知道主题,并据此进行,引入各种变化、扩展和排列,使最初的直觉充分发挥其潜力。所有这些都随着时间的推移而展开,并随着更多工作的完成而进一步深化。

(波浪,1986)

The Waves

一,色彩

当我们 睁开眼睛,我们看到的是大自然。但在绘画中,大自然源于调色板的神秘。一旦躺下,一种语调暗示着另一种语调,他们的相遇导致了另一种又一种语调,其间夹杂着空白、战斗和僵局。通过油画,这些真理变得更加不言自明。一种颜色在空间中以温暖的色调定位一个平面,以寒冷的色调定位一个平面。二十世纪初的画家们将色彩作为一种方式,在画布上创造出一种空间和深度的概念,而不依赖透视,也不失去表面的二维性。这一点在法国的福派和德国的表现主义画家那里得到了充分的证明,他们同时或延迟地使用了不同组互补色的对比。

(建筑,1945)

Construction

Oil on canvas,

这幅作品始于1944年写生簿上的一幅小画,画的是一艘船装在一个瓶子里。在随后的草图中,主要的线条和形状被开发和抽象。在这幅画中,船和瓶子向右转了90度,这样船就能在船头上保持平衡,瓶子就能在嘴上保持平衡。进一步抽象构成,只有集装箱的曲线,船帆的梯形形状和索具的垂直和对角线仍然存在。单一色调的平坦、密集的着色区域与色彩丰富的重叠区域并列。

颜色 并不总是需要在最亮的时候发光;灰色、黑色和白色可能更重要。重要的是知道显示什么和隐藏什么。画家提供线索,观众从他眼前的拼图中构建图像。就像自然本身一样,画家也在逃避,观者也在寻求答案,渴望解开谜团,也许渴望比艺术家所期望的更理性的逻辑。

颜色是用来加速心跳、催泪、使牙齿紧张和迷惑人的。它是一种浓缩的感觉的结果,正如亨利·马蒂斯常说的,因此它是直觉的和激情的。它是一种与生俱来的知识,可以随着时间的推移而变得精炼,但既不能传授,也不能学习。

颜色承载着情感、敏感,但最重要的是,它直接表达了人与生活的情感关联:白色的无情、紫色的狂暴、红色的觉察、嫉妒得绿色、寡郁的蓝色。对艺术家来说,这是一种自发的快乐,在一片被遗忘在角落里的纯白画布上,用生动的杂色调泼洒,不向命运要任何东西。色彩就像夏日夜晚绽放的烟花,击中观者的神经丛。

(睡觉的女子——自画像,1952)

Woman Asleep (Self-Portrait)

Oil on canvas,

当一幅画 找到了它的冲击力,画家可以回忆说(就像我在这里做的),我想要这个或我想要那个,然后就互补色和半音阶的作用发表演讲。但真正的感官是原始的。小心画家(从我开始),他们解释为什么和如何画是后验的。如果画布主色调是黄色:哦,我指的是太阳。如果以蓝色结尾:哦,那天我真的很难过。所有画家都是骗子,除非他们工作的时候。中国人说绘画是笔墨的艺术。我相信这就是沉默的艺术。

(明暗的困惑,1999)

Chiaroscuro Puzzle

Oil on canvas,

当弗朗西斯·吉罗开始画画时,她从不拘泥于她的主题思想。与毕加索不同的是,她更喜欢让形式和颜色不断演变,重新塑造自己,并引导画作走向最后的姿态。在这幅作品中,从她目前的一系列直观的、不那么具象的油画中,蓝色的形状实际上是作为最后一分钟的想法添加进来的——一个模糊地让人联想到一张桌子,另一个则是一个葫芦形状的水容器。加上两个圆形和橙色的新月,让人联想到碗里的水果。这是典型的如何到达在画布上的形象,几乎在最后一刻,结构设置后的颜色和组成。吉罗与黑暗与光明、抽象与形象的斗争,决定了这部作品的标题。

(红色悬崖,1987)

The Red Cliff

Oil on canvas,

很简单 ,艺术家想“看到生活的美丽”。一位画家会在画布上用一生的时间来挤压颜色。要想成功,奇迹是必须的,偶尔奇迹也会出现。然后,正如让•科克托(Jean Cocteau)所言:“既然这个谜团超出了我们的理解范围,让我们假装是我们组织的。”

二,观察自然

亨利·马蒂斯 (Henri Matisse)是东方和伊斯兰艺术的伟大崇拜者,他曾经说过;“当我看到无花果树的叶子时,我看不出其中有两片叶子是完全一样的,但它们却同时用一个声音唱着无花果树。”

从一开始我就观察自然,但我觉得我永远也记不住它所暗示的东西。很不幸,我所有的前期工作都丢了。这些研究,以及我母亲在1940年逃离巴黎之前收拾的许多珍贵的家庭物品,都在卢瓦尔河(Loire River)渡口的一次空袭中连同运载它们的卡车一起被摧毁了。

(渔夫的女儿,1942)

Fisherman’s Daughter

Oil on canvas,

然而 ,由于我经常参观博物馆,我清楚了,画家仅保留是什么方便,同意自己的气质,什么过去大师的例子他们选择采用祖先或与外来文化已经影响了他们的工作。在1942年的《渔人的女儿》(Fisherman’s Daughter)中,我对保罗·高更(Paul Gauguin)的模仿是明目张胆的,这让我想起了他明亮的和声和源自布列塔尼(Brittany)的固执的原始主义。我在布列塔尼度过了许多暑假。

观察自然并不一定意味着要随身携带一本速写簿。它可以来自于对任何吸引艺术家注意力的事物的持续兴趣,以及那些深入潜意识深处的事物。这样的特性和片段随时都可以重新出现,去掉无关的细节。适当的观察、没完没了的练习和指导方针对于获得训练有素的视觉记忆是必要的,但设计一种进入和检索直觉知识源泉的方法也是重要的。

(黑色肖像----工作中的我,1943)

Portrait in Black (Myself at Work)

Oil on canvas,

最近 ,我获得了一幅早期的自画像,很可能是1943年4月的《黑色自画像》(《我在工作》)。我运用古典主义的构图并把它的颜色方案的限制限制在灰色,赭色和黑色。从侧面照亮的脸,摆成四分之三的姿势。躯干瘦削挺拔,像骑手一样,左手拿着刷子,而不是缰绳,指向画布,画布只能从后面看到。一般的感觉不仅是严厉的忧郁,而且是平静的绝望的表现,这种情绪很少出现在作品中,而大多数作品都避免了主观性。在这幅画中仍然吸引我的是完全没有过多的表现主义:没有对特征的反感,没有肌肉紧张,没有强烈的色彩对比。相反,它是努力表现出一种稳定的冷静,一种静态结构中明显的超然,揭示了内在的痛苦。在第二次世界大战期间,日常生活受到完全的限制。

近段时期,我的图画语言更加欢乐和自由,想象力是主导因素。一个景观被唤起,但是这个景观并不存在于自然界的任何地方。在画布上,随着构图的建立,它一步一步地走向生活。不再有任何初步的草图或学术上的抽象概念,通过逐步省略不必要的细节来慢慢地净化整体。在我最近的研究中,情况恰恰相反。我从一个抽象的命题开始,通过视觉符号的结合,我引导自己(以及观众)最终走向一个可能的解决方案,一个重新创造的天堂。一个圆锥形的形状可以变成一棵紫杉树,它的真正的对应物实际上存在于阿维尼翁周围。在鲁西隆,类似于我的拱桥在雨季仍可使用。也许一些橄榄树会在希腊废墟旁找到一个合适的位置。他们出现在一幅画布上,不是因为我可能从未见过他们,而是因为他们呼吁彼此共存,就像人们撞在一起,成为合影的一部分。

(一堆石头,1965)

A Heap of Stones

Oil on canvas,

这一时期非常简单的希腊风景画是为了与吉罗同时创作的视觉和象征意义更为复杂的油画形成对比。在这里,吉罗通过明亮的彩色平面的水平配置,而不是通过传统的空间衰退或景观成分的定义,发展出一种景观感。建筑形式和体量就像太阳照射下颜色的箔。尽管这些画的基调很安静,但高亢的色彩协调和变化多变的笔法模式创造了一种即时性和活力感。

许多当代画家一去不返地消除了对有形世界的一切参照,但这样做却使观者在面对艺术头脑所呈现的人与物的自由诠释时,不再畏缩不前。打破视觉惯例、陈词滥调和陈腐的心理观念是一次重要的冒险。为什么画家们要用一种意想不到的方式,或者用一种让人疯狂或迷惑的奇怪的连接方式,来展示平常的东西,从而使自己失去了让公众惊讶或恼怒的能力?

(布列塔尼的春天,1996)

Spring in Brittany

Oil on canvas,

1997年春天,弗朗西斯·吉罗回到了她最喜欢的度假胜地之一布列塔尼。在女儿奥雷里亚(Aurelia)和两个孩子塞西莉亚(Cecilia)、洛伦佐(Lorenzo)的陪伴下,吉罗在荒原上散步,向她的孙辈们展示她对童年时代的美好回忆,尤其是卡纳克(Carnac)那些鼓舞人心的石头,它们是巨石时期的线条。回到巴黎的画室后,吉罗画了几幅油画,对她年轻时经常画的布列塔尼风景作了更现代的诠释。

在我 最近的作品中,颜色和结构以一种非常有趣的方式相互搭在一起,除了从它们的内在结构和连接中作为证据而出现的东西之外,它们没有试图表达任何东西,而这些连接和连接的唯一魔术师和仲裁者就是我自己。

最后,绘画的对象和绘画空间本身不再起源于有形的世界。它们是精神对象,是想象的虚构,是与非正式艺术截然不同的作品。这不是逃避现实的一种形式,也不是否定现实的一种方式。这是一种方法,以绕过我们已经知道的单调乏味,并为未来发明潜在的答案。

三,动态的节奏

生活 是运动;宇宙没有静止。从原子到星系,一切都在颤动、悸动、移动、展开、卷起来、泛起涟漪、膨胀、辐射、增殖、躲避、拥挤、分支、扩张和缩小。一切都是巨大的宇宙舞蹈的一部分,其中唯一不变的是变化。

即使直线也可以与运动相关,只要它们不是水平的,这就表示绝对静止。垂直线帮助眼睛向上或向下,而对角线则像箭头或非常活跃的向量。锯齿形的线条在画布上划出了一道深深的沟壑,就像暴风雨中雷电交加前的闪电,或者像太阳辐射光线一样发散出对角线。

(裸体的抽象,1945)

Abstraction of a Nude

Oil on canvas,

这是弗朗西斯·吉罗最早的非写实作品之一。这幅小画的结构是扁平的、简化的,暗示着一个斜倚着的人体的解剖张力,没有预期的色调关联的阻碍,它已经包含了在她后来的油画中发现的形式和色彩探索的种子。

虽然 我欣赏静态组织的冰内之火,但我总是更容易被一种微妙的平衡所吸引,这种平衡是通过不稳定力量达到临界点时的动态对抗而努力实现的。运动并不容易,因为捕捉它就是阻止它。

1943年,我有机会认识了玛格丽特·布盖(margaret Bougai),她是一名舞蹈演员,也是伊莎多拉·邓肯(Isadora Duncan)和玛莎·格雷厄姆(Martha Graham)开发的现代编舞教师。我并不自命要成为一名芭蕾舞演员,但我对探索动作的起源和本质很感兴趣,一方面是通过亲身体验,另一方面主要是在排练时给玛格丽特和她的学生们画素描。我对动作序列有很好的模仿本能,我用舞蹈的语法和词汇丰富了我的记忆,这大大提高了我对动作和舞蹈的理解。

(理发-----自画像,1954-55)

La Coiffure (Self-Portrait)

Oil on canvas,

1952年 ,我为玛格丽特·布盖(margaret Bougai)设计了几套服装;1953年,我为珍宁·夏拉特(Jeanine Charrat)和她的同伴在巴黎香榭丽舍大街剧院(Theatre des Champs-Elysees)创作的芭蕾舞剧《赫拉克勒斯》(Herakles)设计了舞台布景和所有服装。

20世纪70年代,我以马戏团、眼镜和体育为主题创作了大量作品。因为加利福尼亚阳光明媚,我每年都要在那里度过一段美好的时光,我避免了令人不快的阴影,我使用了坚硬的边缘表面,明亮的颜色通过阿拉伯图案来增强有机部分。马戏团的魅力主要是为了说明永恒运动,从铜管乐团的嘟嘟声,翻滚的小丑,跟头从秋千秋千,杂技演员的不稳定的金字塔,狮子和老虎的飞跃服从他们的驯兽师,马载着他们的特技车手的优美,观众的手鼓掌疯狂最后一个特别成功的号码。我想用主观夸大或缩小比例的方式来描述这一切,就像在观众的注意力从一件事转移到另一件事上时,跟随他们的感觉一样。

(马戏团,1974)

The Circus

Oil on canvas,

这幅油画通过积极的构图和意想不到的色彩,传达了杂技演员表演的兴奋和加快的节奏。鲜艳的红色和蓝色与橙色、黑色和白色形成鲜明的对比。在她的色彩中,吉罗对危险元素很感兴趣,她喜欢把通常会发生冲突的互补色放在一起。在这些探索艺术家和杂技演员之间的类比的绘画中,吉罗对20世纪艺术中反复出现的一个主题做出了自己的贡献。

在20世纪 80年代,我的目的是描绘女性的身体动作。我认为没有什么比老套的“沙发上的裸体”更过时的了。主要是为男性画家和男性观众。还有什么能比游泳者的身体更有吸引力呢?所有的东西都在移动和后退,所有的东西都被分开,然后被转化,并相互作用,形成新的整体。

(河畔影迷,1986)

The River (Aurelia Swimming)

Oil on canvas,

经过这么多年的矩形画布,吉罗开始从这种形式中寻找一些缓解。在20世纪80年代,她尝试了圆形和椭圆形的油画,同时基于卡尔·荣格关于曼荼罗象征主义的写作和创造连续性的愿望,她对神秘的图表产生了兴趣。希望以一种积极的方式呈现女性,加上她一生的游泳乐趣,吉罗为这幅肖像选择了圆形的形式。

我一直认为 ,如果我想反思或思考,我必须在工作之前或之后做这件事。当我拿着画笔或铅笔时,我必须找出一只贪婪的鸟扑向猎物的速度。绘画是一种动作,目标和箭必须以致命的精度相遇,没有任何怀疑和动摇的余地。如果不完全自信,你可以做更多的素描或研究,但当创造性恍惚的能量汹涌而至时,这些必要的练习必须全部被抛到一边。在激烈的行动中,没有时间去抑制或批判思想。只有在一天的工作结束后,才可以坐下来冷静地观察正在进行的工作,并权衡数学上的考虑或平衡可能会给纯粹的直觉增加什么。就我个人而言,我总是让我的理智为我的愚蠢服务,而不是相反。

四,私密关系和人际关系

在我开始 我的画家生涯时,我更渴望为我的朋友和亲戚画像,而不是使用学院的专业模特。更准确地说,我的肖像画天赋只能充分体现我所关心的人的特点。我的母亲自封为我的首席艺术评论家,她认为我的作品的质量完全与我对每一个主题的感情的强烈程度成正比,不应该是这样的。她是对的,这使我很烦恼。

我对亲人和密友的依恋让我能够从他们独特的外貌特征中做出选择,那些最能反映他们性格的特征,因此,我可以从他们的外貌特征中找到一种超越肤浅的相似之处。对模型的熟悉有助于这些洞察力的形成,因为感官中充满了上千个叠加的图像,这些图像融合在一起就产生了正确的图像。如果工作完全是凭记忆进行的,或者在很大程度上是直接观察的结果,那么理想化或多或少就会有显著的表现。

(沉思的吉纳维芙,1942)

Genevieve Thoughtful

Oil on canvas,

1943年,弗朗西斯·吉罗与梅洛尔的学生吉纳维芙(Genevieve)在巴黎波西昂格拉斯街(Rue Boissy d’anglas)的马德琳·德克尔(Madeleine Decre)分享了她的第一个展览。从12岁时他们在学校第一次见面开始,吉罗就画了几百幅素描,画了很多吉纳维芙的油画,直到今天,她仍然是吉罗作品中最有影响力的缪斯女神。

在Genevieve thinking (1942)中,虽然人物的特征是准确的,但这幅肖像的真实性指的是原型。我希望赋予我的朋友纸牌皇后的特质,因为我认为她身上有某种宿命的东西。相反,在《我的祖母》(1943)中,我想表达我与有血有肉的人之间的关系。我还想通过她黑色蕾丝衬衫的蜘蛛网和她脸上深深的皱纹来展现她的衰老。

(我的祖母,1943)

My Grandmother

Oil on canvas,

这幅精彩的肖像画表达了弗朗西斯·吉罗对她的外祖母安妮·波特·勒努特(1868-1951)深深的热爱和热爱,她在吉罗的一生中扮演着重要的角色。虽然在吉罗早期的发展,这幅画布已经揭示了她的一些特点的方法,以形式和内容。这幅肖像既逼真又具有象征意义。艺术家对脸部和背景的互补色(红、绿、蓝、橙)的处理所产生的简化和色彩的扭曲,在不明显脱离自然表象的情况下,增强了画面的生动意趣。这幅画右上角的楼梯通向吉罗的工作室,吉罗的工作室位于她祖母位于巴黎郊区诺伊的家的顶层。对吉罗来说,楼梯不仅象征着她作为艺术家的未来,也通过积极向上的运动,象征着她年迈祖母不屈不挠的乐观精神。

1950年 ,我在船上为我的孩子们画了几幅画。它们都与我的白色经期有关,用铅笔在一层新鲜的片状白色和酪蛋白上刻下线条。自然的姿态和瞬间,如此感人的儿童,启发了这个系列的主要图形风格。

这幅名为《画家们》(1952)的画作延续了向毕加索致敬的传统,画中毕加索站在皮埃尔·加斯托(Pierre Gastaud)、我和爱德华·皮尼翁(Edouard Pignon)的周围。因此,三代艺术家聚集在他的系列画作《和平的面孔》(1951)前,这幅画由保罗·伊鲁阿尔(Paul Eluard)的单行诗《关心和平的人戴上希望的王冠》(Man concerned with Peace is with hope)所绘。正如莫瑞斯·丹尼斯(Maurice Denis)向塞尚致敬一样,这位画家的全部作品都展示了这幅画中的一幅画,一群支持他的朋友聚集在这幅画周围。在我自己的作品中,我以三种不同的方式呈现:一种是作为绘画的作者,一种是半藏在大师身后的年轻弟子,第三种是作为他的缪斯女神,在他对我那戴着飞翔的鸽子王冠的脸庞的诠释中。因此,我的这幅作品充满了意味深长的心理层面,其中最少的层面不仅是爱的证明,也是对这些象征或比喻隐喻的反讽。

(画家们,1952)

The Painters

Oil on board,

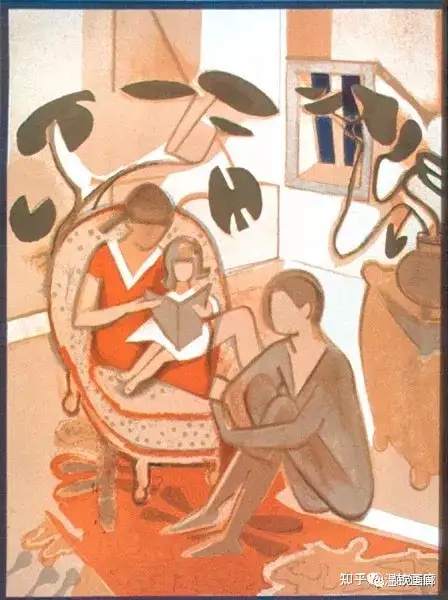

(亲密关系,1956)

Intimacy

Oil on canvas,

《亲密无间》 (In Intimacy, 1956)以这个主题命名,一位母亲(在这个案例中是我自己)给挤在一起的两个孩子讲了一个故事。这是一双专注的眼睛互相注视的相互作用,也是母亲的手势定义了故事的空间。一开始,母亲手里拿着一个木偶,但我很快就觉得它轻视了这个空白的空间,让整个场景变得过于轶事化。最好是把线木偶遗忘在右下角的地板上,而小男孩却忘记了他右手拿着的那个失去亲人的人。因此,这幅画获得了抒情性和诗意的感染力,叙述的细节不再得到过多的关注,以免加重整个构图的负担。在一项关于亲密关系完成的研究中,这三个人物在一场圆形舞蹈中被设定在相同的距离,但没有达到目的的统一,整体感觉仍然不清楚。

同样是关于家庭生活的,直到1959年底,有很多奥雷里娅的照片,我的小女儿,还有奥雷里娅和克劳德在一起的照片。它们中的一个或两个都被显示在风景的框架中,或者作为风景的一部分,就像花朵或树叶一样。

(黄衣奥蕾莉亚,1959)

Aurelia in Yellow

Oil on canvas,

这幅是弗朗西斯·吉罗最小的女儿奥蕾莉亚的画像是在20世纪50年代末的植被时期画的。虽然画面风格和现代,但每一个细节都是准确的:她家在纳伊的花园墙壁、盛开的百合花、小池塘。由于对探索尺度问题很感兴趣,吉罗特意为奥雷里亚设计了这幅垂直的肖像,以突出一个小孩子缩小了的视角。橙色百合高高地耸立在奥雷里亚的上空,橙色与互补的蓝色相互映衬。各种色调的绿色定义了花园植被的繁茂,高墙之外更大的空间和光线的暗示反映在小水池里。在20世纪50年代,吉罗的儿童和他们的活动经常是她的画布和纸上作品的主题。

从1960年 以后,家庭生活的亲密感几乎完全不再被用作灵感的来源。对我来说重要的主题变得更广泛、更抽象、更神秘。随着年龄的增长,孩子们不再那么可爱了,如果说他们的存在仍然在美学上滋养着我,那么在我的平面作品中,这一点最为明显。很快,我的密友们也遇到了同样的情况,除了吉纳维芙(Genevieve),她始终是我的缪斯女神,排除万难,定期出现在我的作品中。

乔纳斯·索尔克是另一个例外。1974年的一个下午,我为他画了四幅粉彩和一幅水粉画。我们1969年相识,第二年就结婚了(注:弗朗西斯的第二任丈夫,小儿麻痹疫苗研制者)。有时候,我也会加入一个螺旋形楼梯,就像1943年我祖母的肖像一样,这一次我把它作为乔纳斯热切希望超越自我的象征,这也是他最卓越的品质之一。

五,情绪和感觉

一幅画 的情感氛围,其内在的喜悦或悲伤,往往会唤醒观者的类似情绪。这种共鸣建立了一种最有力的联系,可以把一件艺术作品与观看它的观众联系起来。这种魅力是无法分析的,但它是如此强大,它在记忆中烙印自己,因为一个深刻的感人的经验是不能忘记的。

艺术家所深切感受到的情感,具有一种特殊的辛酸,在观者的灵魂中回荡着同样的活力。尤其是当艺术家表现出他的私人世界的个体本质时,甚至当他像维米尔或古斯塔夫·卡勒波特那样,在流露自己的感情时,也有一定程度的克制和谨慎。情感像透明的雾一样从画中散发出来。有时,它均匀的釉面增强了它的诱惑效果,就像从玻璃后面看,有时,丰富的相互交织的笔触和厚木刺像火花放电一样在眼前悸动。

(白色阴影,1954)

The White Shadow

Oil on canvas,

情绪 是无法解释的,它会随着风格的变化而波动,但远不止于此。此外,与公众的信念相反,艺术家在任何一幅画中的情感与他作为同一时期的人的情感是截然不同的。亨利·马蒂斯(Henri Matisse) 1912年在丹吉尔(Tangiers)创作的一系列油画就是一个很好的例子。当我跟他从这些作品流露出的感性的宁静,他回答说,这一次,被完全打破,他想到自杀,但他的美学信念被完全瞄准的表达快乐,他坚持这么做,即使他不久之后自杀。

在我的工作中,强烈的情感总是鞭策着我前进的动力,是判断我的目标是否实现的试金石。我想知道,在这个探索的过程中,我是否能够创造出一种特殊的情绪,并将它传达给公众。

1944年2月和3月,巴黎的冬天非常寒冷,到处都是麻雀的尸体,看上去就像雪地上的黑色树叶。这些小小的冻僵的受害者是世界大战戏剧的象征。既然接受整个悲剧是一项巨大的努力,我想我至少可以在一只小鸟身上表现出它的影响,它现在已经是一堆毫无生气的羽毛了。在画了很多草图之后,我开始在画布上作画,把雪换成了红色和蓝色的环境,就像它死在战场上一样。

(绿椅子,1958)

The Green Chair

Oil on canvas,

这幅相当阴郁的静物画展现了一些象征性的悲伤元素,与被熏黑的窗户形成鲜明对比。在这幅画面中,祖母最喜欢的海葵花瓶似乎是唯一充满希望的音符,它聚焦在一张空椅子上。吉罗支持她的祖母于1951年去世。这幅充满感情的油画是在1957年吉罗的父亲去世后不久创作的。

流露 同情心的1945年,我(在画布上)一个孩子想做他的家庭作业在摇摆不定的煤油灯在平时的冰冷的家里,因为没有更多的木材或煤炭燃烧,也缺乏与频繁中断目前的天然气和电力。

《白色阴影》(1954)是一幅巨大的裸体女人的照片。她苍白的身体躺在灰色的丝绸靠垫上,现在回想起来,她是一个怀旧的人物。《绿椅》(1958)也充满了忧郁。晚上,在一扇紧闭的窗户前,只有一张祖母用过的空椅子和几朵海葵能让我得到片刻的休息。悲伤也是我的许多英国风景画的一个普遍特征。《到灯塔去》(1960)和《比奇海岬灯塔》(1960)(见主页)都是为了纪念弗吉尼亚·伍尔夫而绘制的。

(霍桑,另一个时代花园,1979-80)

The Hawthorne, Garden of Another Time

Oil on canvas,

这张照片是自传体系列的一部分,它代表了童年时期的记忆,吉罗把自己的脸贴在祖母家的彩色玻璃窗上,为窗外彩色的玻璃棱镜增强和改变了花园的颜色而欣喜。

在20世纪 60年代,我所有的精力都集中在希腊海滨和它的神话传统上。在20世纪70年代,我在加利福尼亚度过了一段美好的时光,周围的环境激发了我去画一系列自然美丽的风景。1978年晚些时候,许多童年记忆又回到我的脑海中,我决定创作一组自传体的抽象油画,大小相同(63 x 51英寸)。愉悦的春天》(1978),清晰的色调组合持续的哥特式拱门像彩绘玻璃窗和山楂,另一次花园(1979 - 80)来到脑海的回忆看向我的祖母年代花园在纳伊红彩色玻璃窗的桌球房在二楼。由于一些几何图形是斜面的,所以可以从意想不到的角度和对角线来观察植被,尤其是一朵美丽的粉红色山楂花,它的颜色与大自然本身的和谐不一样。

(九月的声音,1997)

September Sound

Oil on canvas,

这幅充满诗意的油画是根据1997年末吉罗第一次到埃及旅行的记忆创作的,它以一种节约的方式,通过一种更不典型、更开放的构图,唤起了人们对漂浮在尼罗河三角洲上的费卢卡的回忆。在这里,总是把帆船与飞行的喜悦联系在一起,吉罗提出了帆船的回声中有一只鸟的翅膀。大量的蓝色通道,有的更绿,有的更淡紫色,通过有趣而又复杂的饱和色调和薄纱般的色彩对比,展示了吉罗在创造水景方面的炼金术。下一个- 2018年弗朗索瓦·吉罗。保留所有权利。

在20世纪 80年代,我对门产生了兴趣,根据一天的心情,门是开着的、半开的还是关着的。有些很小,比如1981年的《希望之门》(The Door of Hope),或者1984年的《敞开的大门》(like The Temple Door),但所有这些都非常真实地反映了我的感受,尤其是我在印度之旅后所画的那些。门永远是一种视觉隐喻,象征着从一种精神状态过渡到另一种精神状态。

最近,我的情感氛围最好的表达方式是饱和颜色的和谐,时而强烈,时而在某些地方添加冷漠。形状被简化了,几乎是基本的,因为情绪是建立在对色调的不断强调上,而色调的强度是通过它们的接触和叠加而增加的。在一个动乱、混乱和冲突占主导地位的千年期结束时,这种在思考有形世界时寻求平静的愿望很可能是一种非常不切实际的方式来表达一种和平的感情。

六,静物的谜题

静物 (在法语中,自然morte)曾经被认为是一个非常小的绘画流派,经常留给学徒们在大师们自己的大型作品中工作。但是荷兰学派,以及像祖巴兰这样的天才,改变了这一切。

在研究禅宗所珍爱的一万件物品时,区分透明与不透明、硬与软、金属与丝绸、工艺品与自然的关系变得非常重要。画家的手法包括一个大铜坩埚发出的红光,一个威尼斯吹制玻璃花瓶的精致易碎,以及桌上一枝被遗忘的白玫瑰的优雅。视觉库存属于一个静物,他喜欢的艺术家有权任何对象,鲜花,植物,水果,蔬菜,从海洋生物,游戏,蜜蜂,蝴蝶,鸟类,猎犬,甚至可能人类活跃的特工在一个静态的核心,如水果供应商、猎人、牡蛎卖家和画家在起作用。

(喜林芋,1943)

The Philodendron

Oil on canvas,

在德军占领区唤起弗朗西斯·吉罗死亡的象征的油画,这张作品的图片代表一个窗口,象征十字架的形式并列与喜林芋的枯萎的股票,他们的黑暗叶子的身影映衬着凉爽的光,鼓动他们掩盖了的花园和邻近的豪宅在巴黎的居民区,她和她的父母住在一起。尽管画面的色调暗淡、阴郁,而且紧张的结构错综复杂,但吉罗通过对构成画面中心的淡粉色色调的反射,给人带来了希望。

渐渐地 ,这种体裁的重要性增加了。它使艺术家能够展示他的艺术技巧,甚至更好的是,展示他个人的好恶,包括花朵的象征语言,以及精心挑选的隐喻的繁盛。他的思考常常发展成一种哲学,这就是“虚荣心”画的开始,画中的物体象征着生命和人类努力的短暂一面。

继爱德华·马奈的《芦笋》、保罗·塞尚的《苹果》、文森特·梵高的《向日葵》和立体派的智慧之后,静物成为现代艺术不可或缺的一部分。所有可能的变化和排列都是受欢迎的,从谜语到隐藏的含义,再到编码成谜的思维。

在我的作品中,比如1943年的《喜林芋》,整个方案都是以色彩为导向,展现出活力。这棵植物的剪影映在我父母位于纳伊的家的花园里。1952年晚些时候,《水果静物》(Still Life with Fruits,见简历页)提到了陶瓷,当时帕布罗·毕加索(Pablo Picasso)对陶瓷几乎完全感兴趣。然而,挂在墙上的盘子并不是他的作品,而是一件马爵利卡陶器,是我们和一些古老的伊斯帕诺-莫尔斯克式餐具一起收集到的。

(放园艺工具的小屋,1952)

The Shed with Garden Tools

Oil on board,

在《园艺工具在小屋》,同样的,一个空花盆和泥刀,但不是球茎开始发芽(预示着重生),而是一对张开的大剪刀和缠绕在两根竹竿上的绳子,园丁们用它们来描出笔直的犁沟(正直的象征)。明显的暗示被窗外翠绿的景色和外面绿树掩映下半掩着的门弱化了。修枝的剪刀一年里会打开和关闭六七次,我不禁想到,这件作品体现了我的意志,我要剪出一幅更符合我个人独立欲望的生活画面,一种彻底走向严谨和完整的方式。

(幻象,孩子和郁金香,1991)

Idol, Child and Tulips

Oil on canvas,

从1960年 到1988年,我的静物画常常是自我封闭的作品,有着坚实的结构、饱和的配色方案,有时还诉诸回忆。

如果我想数一数我的画中最常出现的花朵,郁金香可能会排在第一位。它们的茎有一种独特的蛇一样的方式来吸引光线,而它们的花冠,一开始是自我封闭的,打开来展示它们的纱罗和雌蕊的意想不到的音调。在他们衰落的时候,他们变得干瘪,像蒙古柔术演员一样向后拱起。我喜欢郁金香,也喜欢番红花、水仙花、水仙花、风信子和百合,因为它们依次照亮了我父母在诺伊的花园。然而,平心而论,我也把它们看作是对十七世纪荷兰静物画的间接敬意,我对自然与文化之间无休止的争论所作的贡献。

(最简单朴素,1997)

In all Simplicity

Oil on canvas,

静物 《幻象、孩子和郁金香》(1991)似乎是一个成功谜题的好例子。在中间,花瓶里的花提供了一个丰富的夹层,强烈的颜色和复杂的形状。它的质量在深蓝色的背景前脱离,占据了观众的注意力,但没过多久,观众就被半阴影中的偶像吸引住了,孩子被扔到了桌子后面的第二个平面上。它们迫近的必要性很快就得到了比那束花纯粹的装饰效果更大的分量。从右到左,也有可能解读:偶像=过去,郁金香=现在的暂时方面,孩子=不可避免的未来的成长。对死亡的虚心指的是画布中央打开的一扇黑门,一张张开的嘴部分隐藏在郁金香后面,随时准备吞没整个构图,将整体吸收到虚无之中。

在一则谜语中,重要的是它应该结合几种不同的思路。它通过意义的转移,将我们引向其他的可能性。

七,旅行和愿景

虽然 我出生在巴黎靠近布洛涅森林的纳伊住宅区,但熟悉的法兰西岛和诺曼底附近的风景对我没有太大的吸引力。在我6岁左右的时候,我第一次发现了人间的美。在2月或3月,我和祖父母乘蓝色火车在法国南部旅行了一夜。清晨当我醒来,看到窗外路过的风景,我欣赏杏仁树盛开,粉紫色的房屋覆盖了一层粉红色的罗马瓷砖,银色和蓝绿色的橄榄树,黑暗的柏树,种植在线路保护领域从风和曲折的无叶的藤蔓依附红色的土壤。我马上告诉我的祖父母,这是我的地方,我的风景。

我最初的热情和对南方、对海岸和乡村的归属感从未离开过我。后来发展到包括意大利、突尼斯、希腊和埃及。我对普罗旺斯或朗格多克的地中海风景情有独钟,唯一的例外是我对布列塔尼的风景,那里有清澈的蓝光,还有枫丹白露森林里纠缠不清的树木、岩石和池塘。

(向日葵和葡萄,1942-43)

Sunflowers and Grapes

Oil on canvas,

我在1941年 和1942年创作的许多第一幅风景画都没有署名,已经遗失了。奇怪的是,我习惯在笔记本上写下我大部分作品的标题、日期和尺寸,尽管我没有摄影。然而,由于这些尚处于萌芽阶段的档案,我有一些惊喜。

例如,几年前,我收到来自普罗旺斯艾克斯的一对夫妇的来信,问我是否曾经在葡萄园里画过向日葵。我让他们在我下次去巴黎的时候和我见面,并把这幅画带给我看。我的笔记本上提到过1942年和1943年画的两幅这样的油画。几个月后,这些收藏家向我展示了他们在Aix附近的一家旧货店里找到的照片。事实上,它是向日葵和葡萄(1942-1943)中的一种。当我看到葡萄藤上种着向日葵时,我就被吸引住了。在明亮的蓝绿色天空上,紫色的葡萄和橘黄色的大花形成了鲜明的对比。画布上没有签名,但架上写着我的名字。

(你好,威利斯,1955)

La Salute, Venice

Oil on canvas,

吕克·西蒙 和我结婚后,我们在1955年的夏天一起前往威尼斯,我们两个人立刻开始以各自独特的风格工作,寻找运河、贡多拉和纪念碑的图像视角。玫瑰色的雾霭似乎软化了所有的轮廓,这引起了我的兴趣。《威尼斯礼炮》(1955)就是从那个时候开始的。

温暖的迷雾都不缺乏在1956年5月突尼斯,我花了一个月,主要在在突尼斯和哈马。一个朋友陪着我,浴室里暖暖的蒸汽把人和物都笼罩在乳白色的雾气中。1956年,这件事成了我关注的一个重要话题。同年,我还根据记忆画了露天市场、柏柏尔游牧民族、大街上背着年幼孩子的孩子——一种沐浴在阳光下的土著生活。所有这些生动的街景对我来说似乎出奇地熟悉。

(圣马丁运河上的驳船之二,1958)

The Canal St. Martin with a Barge II

Oil on canvas,

这是弗朗西斯·吉罗为巴黎风景画的一小系列作品中最好的例子之一,也是她在20世纪50年代后期创作的半透明作品的典型代表。吉罗满怀信心地探索着只有薄薄的一层颜色的绘画往往变幻莫测的特性,他允许光线穿透油漆的表层,使底层呈现出单一颜色或一层颜料无法达到的发光品质和色调。操纵色调的色调,粉红色的绿色,薄纱釉上的赞美釉,吉罗使用现代习语,重新发明了一个经典的技术。

1957年 ,在经历了突尼斯彩虹般的色彩后,我不得不回到巴黎微妙的灰色地带,圣母院附近的塞纳河岸边和圣马丁运河。在20世纪40年代,我曾试图捕捉这些照片,但没有成功,但当时我无法用个人习惯用语来定义它们的具体特征。《圣马丁运河的驳船之二》(1958年)就是那个时期的典型。从巴黎的灰蒙蒙的空气中,我毫不费力地来到了伦敦的灯光下,我首先研究的是水彩画中的自然,以及1959年到1961年在画布上的记忆。蓝色圆顶(1966年),一幅希腊东正教修道院从盛开的黄色芥末地里涌起的景象,不再只是唤起希腊春天的喜悦,而是对风景神圣一面的一种祈求。在20世纪70年代和80年代,我画的许多海洋风景和游船也是如此。在表达我对风帆和大海的体验时,我想起了未来,就像想象中的船只所希望看到的那样。

一个愿景是通过将零散的片段——部分记忆,部分想象——编织在一起,并使整体像在梦中一样可信。重要的是把狂热的谵妄统一起来,并通过使用完美的内在逻辑给它一个表面上的理性。

有时,似乎我观察红罂粟花的盛开的麦田,或者在拉贾斯坦邦的一个宫殿,围墙门郎格多克的一个村庄,在阿西西的粉红色调,或者,我记得摩尔人在布列塔尼的强烈的绿色或更奇异的景象在尼罗河三桅小帆船。然而,所有这些都是虚构的,而且更多地与我对现实的感觉或想法有关,而不是来自我感官的直接见证。

(蓝色圆屋顶,1966)

Blue Cupolas

Oil on canvas,

与其说 这是一个升华的过程,不如说这是一个古老意义上的诗歌活动,或者,更确切地说,是一种内在生活和外在世界的炼金术,以一种形象的习语表现出来。也许我在追逐一个不可能实现的梦想,但我最想做的是给自己一个惊喜,并在画布上庆祝与未知的联盟,它让我发现了未知,甚至是看不见的。当然,尚未被看见的事物必须存在于可见事物的外部边缘,否则它必须被发明出来,为未来创造新的可能性。

也许我建造空中楼阁,甚至可以住在里面,这要感谢我作为一个艺术家的工作。这比拥有真正的豪宅更令人满意,因为那里的水管坏了,其他电器也有毛病。因为我的白日梦是在画布上实现的,所以我不需要世俗的东西,如果我需要度假,酒店就足够了。

八,神话和神话学

古希腊 诸神以其拟人化的外形和极具人情味的情感吸引着我们,但它们已不再受到崇敬,大多出现在艺术家和诗人怀旧的白日梦中。

我着迷于宇宙,无法忘记希腊诸神以人类的形式行走在地球上的美好时光,我一直与希腊诸神保持着对话。这种对话并不是持续的,因为当我的注意力转向其他方向时,会有很长一段时间的沉默。但从循环的角度看,神、女神、英雄和他们的传说就像一根金色的线,交织在我的生活中。神谕揭示了它的模糊性,斯芬克斯问了它奇怪的问题,先知预言,画家借用了所有的面具,发明了新的方法来解决人类困境的谜。

在20世纪50年代,我采取了一种相当反诗性的立场,因此,除了一系列名为《帕洛玛-斯芬克斯》(1951)的21幅画作,以及一首令我的孩子们着迷的诗之外,我很少引用神话。(整本书后来以限量版出版。)但从1961年开始,我开始了一个新的神话周期,画了大约50幅关于忒修斯、阿里亚娜和牛头怪的抽象油画。与此同时,这些还多次延长了前往希腊的行程。

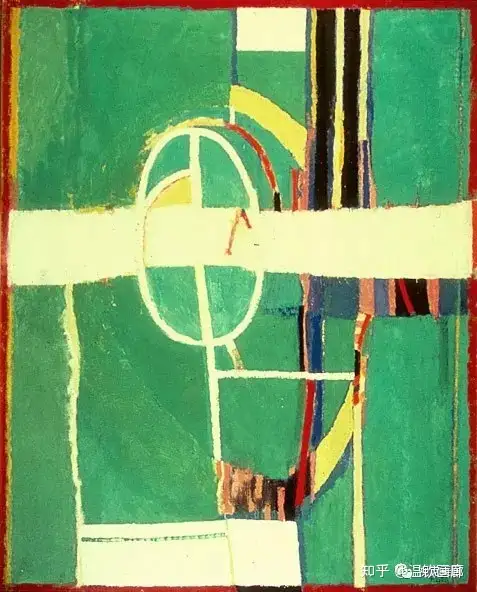

(一扇临海的窗户,1962)

A Window on the Sea

Oil on canvas,

作为迷宫系列重要画作的一部分,这些画作的灵感来自吉罗1962年夏天与家人在爱琴海的旅行。这一系列的画作完全是内省的,没有任何描述性的东西——只有结构、节奏和色彩本身就能唤起忒修斯、阿里阿德涅和牛头怪传说的不同阶段。在这幅作品中,画布上的红色画框形成了一个风格化的“窗口”,通过这个窗口,吉罗唤起了忒叙斯在他出生的岛上抒情的童年,以及他未来的海景。古典希腊神话继续作为一个重要的主题在吉罗的全部作品。

与此同时,我也在写《与毕加索一起的生活》(Life with Picasso),这是一段时期的回忆录,与迷宫、人身牛头怪(Minotaur)和阿丽亚娜(Ariane)的神话有着惊人的相似之处。她是我最熟悉的人,1943年和1944年,我曾与她在一些同名画作上签名。当她被忒修斯背叛时,阿丽亚娜的困境达到了高潮——他扬帆而去,把她遗弃在纳克索斯岛上。她强烈的绝望引起了狄俄尼索斯的关注。他被怜悯所感动,走到她身边,把他的爱赐给她,把她安置在星座之中,使她达到神化。酒神狄俄尼索斯一直是我最喜爱的神,与其说是因为他与葡萄和葡萄酒的关系,不如说他是诗歌和戏剧非理性恍惚状态的黑暗发起者。

(线程,1962)

The Thread

Oil on canvas,

它主要是黑色和白色的线绳与阿里阿德涅的颜色,红色与橙色的音符。这种结合的强烈戏剧性在色彩上相当于故事开始走的更悲剧的道路。弗朗西斯·吉罗设想了一棵生命之树,这条线是阿里阿德涅给忒修斯的,是为了让这位英雄找到走出迷宫的路。据吉罗说:“……正是对生命本身及其规律的认识,才给了忒修斯线索……线索是要知道……知道树木生长的规律,就等于知道迷宫的曲径……”迷宫的中心难题现在被揭示了:它是自我认识的过程。

我的迷宫系列以一扇海景窗开始(1962年),仿佛这个传说源自凝视地中海,想象忒修斯在特雷泽尼的童年和阿里安在克里特岛的童年。

在20世纪60年代,我经常呆在雅典,租了一艘纵帆船,绕着基克拉底群岛航行,并与克劳德和帕洛马一起在克里特岛的赫拉克利昂抛锚。岛上居民的芳香、风味、善良和慷慨,增强了我对希腊有形和无形方面的偏好。粉红色的修道院、教堂和拜占庭宫殿的遗迹,连同它们所有的魅力,都无法与米诺斯、迈锡尼的多利克或爱奥尼亚的废墟相媲美。正如法国诗人皮埃尔·雷瓦尔迪(Pierre Revardy)早些时候为抑制我的热情而对我说的那样,尽管它们看起来像一个几乎没有牙齿的老大娘的下巴,但它们给其他一切都蒙上了阴影。但没有人能在这件事上影响我,我继续把这件早已过去的事想象成我工作的灵感源泉。Delphica (1965), Cry of Orestes (1967), Electra (1967), Eros, the Angel of Imbecility(1967)等许多作品都证明了这一点。

(代尔费卡,1965)

Delphica

Oil on canvas,

这是60年代吉罗作品从更多的神话色彩到处理自然生物周期和人类历史周期之间差异的演变过程中一个关键的画面。1969年10月,吉罗博士访问南加州时遇到了乔纳斯·索尔克博士,在此之前几年,他就开始探索这个主题。

我想知道 这种与神话的亲密接触是不是一种不值得的逃避现实的形式,尤其是因为我遵循禅宗传统的教导,想要参与当下对未来的阐述。另一方面,现在只是一堵分隔墙,把过去和未来隔开。正如希腊人所说,永远不要把一颗钉子从你的墙上拔出来。你另一边的邻居可能正在用它突出的尖端作为他帽子的挂钩。所以,在1965年之后,我的神话作品充分利用了这面墙,创造出了与我生命中最爱的人长得很像的神和女神。我不再寻求早年那种亲密的现实主义,而是把它们放进一个巨大隐喻中依然鲜活的琥珀中,把它们理想化。

(达芙妮,1991)

Daphne

Oil on canvas,

在这幅布面油画中,吉罗暗示了达芙妮为了躲避阿波罗的进攻而变成一棵桂树的那一刻的精神。她的腿变成根的三角关系反映出她的手臂像树枝一样伸展。阿波罗的追求只有在背景中出现一道金色的光芒和她左臂上一缕微弱的阳光时才被唤起。

一次 又一次,我追寻着希腊神话中的乌托邦。它让我用一些快乐来面对内心的焦虑。历史给我们上了一课,但是传说滋养了这个物种。它们超越一切,揭示最原始的真理,唯一永恒的真理。除了做什么,它们还帮助我们发现我们是谁。

九,讽刺

我喜欢 讽刺,但我更倾向于取笑别人的缺点,而不是从自我批评中看到幽默。在我年轻的时候,一种天生的用手拿着铅笔或文字嘲笑别人的倾向是如此强烈,以至于它阻碍了我,而不是起到积极的作用。厌倦了漫画,当我开始认真画画时,我决定选择讽刺的微妙之处,而不是讽刺的恶毒。

反讽的隐晦性、间断性和隐蔽性让我很开心。首先,反讽并不明显,需要一点智慧去感受它的很小的痕迹并做出反应。其次,由于绘画已经是一种神秘的语言,反讽是另一种编码意义,可以添加到已经难以破译的符号。由于我第一次尝试油画几乎是在纳粹占领法国的时候,我想我的同胞们会很容易理解我的批判立场和嘲笑,因为在这些画中,我的主题乍一看是无害的。

(院子里的鸡,1944)

The Chicken Yard

Oil on canvas,

例如,院子里的鸡(1944),一个女人穿着黑裙分发玉米、稀缺的即使是烘焙面包,一些鹅鹅步(引用)和一些母鸡(不幸的伴侣缺席盖尔语的公鸡,也许作为一个战俘或者是一个地下斗士)。在第二个平面上,有一些兔子在他们的围栏里。具有讽刺意味的是,巴黎的每个人都在阳台或厨房里养了一两只兔子。这些可爱的啮齿动物最初是作为食物供应的希望而被带进来的,它们成了每家每户的幸运符,人们不介意再勒紧腰带,以免这些可爱的小家伙饿死。因此,对这部作品的二度解读与贝当斯维希主义宣传的一个主要观点——回归土壤——是完全矛盾的。也许我们可以说,讽刺是无能为力的人对任何极权主义政权的报复。

(亚当强迫夏娃吃苹果之二,1946)

Adam Forcing Eve to Eat an Apple II

Pencil, crayon & ink on paper,

从1945年的速写本上,我更喜欢有几张图的一页。其中一个是一个和我长得很像的年轻女孩,和一个脑袋像铁一样重的壮汉在一起,她显得很不舒服。当然,这是对我与毕加索关系的评论。在另一个例子中,我在印度水墨画《亚当强迫夏娃吃苹果II》(1946年)中显得不是特别满足。当然,画中的亚当和巴勃罗·毕加索很像,他想要统治我的生活,就像我还是个孩子一样。

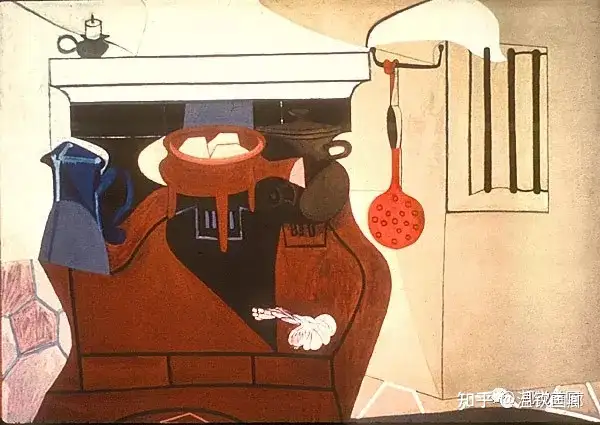

从静物中可能存在的琐碎性出发,我充分发挥了自己的幽默感,将厨房系列的画布反诗意的转向。在陶器(1951年)中,普罗旺斯的瓷砖和装饰没有成功地使唯一的窗户变得更有吸引力,因为它没有打开面对风景。黑色垂直保护格栅让人想起监狱的铁栏杆。传达的信息很清楚:厨房是一个女人被囚禁社交空间的地方。对我来说,这只是一个比喻和一篇宣传文章,因为实际上没有人需要我平庸的烹饪技能。

(陶器,1951)

The Earthenware

Oil on board,

1949年,·弗朗西斯·吉罗与路易丝·莱里斯画廊(当时由丹妮尔-亨利·卡内勒[Daniel-Henri Kahnweiler]执导)签订了一份合同。1952年4月,她在那里举办了第一次个人画展。被称为“厨房系列”的作品是为这次重要的展览做准备的。她描绘了在瓦劳瑞斯的家里熟悉的物品——土豆的陶器、壁炉、过滤器、蒜瓣——都具有讽刺意味的张力。她和毕加索之间的关系变得令人无法忍受,令人难以忍受——这一点从监狱窗户上的铁栏就可以看出来。随着他的脾气越来越不稳定,常常令人不快和自相矛盾,吉罗发现她对艺术的热情和对孩子们的热爱增强了她的力量。陶不暖,炉不暖;橙色的过滤器像一个静止的钟摆悬挂着。即使是一支坚定的绿色蜡烛,在没有火焰的情况下也能提供关键的颜色。所有的元素,颜色,形式,甚至表面本身都反映了表面的沉闷。然而,正是这次展览获得了评论界和艺术界的一致好评,进一步拓宽了吉罗的视野。也是这个“厨房系列”的展览促使法国政府的文化部长们第一次购买吉罗的作品作为永久收藏。

不久 ,我对世界的看法就开阔了。我变得不那么内向;像《伊索寓言》一样,我以动物的形式来表达我的讽刺。在我的许多作品中,猴子和他的模仿,鹦鹉和他反复无常的宣言,猫头鹰和它所谓的智慧,混合了现在发生的事情和神话般的过去,以及对人类困境的深切焦虑。从整体上看,20世纪60年代充满了动荡和不乐观。在这十年里,我想重新审视我的目标。在伦敦和美国的大部分时间帮助我做到了这一点。

(魔法游戏,1978)

Magic Games

Oil on canvas,

这个标题,提供了一个线索,以绘画的内容,这是故意模棱两可。人们可能首先想到的是静物,因为就在中心的左边,白色边缘的黑色形状有点像一个风格化的花瓶,里面盛着花。然而它们看起来更像球体而不是花朵。在右边,在这些形状的后面,出现了一个多颜色的植物状的形状。但这些只是游戏的线索,因为事情并不是它们看起来的那样。根据吉罗的说法,花瓶并不是真的花瓶,而是魔术师的礼帽(从上面看),它的花朵就像魔术师帽子里变出来的魔术。所有的元素都是从他的魔术丝巾,鸽子或白兔。她不想让它太过字面化,而是让它更像是一个与颜色相关的平面和形状的集合,一个从形体中溢出来的丰饶的聚宝盆。箭头将眼睛指向一个或另一个区域,模仿魔术师在用另一只手表演魔术时用一只手转移视线的动作。就像一场魔术游戏,你注意到的并不是真正存在的东西。

在20世纪 70年代,我自己的幽默感变得更加有趣,就像在《魔法游戏》(1978)中所看到的那样。这幅画指的是一种魔术,各种各样的物体似乎都从高帽子里蹦出来,而指向不同方向的箭头分散了观众对魔法骰子的注意力。在整个80年代,通过增强对人物的自由解读,我的情绪倾向于直接讽刺。

使用反讽的有趣之处在于,它通过意识的转移揭示了一种新的意义,揭示了视觉刻板印象的敏锐性,以及仅仅因为熟悉而被接受的形状之间的相互作用。艺术家应该总是想象出意想不到的方式来组合元素,让观众重新发现世界,从而加强他的思维过程,他的创造力和他的行动领域。

十,标志与符号

具象艺术并不一定暗指自然主义、现实主义或传统的表现。心理几何对象可以用列奥纳多·达·芬奇的一句话来描述:“世界以数字的形式呈现在我们面前。”

“非正式艺术”一词的意思是无形式的绘画,并不像一些人可能认为的那样,涵盖了非具象艺术的全部领域。例如,它不适用于精神对象、象征、符号或书法以及它的词汇的其他部分。

对于我自己来说,如果我的艺术永远不能被认为是非正式的,我有一种走私者的本能,驱使我不去尊重抽象艺术和抽象艺术之间的理论界限。

尽管如此,构成的结构律并没有任何象征意义。当我为观众使用可识别的符号时,我主要是为了使交流和理解更容易。其目的不是为了增加叙述、描述或表现,而是为了使对话戏剧化和生动。我希望观众能够识别,以便能够理解。绘画不是一个购物袋,公众可以在里面放下自己的愤怒、欲望和其他不想要的情绪。这是一个寓言。它是一种象征性的交流,不仅针对感官和情感,而且以一种全球性的方式,针对灵魂、精神和整个人类。画布上存在着精神对象或象征性、象征性的物体,作为线索帮助公众(扮演业余侦探的角色)解读艺术家的思想。

(鹰,1943)

The Hawk

Oil on canvas,

弗朗西斯·吉罗在她的学生时代——纳粹占领巴黎的年代——所画的这幅画,通过赋予这幅静物的象征性特征,表达了那个时代的紧张气氛。由于标本制作者的技艺,鹰,这一种猛禽,不再具有攻击性。在远处,我们看到十字架和坟墓,表明巴黎现在是战争期间的墓地。窗户是锁着的,情况也是如此。然而,象征着法国民族的埃菲尔铁塔却在这片土地上凯旋而起。吉罗有意识地对打各种垂直、水平、有力的对角线,以表达当时的冲突。

我喜欢 在非形象化的结构中,一些小的外胚层四处游荡,以逗乐心灵,例如在米罗的图画中。我想知道为什么马蒂斯和毕加索总是固执地认为在他们的作品中找不到任何符号,而同意他们使用符号,如果不是为了引起公众的注意,为什么会这样?或许,出生于19世纪的他们想要拒绝古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau)和奥迪隆·雷登(Odilon Redon)所使用的象征主义,因为在世纪之交,这种象征主义很流行。他们脱离了它,变得更加激进。他们对原始主义和部落艺术的兴趣是一种放大图像魔力和恢复图标神圣性的方式。

在《鹰》(1943)中,战争是一个显而易见的主题。一只标本化的猛禽(讽刺的是,纳粹军队的进逼正开始受到遏制)占据了一扇窗户前的空间,窗外的巴黎景色看起来就像一个大墓地。埃菲尔铁塔比猎鹰翼尖还要高。右下角的一些刀,就像开着的盒子里的手术器械,提醒着人们残忍和折磨。

(自由,1952)

Freedom

Oil on canvas,

《自由》 (1952)几乎是一份宣言,一种关于亲子关系的新概念。一个小男孩在黑板上用粉笔写着“自由”两个字,而一个小女孩在玩火柴。蜷缩在第二层面上,这位母亲追寻着自己的思路,似乎一点也不关心他们的活动。

(连贯,1967)

Continuity

Oil on canvas,

构建、破坏和重建的循环是这幅油画的重点,这幅油画来自后来一系列以希腊为主题的画作。把她的画布比作面具,弗朗西斯·吉罗觉得一幅画隐藏了个人,却揭示了较原型的更大真相。此外,即使是最主观的绘画也不是对某一特定真理的反映,而是对整个启示过程的一种可见的象形文字。这是一个黑暗的,没有手臂的男性形象,一个没有身体的女性的存在和倒在他们之间的头。吉罗强化了这种循环,引起观众的眼睛,通过颜色、结构和形式,遍历这幅画在循环运动,不同的音调在人行道上暗示生命的复杂性通过唤起小丑服装,感情色彩的红色天空显然增加了戏剧的场景。

20世纪 60年代的油画——被奉为古希腊的圣物——常常是对人类文明的时间循环的沉思,这种文明循环在食物链中重新上演,动物在食物链中相互依赖,在食物链中,一个小的捕食者转而成为一个更大的动物的猎物。就像现在可以被看作是Kairouan(突尼斯)大清真寺的一部分的柱子最初是为了庆祝阿波罗而在Delos竖立的一样,如今老鹰会扑向蛇或蜥蜴。时间的车轮无情地转动着,剩下的只是被肆意破坏的雕像和倒下的众神的头颅,在这片被遗忘的土地上,它们看起来就像一大堆石头。

(太阳的象征,1980)

Sun Emblem

Acrylic on canvas,

这幅作品的灵感来自1962年的一幅帆布油画,它读起来就像古代坟墓艺术,只有一个多余的、象征性的词汇,即灿烂炽热的太阳、凉爽宁静的水和茂盛的植被。它的意思是唤起而不是描述,这种互动的景观被广泛的框架边缘——典型的吉罗结构装置——悬挂在实际环境中,并与之协调。

在20世纪 80年代,我直接在地板上用扫帚和大滚筒那么大的刷子作画(没有担架杆)。这是我最具象征意义的时期,很多照片都带有这个标题和一个限定符。这些作品都是在简单的长方形棉布的两侧不涂底漆或石膏的情况下完成的,通常比我其他的作品都要大。我最后一幅浮画是1986年的。之后,我的作品再一次变得更加直接的形象化,不再那么具有象征意义。

(回到太阳之家,1995)

Return to the House of the Sun

Oil on canvas,

十一,想象力的乱语和困惑

现代战争 造成数以百万计的人死亡、残废、囚犯和灾难性的破坏,也留下了一大批流离失所的人。一旦切断,与原产地的原始链接可能无法恢复。如果一个人找不到稳妥理由留在一个发生了剧烈痛苦的地方,即使存在物质上的可能,他或她也会像永远在不确定的状态中漂流。同样,发展中国家人口的不断增加,以及使穷国更穷而富国更富的经济,使许多贫困人口寻找难以捉摸的黄金国,离开了他们本属于的出生地,但在那里他们已无法生存。

游牧是一种与生存必需品有关的条件,在半沙漠国家一直存在并继续存在。但自工业革命以来,大城市的诱惑在城市边缘创造了悲惨的贫民窟,那里的生活条件难以维持。当然,也有一种诗意的漫游,一种驱使一些人超越传统边界的漫游欲望。他们认为人生是一次存在的旅程,或者是一次初始的探索,没有圣地的十字军东征,或者是目的地不如旅程本身重要的朝圣之旅。保罗·高更在这件事上指明了方向,他相信一个失落的天堂就在我们身后。为了重新获得真理和我们起源的简单性,有必要分享人类社会的信仰和习惯,这些信仰和习惯仍然存在于与自然的象征性联盟中。

(露天市场,1956)

Entering The Souk

Oil on canvas,

弗朗西斯·吉罗表现了在1956年突尼斯之旅的户外场景,充满了粉红色的灯光和熙熙攘攘的活动,因为它暗示了突尼斯一个典型的市场。尽管吉洛每天都受到波西米亚色彩和大气光线的启发,但她在旅途中只画了一些小的黑白素描。这个系列的油画实际上是她回到巴黎工作室时凭记忆画的。

在我年轻 的时候,我被回到田园诗般的黄金时代的乌托邦式的渴望迷住了。我想把自己从我所出生的知识资产阶级的理性约束中解放出来,通过探索不那么为人所知的道路来挣脱束缚,沉浸在异国文化的原始渴望中。在这方面,黑色非洲的部落面具和雕塑没有像典型的太平洋岛屿上的航海者那样让我着迷。最重要的是,我被马格里班国家的穆斯林文化所吸引,他们将异国风情与优雅的建筑和抽象的阿拉伯书法之美结合起来。

1956年春天,我去突尼斯旅行时,最让我感动的是发现柏柏尔游牧民族的生活方式与其他定居的阿拉伯人相比有多么独特。都对他们很特别:他们穿着的方式,他们的风俗和永久的流动从北到南,在季节性农作物小麦、水果、葡萄、橄榄和日期,他们不喜欢持有纸币,所以在富裕时期,他们购买了传统的金银首饰,这些首饰是在露天市场上按重量购买的,供妇女佩戴,然后根据需要一个一个地出售。

他们没有穿凉鞋,也没有抱着婴儿,仿佛光着脚与泥土的接触赋予了他们特鲁里亚人的能量。两面墙之间的任何凹处都可以直接成为地面上的临时住所。我的作品《露天市场》(1956)描绘的是柏柏尔人的曲线造型,与穆斯林的雕像造型形成对比,尤其是穿着白色罩袍的妇女。游牧民族无处不在的无处不在,总是在迁徙。

(坐在海边的流浪者,1990-91)

Wanderer Sitting by the Sea

Oil on canvas,

随着 时间的推移,我经常根据记忆描绘出我在海上飘忽不定的航行经历。有几次访问印度的机会后,我再次对那些我称之为“风之游牧民族”的人产生了深切的同情,他们协调有序的动作让他们看起来像是在滑翔,而不是穿行于风景之中。他们天生的超然似乎源于对万物无常的直觉接受。

1989年1月1日,在随后的几年里,直到1977年,流浪的概念在我的脑海中变得清晰起来,那是一个孤独的流浪汉形象,他毫无乐趣地穿梭在非常荒凉的地方。他紧凑、几乎没有形状的身体,他的侧面被一顶可能也是鸟嘴的宽边帽子遮住,给人一种模棱两可的感觉。他到处都是外国人,不知道该往哪个方向去找泉水解渴。在一种平静的绝望中,一切都已耗尽,他在海边的一块岩石上沉思。没有船在视线中,但最具讽刺意味的是,他戴着一顶折叠纸帽子,就像孩子们坐在海边玩玩具船一样(1990年至1991年)。

(复兴,1992)

Renewal

Oil on canvas,

这部作品的灵感来自弗朗西斯·吉罗1991年春天回到法国南部的旅程,以及她青少年时期朗格多克的风景。虽然在20世纪60年代早期的作品中,充满激情的朱红色有了戏剧性的再现,但在这个循环中,它斑驳的表面唤起了作品中“寂静”的感觉——在通往远方充满希望的风景的旅途中创造了一种呼吸空间。一路走来的是早期的色彩和结构装置,现在融入了一种全新的、甚至更加自信的构图风格。

这种 人类困境的体现比我以前敢于表达的更多的是悲伤和焦虑。它从一幅油画延续到另一幅,也出现在1993年的《印度漫游者》系列水墨画中。人物在动画空间中的相对比例变得越来越小;它们走路时似乎会收缩,最后变得非常小。

(撒满的组织力量,1994)

The Organizing Power of the Shaman

Oil on canvas,

男人 有时会有女人相伴,小巫见大巫,她们也必须在一个越来越抽象的宇宙空间里奋力拼搏。在一些图片中,这些微小的生物完全消失了,或者像1994年的《地下通道》(Underground Passage)中那样,它们似乎已经准备好被洞穴张开的大嘴吞没,这意味着即将到来的死亡预兆。在我1994年的油画中,流浪者以一个戴着马头面具的萨满的形象重生,就像在《萨满的组织力量》(1994)中,巫师似乎是有益的存在。然而,当他站在混沌宇宙的顶端时,他的体型仍然很小。

在这一切之后,任何拟人化的存在似乎都彻底抛弃了我的画布,变成了简单的星尘。但谁也不知道——漫游者有不止一两个诀窍——他们可能来自沙漠的极度空虚,或者来自宇宙空间的空虚,成为未来的幻影,或者更好,成为新的现实。

十二,时间和空间

来自许多不同文化的艺术家已经找到了理智的或敏感的方式和手段来揭示深度或增加一种时间感的二维表面的一幅画。我想研究一下,在一幅画中,时间是如何变得有形的,而不需要借助连环漫画的连续画面,也不需要借助东方卷轴上历史或传奇事件的缓慢展开。

从理论上讲,不管一幅画的实际尺寸有多大,只要你看一眼,就能看到整幅画。第一种观点是全球性的,同时存在的,但这并不意味着这种快速的评价会耗尽作品的内容。为了在具象的作品中给人一种暂时的感觉,有可能将短暂的和持久的进行对比,就像我的静物《蓝色鸢尾和粉色贝壳》(1958)。在某一天,花开花落,而贝壳生长缓慢,是由固体材料制成的。

(梦想之镜,1970)

The Mirror of Dreams

Oil on canvas,

这条东方情调的河实际上是受莎士比亚《仲夏夜之梦》的启发。睡莲的大小被夸大,以加速透视,迫使构图按照吉罗托斯自己的规则前进和后退。在较为阴郁的月光色调中,充满活力的蓝色和红色裂缝与寓言的作用有关,并提供了稳定的结构。这是吉罗的意图,这篇文章似乎是合乎逻辑的,而实际上,它是相当不合逻辑的,呼应莎士比亚的故事。荷花和睡莲是象征性的。

从更广泛 的意义上说,所有的自然都在来回流动,夜晚与白天交替,太阳与云彩交替,风与季节交替。我喜欢基本力相互作用产生的现象。我喜欢看过程,水和火的战斗,风的冒犯、海洋和悬崖,所有宇宙影响带来转换,或快或慢,我喜欢冥想的潮汐在我自己的心灵,本身的一部分,这个连续体的回声。

《蓝色键中的循环空间》(1962),就像《桨声》(1962)(见主页)和《原点》(1963)一样,都是航海控制论的轨迹。1970年,《慵懒的河流》和《梦之镜》唤起的是平静的淡水,或是朦胧的白日梦在人的头脑中流动的意识。

(悬崖上的春天“黄和灰”,1988)

Spring on the Cliff (Yellow and Grey)

Oil on canvas,

对风景和海景的个人诠释是弗朗西斯·吉罗反复出现的主题。通常,它们的灵感来自于童年与家人一起度假的记忆,或者在空间的表现和组织中充满了哲学的潜流。在这幅作品中,吉罗主要在她的拉霍亚工作室以半色调作画,通过呼吁大众和冷漠来定义空间,传达出场景的精神,而不是强烈的色彩和传统的视角。哲学上,吉罗希望唤起四种元素的相互作用。潮汐和悬崖的形成——蓝色与灰色的对比,暗示着地球与水之间永恒的斗争。太阳漂浮在深蓝色的天空中,这种颜色经常被吉罗用来表示蓝色,因为它具有冷色调。风的最后一种无形而迷人的力量体现在峭壁的风化纹理和汹涌的蓝色海洋中。

1987年 ,《梦的真相》与我同年关注的其他问题截然不同,它的起源值得重述。1944年的一个早晨,我从梦中醒来,脑海中清晰地浮现出我的朋友吉纳维芙(Genevieve)站在岩壁前的原始画面,我立刻用印度墨水在一张小方纸上画了下来。它是如此的存在于我的灵魂中,以至于我相信从画到油的过程中不会有任何问题。令我大为沮丧的是,尽管我已十多次竭尽全力,但还是没有成功。这次冒险与其说是靠运气,不如说是靠勇气。她的五色变得太刺眼,太清晰,或者太鲜明,与我想象中的珍珠色调和乳白色黎明的气氛相去甚远。我不得不放手,全身心投入到其他项目中去,甚至忘记了这件事。

(梦的真相,1987)

The Truth of Dreams

Oil on canvas,

几十年 后的一个下午,当我在加州拍摄《赤壁》(1987)时(彩色主题页上有插图),我不由自主地产生了强烈的闪光,我知道我现在能够意识到1944年我不得不放弃的那幅肖像。确实,有些项目需要很长时间才能成熟,但是种子和果实之间的43年延迟是很不寻常的。当天晚上回到家,我找了一幅我保存下来的原始素描,作为一种未被充分利用的潜力的纪念,也作为我的局限性的一个发人深省的例子。

第二天早上,我仍然很有动力,从各种形状和大小的画布中挑选了一幅,我喜欢把它保存在我的工作室里。两天之内,我的视觉在画架上变成了一幅现实的画。我满怀热情地继续在其他维度上进行了三种变化,并对场景做了一些改动,但对整体感觉非常忠实。他们都在一周内圆满完成。我发现,让一个设计长时间地受欢迎,以至于它几乎被遗忘,突然之间,整个项目毫无理由地被重新唤醒,毫不费力地实现,这是一件很神秘的事情。

在西班牙语的cabala传统中,据说“眼听耳见”。作为一个规则,我从来没有想象过一个完整的脑海中的图像之前,我的图片,我会觉得无聊,如果我这样做。这就像一群野生蜜蜂在寻找一棵空心树时发出的嗡嗡声。它是一种强度,一种加速心跳的活力,一种上升到喉部的有机辉光,仿佛在提示声音。但是没有声音。这是一个很好的时间,选择一个特定大小的画布,从那些堆在一起等待。

无论是否在我的意志控制下,当我的抽象作品达到一定的完成阶段时,它们就具有了象征意义。在我的夜空中,飘忽不定的彗星(1998)引发了宇宙的混乱(1998)。它使我越来越远离个性化的情感,到达意识流动的核心。

(失控的彗星,1998)

Runaway Comet

Oil on canvas,

继续《漫游者》的主题,吉罗抽象地探索了这些不规则轨迹的宇宙领域,把这些恒星(通常是预言的)天体描绘成宇宙漫游者,描绘了它们自己在太阳系周围大胆的抛物线轨道。

不可阻挡 的是,所有的人类都经历着同样的轨迹,从我们眼花缭乱的眼睛第一次看到我们家庭、家庭或乡村周围的小世界,到在荷尔蒙和性冲动的驱使下,在正午达到顶峰。后来,能量变得更细,更精神化,直到我们承认自己只是一种音调的粒子,带着一些恐惧和一定程度的快乐,把我们引向不可避免的日食和无尽的恒星之夜的所有化身。

十三,纸本作品

艺术家 的创造力不在于想做什么或想做什么,而在于内在的必须存在和成为。如果一个人生来就有这样的天赋,那么锻炼身体就像呼吸一样重要和自然。形状和颜色的组合很早就出现在我们的手上,我们的心里,我们的头脑中。征服属于精神;它描述了在特定的时间和地点,什么值得注意,什么必须被表达并带到意识中。为此,必须有纪律、简化、选择和综合。

在我的油画中,不同的互补色调和强烈结构的相互作用形成了正式的构图,所有发挥作用的元素都被设计成一个有机整体,设计和意义在很大程度上取代了偶然性。为了使人信服,线性图必须显示能量和活力。我没有削尖我的铅笔来达到一个好的点,而是把它的尖端压平,以获得一个广泛和决定性的笔触。每条线,一旦画好,就不能擦掉;这是一种毫无悔意的平权行动,就像我之前用笔和墨水写的那样。水粉画则不同。我的思想围绕一个轴旋转,像螺旋一样旋转,所以形状不断变化,变得越来越椭圆。我用铅笔在我的水粉画像一个凹进去的针。在完成的作品中,线条被真正地切割,产生了类似蚀刻或浅浮雕的效果。

(粉色的面纱,1942)

The Pink Veil

Pencil and crayon on paper

(有三颗星的静物,1948)

Still Life with Three Stars

Pencil and gouache on paper

在这部作品中,作为一系列静物画的一部分,弗朗西斯·吉罗探索了从简单的形式中获得的形式和符号转换的多样性。圆形的樱桃,椭圆形的碗,圆形的象征着女性。刀的形状越有攻击性,三角形的形状就象征着男性。咖啡壶体现了住宅的建筑背景。他们一起在静物的表面上演了一出关于个人关系的小戏剧。这些古怪的红、白、蓝、白星星作为背景,不仅来自艺术家的想象,而且还来自吉罗和毕加索在老印刷大师路易斯·福特(Louis Fort)家中的golfejuan合住的第一个房间。吉罗记得,福特先生在他的天真的时候,曾努力用一种新颖的方式装饰房间。其中一个房间漆成了皇家蓝,点缀着白色,天花板上镶满了白色的星星,边上镶着红色的边,所有的家具都漆成了红色,上面镶着白色的星星。这种简单的静物是典型的吉罗结合了形式的想法,象征意义和自传体的参考。

(我和我的母亲,1949)

My Mother and Myself

Pencil and gouache on paper

(树与红月亮,1963)

Tree and Red Moon

India ink and gouache

(克莱瑞,1989)

Clariere

Monotype

在我的凹版 印刷和原始平版印刷中,由于这些媒体的本质,分析和故意的过程更加明显。然而,如果没有想象力和自发性,训练就什么都不是。这方面的工作,也与bravura有关,因为印刷油墨和油漆的执行速度非常快,一直存在于我的图纸,印度水墨画和水彩画。自20世纪80年代以来,这也渗透到我的单字中。意识的流动必须在此时此地以象征和符号的形式展现自己,就像内在自我的火山爆发一样,是视觉和灵魂的盛宴。

我相信一个艺术家需要很长时间才能变得年轻,意味着率真、平易近人,但不再害怕表现出精湛的技艺。

十四,原版印刷

“我是一个制作平版印刷的画家,而不是一个绘画的平版印刷师,这是非常不同的。当你制作彩色平版印刷时,你必须变得善于分析,因为在平版印刷中,问题大多是技术性的。我认为平版印刷作为我一直追求的主题和新事物之间的过渡是有趣的。” - - - ------弗朗西斯·吉罗

弗朗西斯·吉罗 认为,她的印刷作品是她创作的全部作品中不可或缺的一部分。吉罗第一次尝试版画是在1935年,当时14岁的她和家人朋友、法国后印象派艺术家雅克·伯德雷(Jacques Beurdeley)一起蚀刻版画。没有现存的。1946年,她从当时已退休的路易斯堡(Louis Fort)学会了aquatint蚀刻技术。路易斯堡曾是毕加索(Picasso)和出版商安布罗斯沃拉德(Ambrose Vollard)的印刷大师。只有少数艺术家的作品被印刷出来。

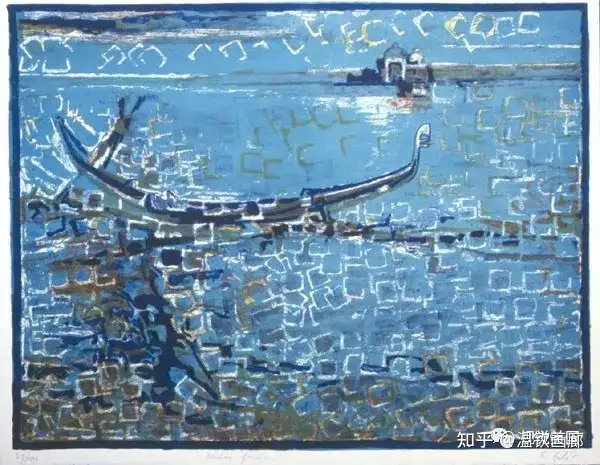

(威尼斯的贡多拉,1967)

Venetian Gondola

Color Lithograph,

威尼斯贡多拉仅用五种颜色就完成了,它需要调色师的经验、雕塑家的立体视觉和光刻大师的技术敏锐。为了让纸张本身发挥“光”的作用,模拟弗朗西斯·吉罗想要的闪光,她在锌板上创建了一个“chopmark”装置,通过使用阿拉伯树胶进行冗长的遮蔽过程。这五个板块的登记是至关重要的。一旦最初的绿松石颜色被铺在纸上,黄色墨水的印版就必须将绿松石的颜色部分转化为苔藓般的色调,而不能弄脏或混淆吉罗想要创造的那种闪烁的质感。第三版的红墨水呈现出微妙的暖色调,为远处的建筑增添了一抹光彩,由于其透明度,与前两种印刷颜色的结合使图像变得生动活泼。温暖的灰色被小心地引入,给雕塑的定义和微妙的阴影色调。最后一盘深蓝色划定区域的阴影和显示不同深度的泻湖黄昏通过编排所有的颜色和允许他们互相跳舞表面的纸,吉罗在概念上执行和高超的印刷创建绝技平版印刷,闪闪发光,好像从后面照亮。

(我的孩子们在布列塔尼之二,1094)

My Children in Brittany II

Color Lithograph

《我的孩子们在布列塔尼》是吉罗特的三个孩子克劳德、帕洛玛和奥雷里亚的一幅迷人的肖像,通过华丽的水洗、微妙的色调协调和吉罗特的标志性技术,使未印刷的纸张在构图中创造出深度和定义特殊的平面。

弗朗西斯·吉罗 总是特别注意原创作品的构成,她自己动手准备石头或盘子;监督油墨的混合,并监督印刷的所有阶段。她运用各种技术,包括平版蜡笔,象牙和水洗,以获得预期的效果。吉罗在她的印刷作品中面临的挑战是对所有元素的处理——盘子、各种技术、透明的颜色和“嵌套页”。这里所展示的作品样本充分体现了她在原创版画上的创造力,也呼应了之前讨论过的主题。

1995年,宾夕法尼亚大学维尔分校乌尔辛纳斯学院的菲利普和穆丽尔·伯曼艺术博物馆(Philip and Muriel Berman Museum of Art at Ursinus College)出版了吉罗原创版画《石头回声》(Stone Echoes)的目录。

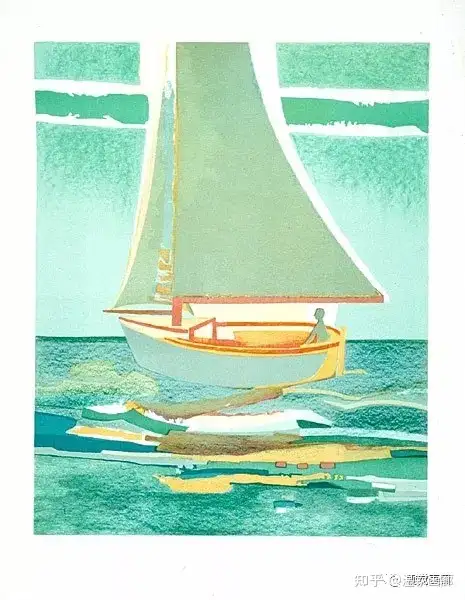

(独自远航,1991)

Sailing Alone

Color Lithograph

1991年,在巴黎的Mourlot, 弗朗西斯·吉罗创造了一个野心勃勃的彩色平版航海家单人纸牌游戏(独自航行),使用多达九种不同颜色的透明美丽地覆盖和交织通过多种水洗和平版蜡笔纹理的应用。这个原始的印刷在格式和概念上是不朽的。

(阳光下,1992)

In the Sun

Color Lithograph

和她的全部作品一样,弗朗西斯·吉罗越来越依赖色彩来创造结构,作为对传统透视手法的一种矫正。这在她90年代早期的一幅平版版画《在阳光下》中表现得最为生动,这是一幅完美的吉罗原创版画,色彩、维度、表面张力、热情与和谐,仅用八种颜色表现出来。它所有的能量和专业知识的结合Gilot带给她的版画,使她能够创建一个彩色平版印刷,一个中央黑色花瓶的红色郁金香仍然可以悬浮在飞机没有屈服于其彩色和结构性倾向与邻合并的背景。

(母亲河孩子在海滩,1959)

"Mother & Child at The Beach" (1959)Oil on Canvas

(穿缎衣的帕洛玛,1971)

"Paloma in Satin (Paloma sur Fond Satiné)" (1971)Color lithograph in two colors, edition of 50

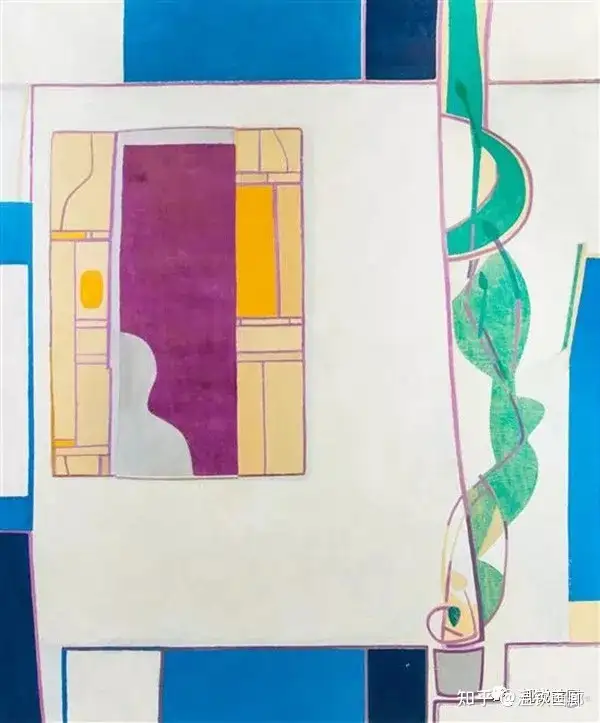

(地中海之窗,1981)

"Window on The Mediterranean" (1981)Oil on Canvas, signed and dated L/R

(童年之门,1981)

"The Door to Childhood" (1981)Oil on canvas, signed & dated L/R

2021年,吉洛一件描绘女儿帕洛玛的肖像在拍卖中以130万美元的价格售出。

很多艺术史家都认为吉洛和毕加索的恋情缩短了她的艺术生涯。因为吉洛离开毕加索后,毕加索告诉所有他认识的艺术代理人不准买吉洛的作品。吉洛自己也意识到,继续把她和毕加索联系在一起看待,“对她作为艺术家来说是有伤害的”。

2023年6月6日,法国画家,评论家和畅销书作家弗朗索瓦丝·吉洛在纽约曼哈顿去世,享年101岁。

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等