后印象派与印象派到底有什么区别?梵高、塞尚、高更不同点?

温钦画廊 / 2025-01-27

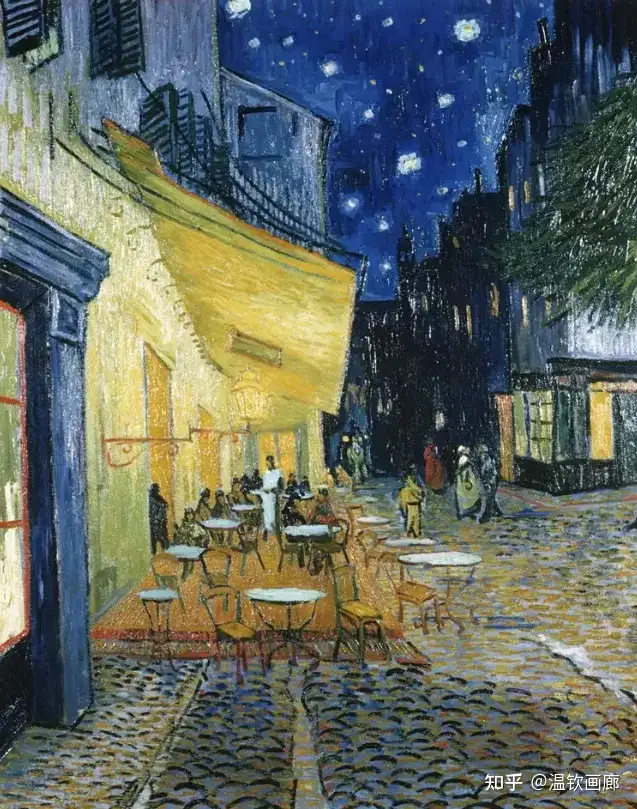

《夜间的露天咖啡座》 梵高 1889年9月 81x 65.5 cm 荷兰奥特罗市克罗勒·穆勒博物馆

首先,我们需要先来认识一个人——罗杰·弗莱,他是19世纪英国非常著名的艺术史学家、批评家。

1910-1912年间,他先后两次成功的在伦敦的格拉夫顿美术馆举办了“后印象派”展览 ,参展的画家包括马奈、塞尚、高更、梵高等画家。

除了马奈明显的印象派风格以外,其他画家的创作手法却与传统绘画大相径,这就意味着不能再以“印象派”来命名这次画展,所以弗莱干脆在印象派前面加了一个“后”字,以显示承继之意。

后印象派本身并没有一个特定的领导人,也没有统一的风格,它与印象派成立之初的轰轰烈烈和小团体截然不同,更像是几个画家的临时起义,而且每个人都有十足的个性。

以梵高、塞尚、高更为代表的后印象派刚开始都是印象派的追随者,他们其实是在此基础上进一步发展起来的。但印象派所主张的光影与色彩到了这里已经不再是主流,瞬间的捕捉自然形态的客观感受也变成了主观的创作。

《女人与白房间》 保罗·高更 1903年 水彩画 73.3 x 91.7 cm 美国波士顿美术馆藏

《吃土豆的人》文森特·梵高 1884年 布面油画 82cm × 114cm 荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆藏

梵高的早期作品,如《吃土豆的人》其色调灰暗,批判现实主义的意味也很浓厚。后面他受到了印象派色彩的影响,作品也开始变得鲜亮起来。

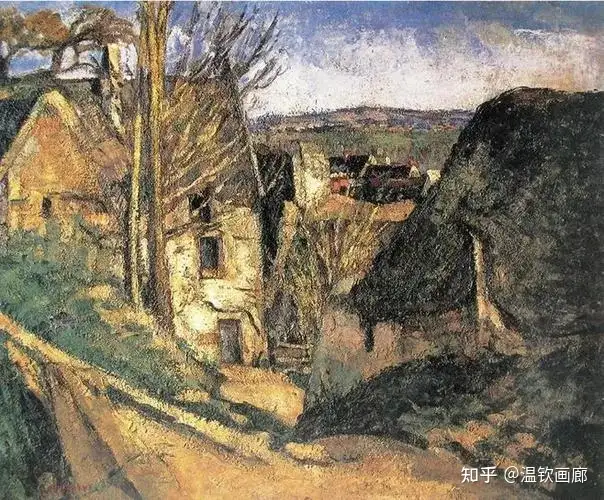

塞尚作为毕沙罗的学生,他早期的风景画都是印象派的风格,如《缢死者之屋》,充满了毕沙罗磅礴大气、色调浓厚的影子,大量的中间色调的衔接应用使画面层次过渡的极为自然。

高更在没有去塔希提岛之前,他的画作表现的极为“正常”。

但上述这几位在各自经历了生活的“磨难”之后,开始重新思考的人生,随之而来的便是对印象派的嫌弃。

《缢死者之屋》 保罗·塞尚 1728年 布面油画 50.5 x 67 cm 法国巴黎卢浮宫藏

简单来讲,可以把后印象派理解为几个印象派学徒的“背叛师门”。

在他们与师门决裂之后,便开始独立门户,然而每个人的风格都不一样,所以后印象派的画家们之间也有着很大的不同。

但有一点是共同的——那就是更加注重主观情感的表达,也就是展现自我,这与当时的社会发展是相吻合的。

了解西方绘画的人都知道,从早期的宗教题材到后面的贵族需求,再到后来关注于人民的现实主义。随着人民渴望自由的意识不断增强,从觉醒中醒来的人开始越来越在乎自我,画家自我情感的表达毅然成为主流,继而在绘画创作中的地位不断提高。

如我们熟知的梵高《向日葵》系列作品,那本来是为了迎接好友高更的到来而绘制的装饰画。这种浓烈的色调、酣畅的笔触所展现出来的作者对友情的憧憬是自我情感的释放。

梵高的作品哪怕到了他后期患病很严重的时候,他的个性表现依然是纯粹的,没有一丝改变,反而更为强烈。从梵高的作品中我们能够看出他不再像印象派那样去追求自然科学的光影,而是转向于表现自我认为的色彩,这虽然是不“科学的”,甚至是奔放且夸张的,但却给人一种敢于表现自我的酣畅淋漓的感觉。

如《麦田与柏树》、《星月夜》、《夜间咖啡馆》、《鸢尾花》等等作品,从这些作品中能够看到梵高的绘画中笔触的浮动和自由就如同他跳动的心脏和不稳定的情绪一般,他自己的全部都画进了作品里。

《麦田与柏树》文森特·梵高 1889年 布面油画 73 x 93.4 cm 美国纽约大都会博物馆藏

在西方绘画中,素描关系是千百年来所表现的重点,我们俗称的立体感是西画中的主要的特征。而后印象派的形成开始打破了这个传统,当然印象派已经开始不再注重这些了,但符合常理的透视表现还是有的。

而后印象派将这一切全部抛弃掉,无论是人物还是风景,我们看到的是一个平面的、甚至是不符合基本透视原理的作品。如塞尚后期的作品,作为严谨且传统的印象派大师毕沙罗的得意门生,他却选择了彻底颠覆印象派。

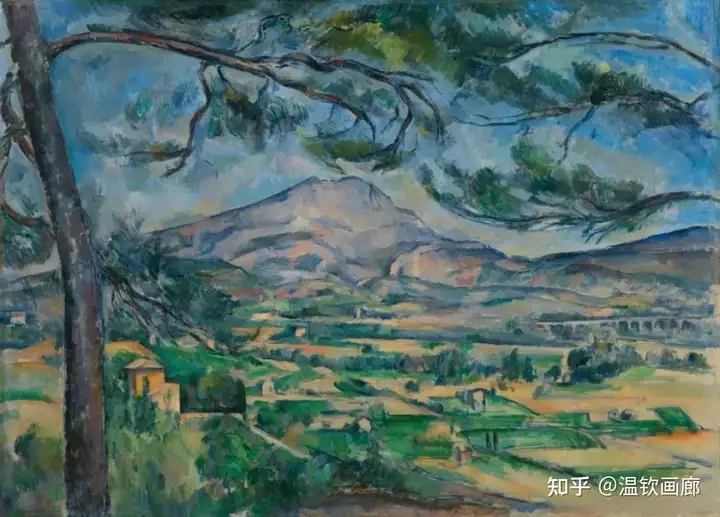

《圣维多克山》这幅作品风景画便是很好的诠释了塞尚的转变,画面中的主体物是山,山的真实形状和花草树木的本质造型扎扎实实的表现出来,色彩和笔触仿佛是飘在固有形体之上。作者是完全用主观的思考去表现它们。

《玩纸牌者》 保罗·塞尚 1893年 布面油画 184cm×131cm 法国巴黎奥赛博物馆藏

塞尚的作品《玩纸牌者》,首次向我们讲解了用色彩来表现造型的方法,画面中两个玩纸牌的男子用大块的笔触和色彩来表现体积感,左边的紫灰色和右边黄绿色衣服之间形成了鲜明的对比,橙色的桌布拉开了前景与背景的远近关系,也拉大了与人物的层次。

被誉为“现代绘画之父”的塞尚,认为一切物体都可以用方形、圆形、椭圆形来概况,他的画中多以这种简略的造型来体现。多点透视以及利用色彩来表达透视体积等这些新的绘画论点成为了后来的立体主义、野兽派等现代艺术形成的基础,为后来的艺术创作提供了不可或缺的土壤和思路。

《圣维多克山》 保罗·塞尚 1890年 布面油画 65cm×81cm 私人收藏

《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》 保罗·高更 1897年 布面油画139cm×375cm 美国波士顿博物馆藏

塔希提岛上的高更,作为半路出家的个性画家,他较之前两位更加自由,在他与原住民生活的日子里,直接抛弃了所有西方绘画的程式。《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》是人类终极思考问题,高更的色彩不像梵高那样鲜亮,也不像塞尚有如此成熟的艺术表现性。

他更像是初生的牛犊,亦或是像一个没有文字的原始人,只是想通过绘画来这表现自己的想法,但这难道不是绘画的本质吗?

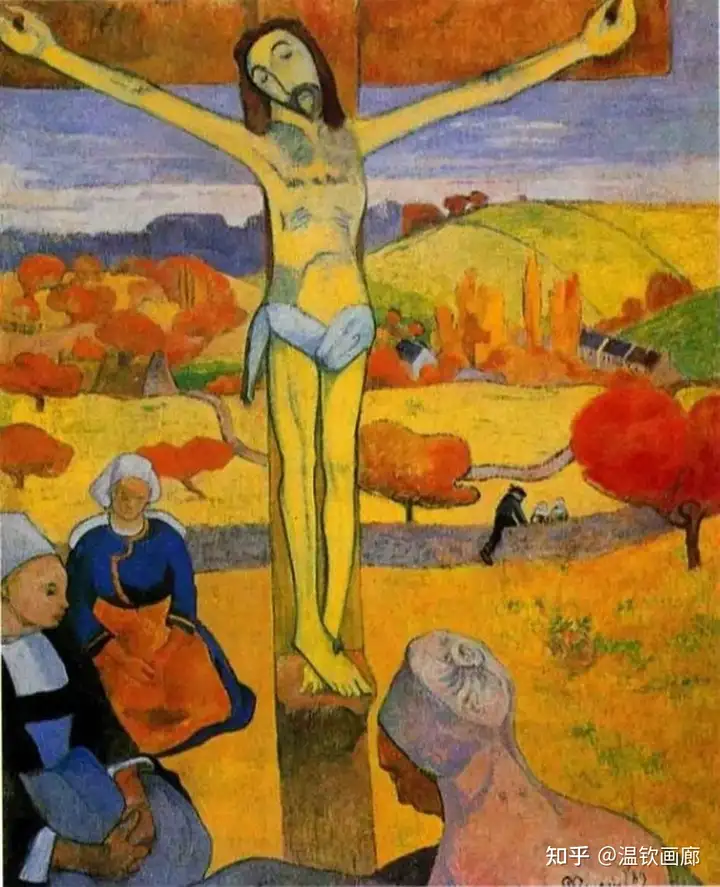

如高更的作品《黄色基督》,从来没有人这样去表现基督,看起来不是那么庄严,也没有对众生的怜悯,但基督的形象却深深的感动着每一个人。

在大面积的秋日黄色调的映衬下本来应该是明朗的,但前景确实几位愁苦的信徒,十字架上虚弱的基督与这一切形成了鲜明的对比,这种强烈的视觉冲击震撼着观者的心。

《黄色基督》 保罗·高更 1889年 布面油画92cm×73cm 美国纽约布法罗欧伯莱特—诺克斯美术画廊藏

后印象派本来就不是一个统一的表现形式,甚至也不是一个非常成熟的流派,因为它是代表自我,每个人都有一个自我,但自我一定不会重复,就像你不可能找到一个一模一样的人。

所以几位代表人物所呈现给我们的艺术表现形式也截然不同。

梵高一生都没有被人理解,但他的作品却仍然饱涵对生命的热爱,这也是我个人非常喜欢他的原因之一。

塞尚的创作之路也是崎岖坎坷,但他却勇于突破传统,毅然选择了一个全新的艺术形式,开辟了现代艺术创作形式的先河。

《虹膜(鸢尾花)》 梵高 1890年5月 92.7 cm x 73.9 cm 荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆藏

高更则完全不像是一个“艺术家”,他只是利用绘画来表现自我,而恰恰是这种表现,才让人们发现绘画的本质,绘画是原始的,就像你高兴了就会笑一样,这应该是每个人都会拥有的,高更是最纯粹的绘画。

印象派和后印象派所体现出来的是两个时期画家对于艺术的不同理解,也是整个社会发展进步中必然产生的改变。

这种崇尚自我表现的方式对于后来艺术创作形成了深远的影响,我们今天所能看到的几乎所有当代艺术表现形式,都基于此,个性与自我,情感与价值在后印象派中被剖析了出来,无比鲜活的展现给世人面前。

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等