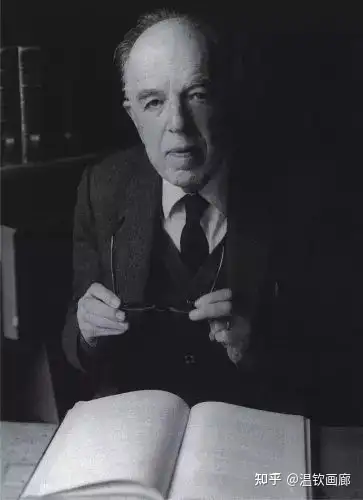

抽象艺术为何流行,艺术价值何在? 贡布里希 / 2024-10-10

贡布里希

以下文字中“我”为贡布里希本人

《大西洋月刊》[Atlantic Monthly]的编辑约我写篇关于我们这个时代抽象艺术流行的稿子,我的第一反应是不安:

我在画家、评论家中都有一些朋友,他们真诚地相信这些抽象艺术实验。对他们来说,相信抽象艺术就是相信未来。他们会不会责怪我,说我帮助抽象艺术的敌人,帮助那种怠惰、屈从于惯性思维的力量,反对进步的脚步。我难道不该避开这么爆炸性的话题,写些有关过去的、很少伤害任何人感情的题目吗?

我有各种理由采取这种办法.因为我本来就不是一个真正的批评家:我对展览的了解非常少,因此对抽象艺术的经验也就有限。不过最后,恰是诱使我逃避这次约稿的欲望让我决定接受它。因为我怀疑自己对抽象艺术的疑虑是相当典型的,从而我的讨论足以超越个人经验。那种唯恐错投阵营的担心,在一定情况下也许会得到尊重,但在艺术中,正如我想说明的那样,这种担心可能是灾难性的。它会威胁到艺术,把艺术贬低到仅仅是(对某一阵营)忠诚的标志。只要有了这种标志,好坏就无所谓了,对了就行。

可在艺术中,唯有单独一件作品才有所谓。假如我们屈从这样一种观点,认为属于未来的艺术一定不能批评,那我们对艺术家就一点也帮不上了。

波洛克作品

波洛克作品就像所有好的笑话一样,这幅取自《笨拙》[Punch]的画自有其严肃甚至悲剧性的一面。因为要是我们把它看作拿艺术家多兰[Dolan]或者拿他的画商麦格劳[McGraw]开涮的一个玩笑,那就错失了这幅画的主旨。我想,真正的笑柄是我们这些艺术史家,我们搞出了这些庄重的术语,到处传播这样的信念:艺术家们“进入”某个时期,好像行星进入星群,按照某种神秘的、预先注定的轨迹旅行。

画中的那位画家待在自己的画室里,四周环绕着还未售出的、模仿蒙德里安风格的画,他不能自抑地进入了新的时期,或者说他认为自己不能自抑。他只是个工具,是感知“时代精神”的敏感的地震仪。多喝一瓶威士忌,他的形式宇宙可能就会改变。但是不论怎么说,想搞成这个样子的可不是他。多兰怎么做也无法改变历史之流,他和麦格劳画廊的老板都在这条河流中随波逐流,不由自主却并非没有希望。因为一股意外之潮或许就能载着他们奔向富足。是我夸大其词吗?当然是。我是故意夸大其词。但我认为自己只是夸大其词,并未无中生有。

有些保守的批评家认为,现代艺术的主要麻烦在于绘画变得太容易了,不过是泼洒颜料。可是对多兰的意识形态的真正异议可能是,处于他的情况下,要当一名艺术家真是太难了。

心理学上有个常识:没有比完全不受约束的自由更难忍受的东西了。在这自由的负担之上,再加上被人关注、谈论、记录的恐惧,你会发现,要立足于今天的艺术自由之中需要怎样坚韧的意志。

艺术家很少外露他们的坚韧,尽管有时候他们想让你相信他们很坚韧。想象一下多兰面对画布时的思想状态,他真的是面对存在主义者的噩梦,他要为自己的每一个决定、每一个行为负责,却没有任何常规可循,也没有任何预期目标可以为之奋斗,只除了要求他创造出一点儿完全不同而又能认出是他的东西就行。难怪他要放弃责任,他要寻找一种美学信条,以便把自己对作品的责任置于别处,置于个人本能或者集体无意识,置于时代精神或者阶级斗争。而他的公众,由于受我们这些艺术史家所训导,也学会了历史地思考,他们热切观察这只猫要往哪儿跳,并且准备好了给每一跳贴上“新运动”的标签,他们贴完了一个就等下一个。能让批评家震惊的时代一去不返了。把一只旧长筒袜蘸饱颜料,挂在下一个展览上,能期望的结果无非是你作为编织艺术[trickotage]的发明者被载入史册。

能投合人心吗?能投合人心多久?

问这种问题对于一位真正的艺术家来说是多么屈辱,而对于一个亚拿尼亚(Ananias,《圣经》里的撒谎者,受圣彼得指责而暴毙——译注)式的冒牌艺术家来说这又是多好的机会啊!

于克作品

于克作品30年前,正是沃尔特·帕赫[Walter Pach]把亚拿尼亚这一生动的称号用作一本书的题目。在那本书中,他痛斥艺术世界掌权者的胆怯,他们只图安稳,买下或委托制作庸俗的低劣作品,华而不实、空洞无物的画作——帕赫有杀伤力地举了一大串例子。

阿尔伯特·贝纳尔[Albert Besnard]受鼎鼎大名的巴黎市委托,为其市政厅绘制的《气象学》[Meteorology]就是这位批评家嘲笑的可怕画作的极好例子:他正确地认定,该画令人厌恶的原因是因为它一味地追求时尚。在帕赫看来,贝纳尔是个亚拿尼亚,因为他不是个勤奋踏实的学院艺术家,他是个滑头,从“现代艺术”中借了一些表面效果来遮掩自己的空虚无物,借来的效果包括背离理想美、展示狂放粗糙的笔触等。

贝纳尔已经被人遗忘了。但那位无所不在的抽象艺术家特雷布拉·德朗塞布[Trebla Dranseb]又怎样呢?他是创造了图125(请参见原著)的大师,如果能这么称呼他的话,这件东西你在以前的展览上肯定见过。我承认,他的东西看起来没有贝纳尔的东西那么令人不快,谢天谢地它没有贝纳尔笔下丑陋人体那做作的激情。但是没有谁比帕赫更清楚,仅仅避免这种廉价的感伤是不够的,他写道:“廉价的美学轻浮不足道。”当然,我提到的这位新亚拿尼亚无非是阿尔伯特·贝纳尔名字的倒写,他的“作品”则是贝纳尔画作背景的一块局部,关系颠倒过来而已。

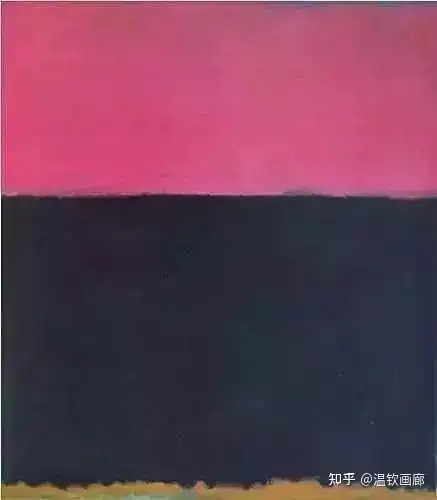

罗斯科作品

罗斯科作品我知道,我又夸大其词了。但我夸大了多少?

去年出了一套漂亮的书,题为《艺术与科学中的新风景》[The New Landscape in Art and Science],由乔治·凯派什[Georgy Kepes]编,剑桥的麻省理工学院出资赞助。供稿艺术家和赞助人的名单引人注目。在它光洁昂贵的书页间我们看到安德烈·马松一幅画的复制图片,其黑白效果看起来与我(列举)的特雷布拉·德朗塞布有着惊人的相似。图片下面有画家本人写于1953年的话:……对我来说,与主流趣味相悖,是最有价值的东西……凡是被我们生活的社会所嘲弄、蔑视和不能理解的,都是未来的希望…… 这些观点也许很了不起,但是看到这儿,在这一上下文中,它们依旧显得有些愚蠢。认真说起来,这样的话实际在说,新风景——它们事实上迎合了主流趣味——必须被否定,而被此书开明的赞助者、市侩[philistinism]、平民和俗人所嘲弄的那些艺术,才有希望和前途。这个前途我希望我们此生不要看到。被笼统地叫做“现代艺术”的东西的确是开始于反抗灵魂中的欺骗,或对虚假价值的激烈反叛。

新的赞助人阶级突然得到意外之财,开始讲排场,用廉价的庸俗窒息我们的城市和画室,感伤主义垃圾被当成伟大的艺术。这让真正的艺术家伤心,他们面对着公众的忽视和嘲笑,继续自己孤独而冒险的道路。这些至少就是现代运动被珍视的传奇,这传奇中有充足的历史事实元素,足以平息现代主义运动烈士墓前的批评之声。

或许,没有人比安德烈·马尔罗更生动地描述过这一近乎是宗教克制的因素,这种对于成功的诱惑的骄傲抵抗,这一抵抗使现代主义艺术运动变成社会中的一股道德力量。难怪这场运动带着真正的乡愁回顾起那些纯正而受迫害的岁月,并愿意想象自己仍然在坟墓之中。危险的只是,这种矫饰也许会变成新的灵魂欺骗。

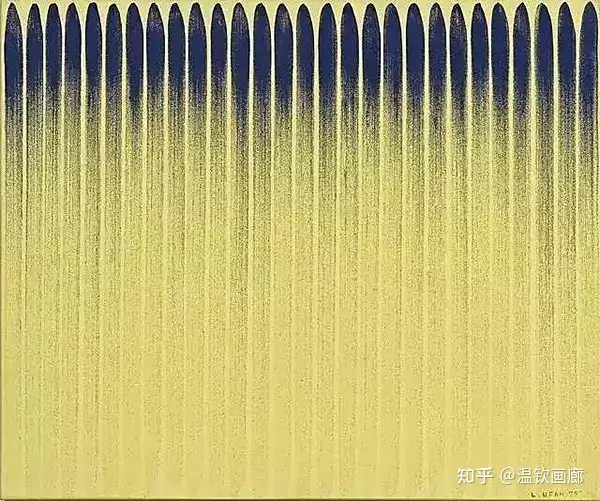

李禹焕作品

李禹焕作品确实存在更紧迫的危险。这危险就在于,艺术时尚中否定规则的力量日渐增强。在这个大众教育时代出现如此情况并不令人惊奇,毕竟,一切教育都开始于“不要/不能”。 要是不想在公共场合丢面子,我们首先得学会应陔回避什么。就行为教养来说这是天经地义,可是就艺术来说它却导向不假思索地接受禁忌。这些时尚的“不要”掌握起来是如此容易。任何人都能毫不费力地学会一幅画必须不能画得像“照片”,也不能“有情节”,甚至不能让人马上感到甜美。画一幅德朗塞布那样的画总是保险的。把你家墙上描绘漂亮女子的、泄露底细的版画摘下来吧,美女相片太俗了,给你的房间换一张抽象画,就等于宣布自己和正确的事情站在一边,和未来站在一边,和那张抽象画的不管什么意义站在一边。要是你还没有喜欢上它,可能是你自己的错,毕竟,只要足够努力,只要在艰苦道路的尽头有增强自尊的希望等着回报,还有什么是不能让自己努力喜欢的?当然这样的情况也有光明的一面。在艺术已失去了那么多用处的社会里,让艺术保有“标志”功能可能也值了。毕竟它不是坏阵营的标志。经验表明挂着这类抽象画的房问可能会引发和鼓励最刺激的谈话,最少受偏见和偏执的左右。它将鼓励人们探索、实验、容忍不循规蹈矩者的观点,这些可能是安德烈·马松最想表达的,也是西方世界最珍贵的传统。因此,只要极右和极左两派都攻击抽象艺术,视其具有毁坏性,人们就几乎都会骄傲地站在抽象艺术一边。可是我们按这种19世纪的政治思想来给世界分类还要持续多久?我们把知识生活“极端化”为“进步的”和“反动的”、“左倾的”和“右倾的”,这样还要持续多久? 这些术语和观念,说到底,不是自然产生的。它们一度从法国大革命的希望与梦想中获得了自身的含义,那时各党派开始在从“右”到“左”的政治范围内给自己排位,一边是代表过去,一边则代表未来。可是一旦我们停止相信历史进步的无情脚步,一旦我们拒绝把自己想象为在历史的洪流里随波逐流,我们就发现,在尚未测绘的时间海洋上,正是我们自己要为自己的航向负责。要是我们选择德朗塞布,他没准就成了我们的未来。但是我们难道不能做出更好的选择吗?在生活的各个方面,过于简单化地看待历史和人类命定目标的观点最近让位给了朴素的经验主义。这对艺术应当是个福音。在批评艺术中的某些方面时害怕被人发现自己投错了阵营,这已给理性讨论带来伤害太久了。

说来像悖论,上述害怕和担心已经威胁到西方传统中最重要的东西——现代艺术本意要加以保护的东西——实验精神。 这个断言也许要略做说明。在科学领域,我们所谈的“实验”是指一些定义明确、范围清楚的事物。这种实验是用于证实或反驳某个有关自然性质的科学理论。就进步最恰当的本意而言,这样的科学实验有助于科学进步,哪怕其结果仅仅是更大、更好的汽车、炸弹或者空间飞船。当然,要紧的是,对于实验的成功与否,存在可以判断的公共标准。“探索”、“实验”这样的词在艺术中仅仅是一些模模糊糊带有优越感的词,假如它们的目的是为了欺诈性地给画室套上科学实验室的光环,那我们就得追究一下成功和失败的标准。显然,这种标准无法像在科学中那样明确,同样明显,一次艺术实验的“成功”不能等同于公众的喝彩。可是除了把理论付诸实验,尽可能理性地加以探讨,检验理论能否解释得通,我看不出还有什么办法能讨论艺术的“理论”,评估它们的价值。

斯特拉作品

斯特拉作品正是在这儿,抽象或者说非具象艺术提供了最明显的实例。抽象艺术实验所依据的理论远比一般认为的要老。将近90年前,英国批评家菲利普·吉尔伯特·哈默尔顿[Philip Gilbert Hamerton]注意到一种奇怪的艺术倾向正在巴黎的极端古典派中获得影响。“他们开始对以任何方式依赖主题的艺术表示轻视……”这种主题,哈默尔顿在1867年报道说,就像法国报纸作为添头送给订户的免费书,被人们看作低廉的无关之物。他们认为,绘画像报纸一样,应当提供自己的而不是别人的什么货。他们觉得,属于绘画的特殊的货就是视觉的曲调与和声,它是一种视觉音乐,含义和叙述与用耳朵听的音乐一样丰富,此外别无他物……在画一位女子时,画家对女子个人并未有丝毫兴趣,对画家来说,这女子不过是些美的、随机安排的形体,不具人格的和声和曲调,用来看而不是用来听的和谐音乐。对许多读者来说,人的心智似乎永远不可能达到这一状态,以至于可以生活在艺术抽象的圣殿深处,只把外部世界看作可见的形态。以上所述并非夸大之语,它们确实是真实的,是现代人的真实写照。哈默尔顿显然一直保持着对这股艺术新潮的兴趣,因为差不多30年后,他又在《风景画中的想象》[Imagination in Landscape Painting]中描述了这样一种心智的状态:能够从风景甚至颜料的偶然组合中感知色彩和形式之间最微妙的关系,就像透纳[Turner]让三个孩子用水彩乱涂乱画,直到适当一刻他突然叫停。这些研究和练习或许很容易被谴责为胡闹,甚至背弃自然,但这样的方式肯定不是对艺术的背弃,因为或许有一种不带含义的色彩音乐,它由想象发明出来,就像不带含义的有声音乐,或者至少说,其含义除用自身的语言外,不可能借助其他语言来表达。读着这位一半被人遗忘的维多利亚时代批评家的话,我们很惊奇“抽象”艺术的实验没有在当时就展开,而是拖延到20世纪的第一个十年才开始。这些实验的实施当然是对的,由于这些实验的现代运动精神,艺术家才敢于以比他们的维多利亚前辈更大胆的精神,探索形和色的潜力。但是我们怎么来决定哪些实验是成功的,哪些是失败的?

克莱因作品

克莱因作品正是在这样一个具体的案例中,“进步教”对于艺术进步的危险才最容易展现。哈默尔顿称为“艺术抽象的圣殿深处”的地方已被大批崇拜者挤满,被鼓动者煽动,朝着教派的偶像五体投地。但是有句德国老话说“虔诚的图像常常是糟糕的画”。这些受艺术附带物的吸引而产生的兴趣,与对艺术主题的兴趣同样是对艺术本身的背离。这就使得我们很难从理性的角度讨论抽象艺术的实验到底成不成功。

对我来说,似乎确实存在彩色音乐一样的画作,康定斯基的布上油画确实令人愉快,蒙德里安还有尼科尔森的图形也令人尊敬,引人入胜。他们的作品中有许多都比德朗塞布和多兰(不论他的早期还是晚期)登在《笨拙》上的作品要更好,更有趣,更有独创性。但即使登在《笨拙》上的那些作品,也有些相对较不空洞。可是当我严肃地把我对最好的“抽象”油画的反应与某些对我有意义的杰出音乐作品进行比较时,这些抽象画便黯淡下去,沦入仅仅是装饰品的世界中。

抽象画实验的这一相对失败,其理由不难找,音乐远不只是一系列声音的结构形态,音乐的主题发生着变化。主题经历了一系列转换和变化,在形式多样的韵律和音调间丰满起来,并凯旋般地再次出现。绘画当然缺乏时间的维度。因而,平心而论,绘画对形与色的组合应当比作乐器中的一根弦,而不是一首交响乐。在音乐中既有令人惊悸的弦奏,也有空寂的弦奏。由学生根据传统“基本功”要求照着练习乐谱弹出的基础练习曲是一种弦声,由丰富多变、机敏的管弦配器增强效果的迷人演奏也是一种弦声。可是最好的单弦能有多好?就连精练的安东·韦伯恩[Anton Webern]也从未曾将他的音乐沉思减少到各种调子在同一刻一齐鸣响,而这恰是画家在四方面框之内所能给我们的一切。有理由说,主题给艺术带来的并不仅仅是“附带的兴趣”,还包括另一维度的关系发展。不论哈默尔顿先生记载的古典画家怎么认为,作品母题——不管是人体还是静物——确实发生了变化,在它们转变为形态与色彩时被变形或扭曲了。这种情况,正如毕加索和克利始终明白的那样,都属于我们称之为绘画的复杂结构。只有允许形式在时间的维度中发展,例如在电影媒介中那样,才能公平地把纯粹的形状和音乐相比。沃尔特·迪斯尼[Walt Disney]的《幻想曲》[Fantasia]的不成熟和肤浅使音乐和绘向这两种艺术的对垒有些蒙羞,而其他实验义那么难于在公众生活中一见,这或许挺遗憾的。可能存在这样的电影:其中形朝着一个目标发展,有如交响乐的主题,在这儿冲高,发出意外的光彩;在那儿收缩,阴暗沉郁。这样一种艺术甚至有可能逐渐形成规范的框架,就像西方音乐那样。那是一种期望的系统,哪怕音乐家反对这个系统,他也得在这个系统中创造音乐。我们怎么知道这些实验何时才算成功呢?只有当它们本身被我们欣赏,而不论历史原因,就像我们欣赏莫扎特的《G大调弦乐小夜曲》一样,这艺术实验才算成功。那句臭名昭著的“我对艺术什么都不懂,但我知道自己喜欢什么”常常被讲述艺术欣赏的书籍批为荒谬之见。然而,它或许能成为一种新艺术的奠基石。

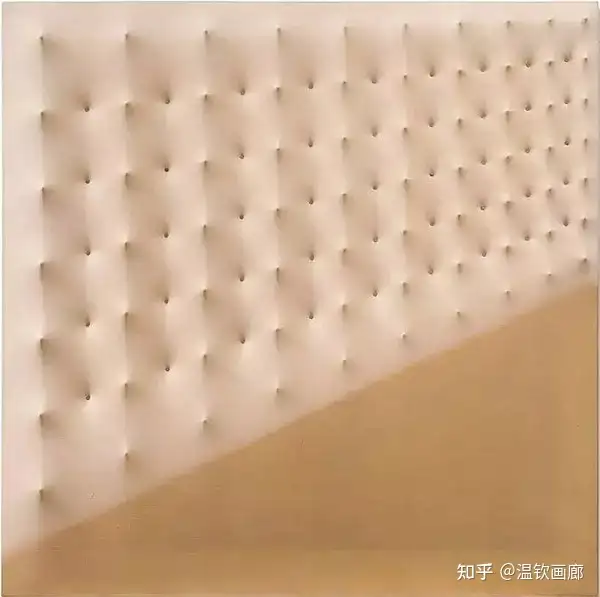

卡斯泰拉尼作品

卡斯泰拉尼作品我选择音乐理论来说明非具象艺术并不是因为音乐是唯一的非具象艺术,而是因为音乐是最古老同时也最清晰的非具象艺术。我知道还有别的非具象艺术。例如,笔迹学[graphological]艺术是以符号和笔迹的富有表现力的特性为基础,还有烹调艺术则依赖于色素的赏心悦目。

所有这些都含有一定的真理,甚至一丝平凡琐碎。它们应当得到验证,有时甚至应当在实验室里进行验证,以便了解它们究竟能把我们带到多远。我们为什么要固执地坚持科学与艺术之间存在着对立?这种对立只能使艺术变得隐晦、本能。而且肯定难以接近理性的讨论。这是遭到沃尔特·帕赫抨击的廉价美学,在心理学和历史学里都找不到根基。许多科学家都曾证实创造性的梦想在他们的科学工作中所扮演的角色,这些梦想通过艰苦和富有灵感的工作,被锤打成理性的理论。

另一方面,许多艺术家在运用智性的力量时都显出了足以与科学先驱们相匹敌的洞察力和专注力。认为艺术只是纯粹情感的宣泄,是一种表达或者一种自发的本能,以及《笨拙》杂志上多兰(对艺术)的信仰,这些都是浪漫主义对灵感的信仰的一个低劣变体。 两千年前,圣保罗曾经面对过相似的变体。参加基督教第一次集结的教众们经历了奇怪的狂热,他们“用方言说话”,念叨着仿佛受到神启的喃喃之语。而所有出于类似情形,急于用方言讲述艺术的批评家都应当深思使徒保罗在《哥林多人前书》中写下的话:弟兄们,我到你们那里去,若只说方言,不用启示,或知识,或预言,或教训,给你们讲解。我于你们有什么益处呢?就是那有声无气的物,或箫,或琴,若发出来的声音没有分别,怎能知道所吹所弹的是什么呢?我感谢神,我说方言比你们众人还多。但在教会中,宁可用可听懂的说五句教导人的话,强如万句方言……

康定斯基作品

康定斯基作品这些话在那些终于摆脱了语言规范的狂热激进分子听来,想必是多么反动啊!但我们不禁要想,假如前人不曾筑起一道堤坝阻挡住非理性的潮流,使教会得以使用和保存这些文本和原则,从而以此为根本基础复兴理性,假如不是这样,那么西方文明怎么会麦存下来?

来源:目刻时光 作者:E.H.Gombrich

译/曾四凯、徐一维等

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等