范曾困境:金钱资本追求下艺术迷失

温钦画廊 / 2025-05-18

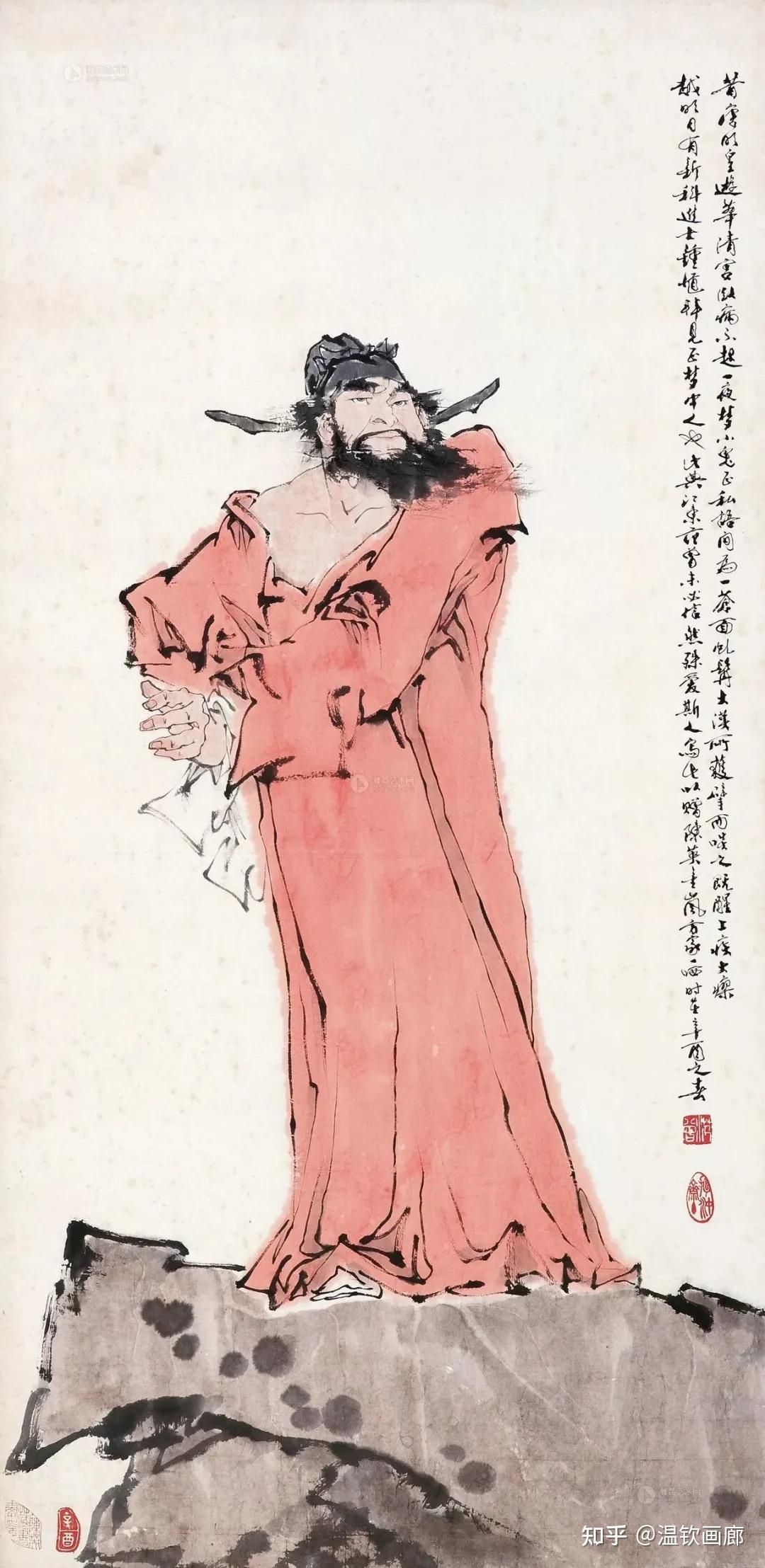

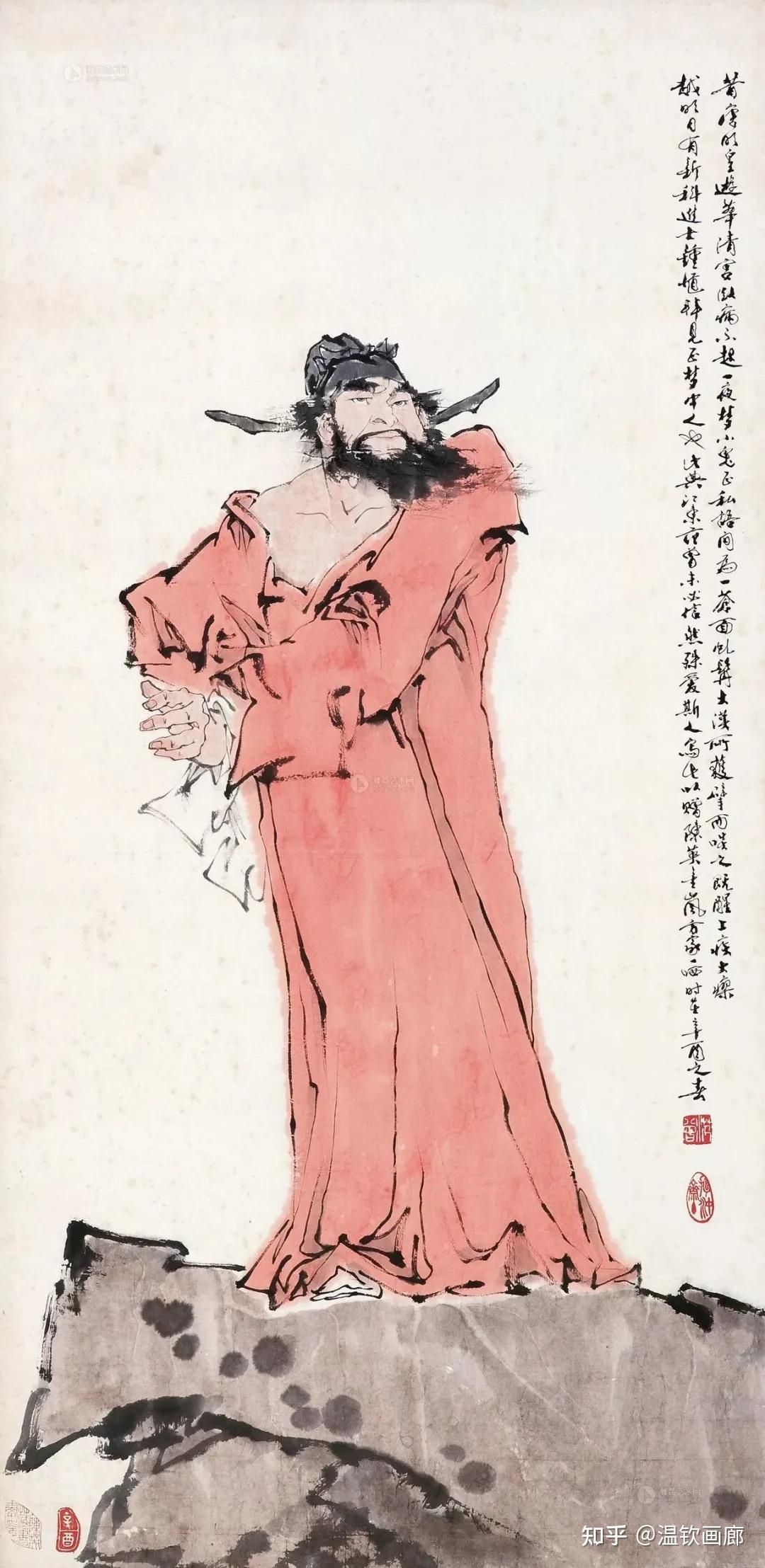

在故宫博物院的书画展厅,范曾的《老子出关图》与明代陈洪绶的《归去来兮图》形成了微妙对话。前者以程式化的线条重复着三十年不变的造型,后者却通过衣纹的疏密变化传递陶渊明归隐时的心理震颤。这种跨越时空的对照,揭示了中国画坛一个尖锐的现实困境——当艺术创作沦为精准的自我克隆,其文化生命力是否已悄然枯竭?

01 艺术生产

范曾工作室的创作场景颇具工业美学:

十二张宣纸整齐排开,画家以机械般的精准度重复着勾线、填色、题跋的固定流程。这种"装配式作画"模式,能在八小时内完成二十幅构图雷同的《钟馗图》。

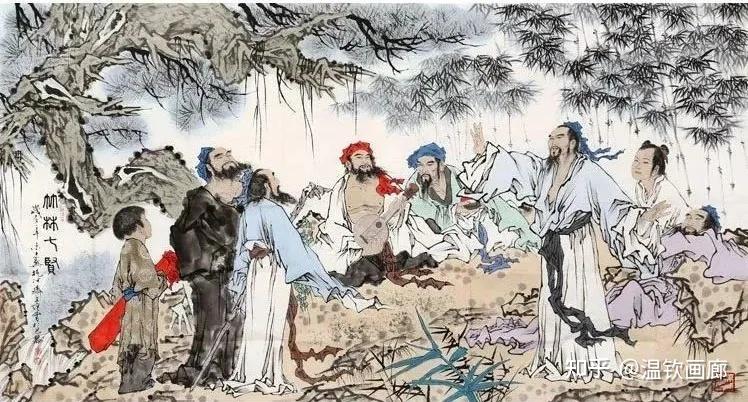

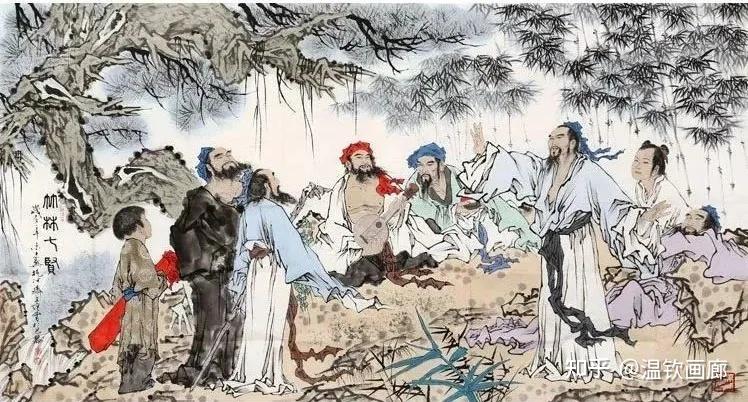

艺术史学者发现,其1990-2020年间创作的《竹林七贤》系列,人物动态组合仅有5种变体,题跋内容重复率高达73%。这种将艺术创作降维为标准化生产的现象,恰如法兰克福学派批判的"文化工业"——资本逻辑下,独特的艺术表达被可复制的文化商品取代。

市场数据印证着这种异化:

范曾作品均价在2000-2020年间暴涨5倍,但同期产量增长3倍,形成"产量溢价"的畸形曲线。

2023年苏富比秋拍中,其《八仙图》以预估价的65%流拍,而同期曾梵志作品溢价220%成交,折射出藏家对"文化快餐"的审美疲劳。

这种价值倒挂的本质,是艺术金融化催生的认知错位——当笔墨沦为可量化的投资标的,创作便自动套上自我复制的枷锁。

02 程式化陷阱的文化病理

在苏州博物馆的吴门画派展厅,文徵明《真赏斋图》的三稿演变与范曾的固化程式形成戏剧性反差。前者八十年间不断解构重构,后者三十年如一日地重复既定范式。

这种差异不仅是个人才情的分野,更是艺术精神从探索蜕变为经营的时代隐喻。范曾的"铁线描"技法本源于对怀素狂草的解构创新,却在市场裹挟中固化为僵化符号,其笔下的老子形象从1990年代的清癯风骨,逐渐异化为模式化的文化商标。

这种程式化创作正在制造文化认知的"黑洞效应":美院青年教师指出,学生临摹范曾作品易陷入表面模仿,丧失写生能力。当艺术教育体系开始排斥某种创作模式,意味着其文化再生功能已实质性衰竭。

03 突围者的启示录

艺术史上从不乏破壁者:晚年的毕加索在立体派巅峰期回归古典,吴冠中在油画盛名之下冒险尝试水墨,李可染"七十始知己无知"的觉悟,都展现着艺术家杀死昨日自我的勇气。米勒逃离巴黎商业画室,在巴比松村的麦田里重构艺术语言,其《晚祷》中农民的虔诚,恰是对抗程式化的精神武器数字时代的创新实验更具启发性:日本艺术家菅木志雄用工业材料演绎"空寂"美学。

04 重构艺术的价值坐标

当代艺术市场正经历价值重估:

2022-2024年范曾作品流拍率上升37%,实质是消费理性对创作真诚度的重新定价。

艺术批评家指出,范曾困境的本质是"文化符号与生命体验的断裂"——其文化阐释力必然枯竭。真正的艺术革新需要双重觉醒:对外打破资本与权力的共谋结构,对内重建创作者的主体性认知。