马蒂斯与马列维奇:谁更艺术纯粹?极简主义的原点 温钦画廊 / 2025-05-16

Don't wait for inspiration. It comes while working.”

“不要等待灵感,它在工作中降临。”

- Henri Matisse

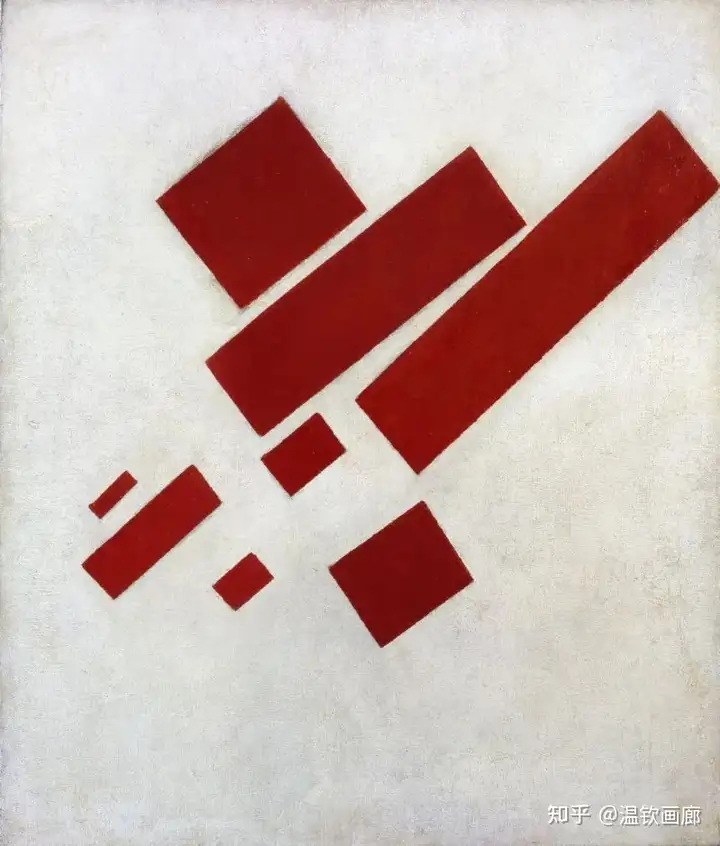

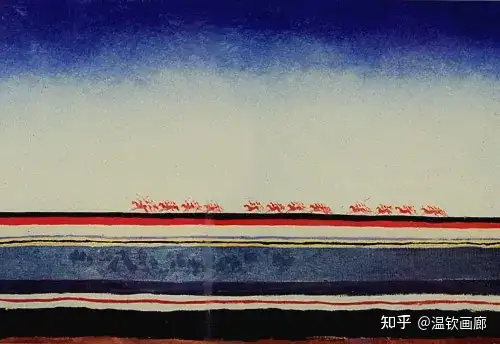

《至上主义》1916

卡济米尔·马列维奇

克拉斯诺达尔艺术博物馆

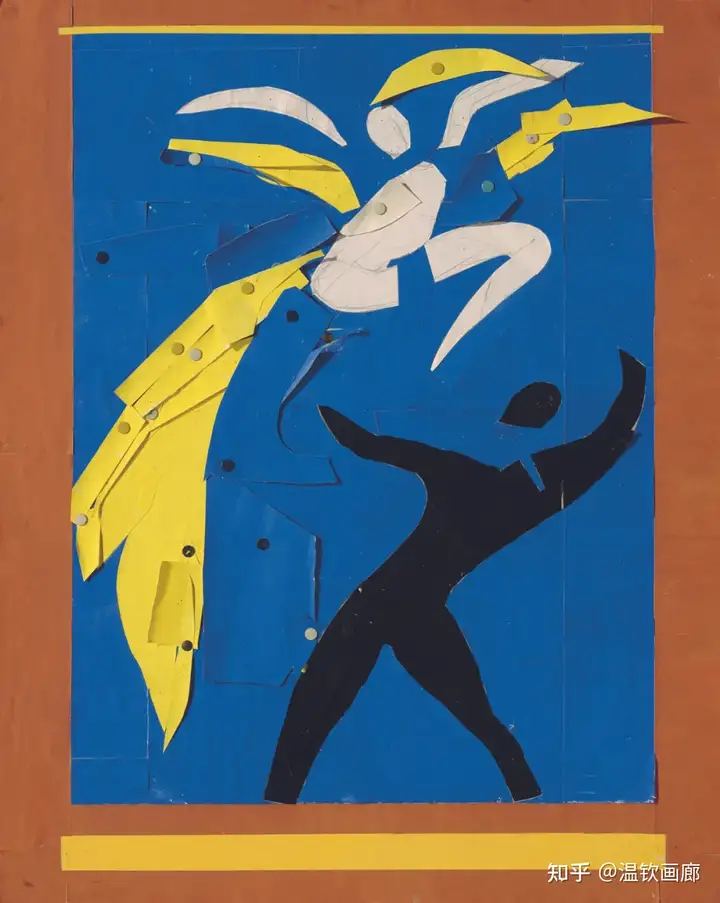

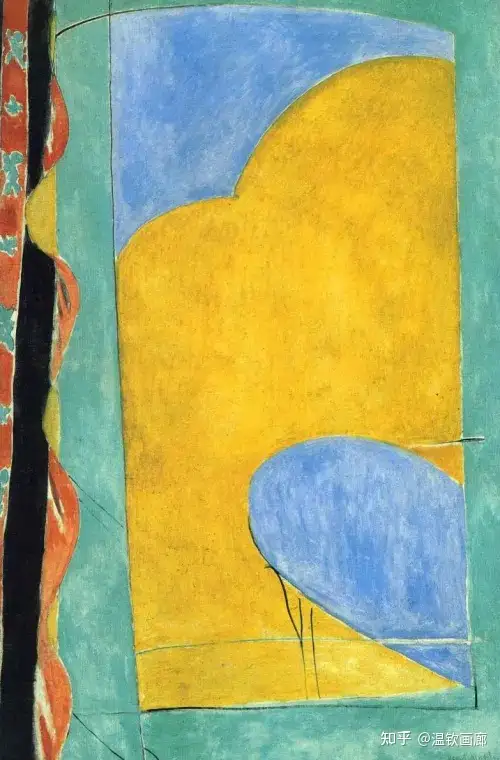

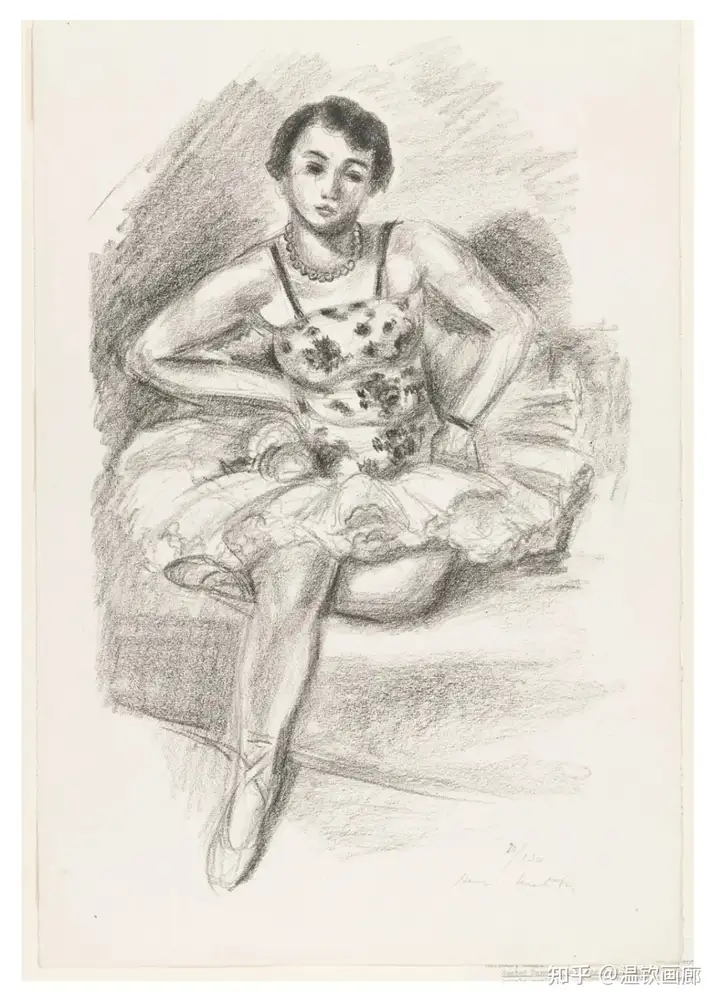

《两个舞者》1937

纽约现代艺术博物馆

第一章:黑方块与野兽花园

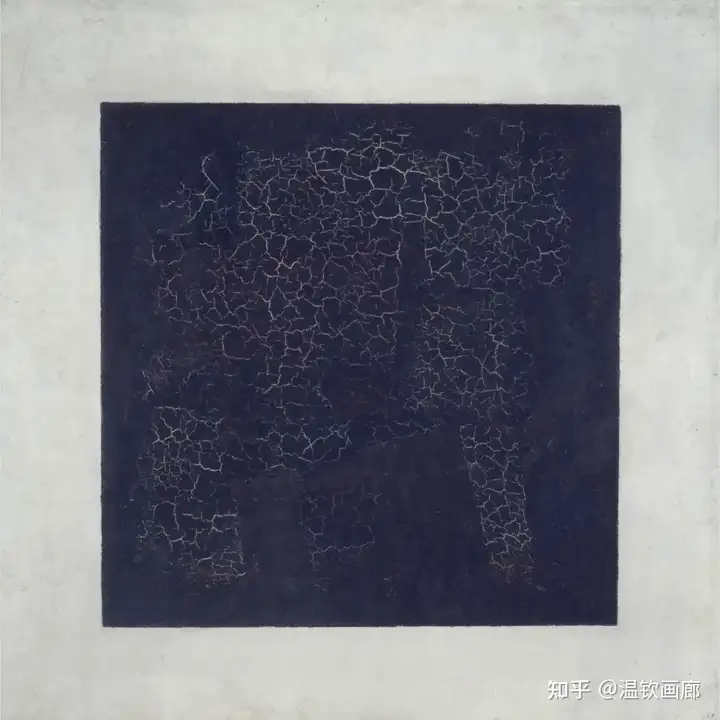

1915年,一个黑色的正方形被钉在了俄罗斯彼得格勒“最后的未来主义展览”的角落。它没有标题,没有图像,没有解释,只是一块深不可测的黑,仿佛一个小型的天体,吞噬了周围的时间、空间与语言。卡济米尔·马列维奇(Kazimir Malevich)给它起名《黑方块》,却更像是在宣布一场艺术的葬礼:图像死了,世界不再被描绘,而是被清空。一切从零开始。

他说,这是一面“非客观世界的图像”,是绘画的终点,也是新的视觉思想的起点。

《黑方块》1915

卡济米尔·马列维奇

莫斯科特列季亚科夫画廊

一百年前的这块黑,是对“观看”本身的挑衅。它不描绘任何现实,却企图成为现实的替代:将一切形式与物质剔除,只留下一个极限的、纯粹的存在。那是一个激进的时刻。正如他在《至上主义宣言》中所写:“在至上主义中,我超越了自然,创造了无物之中的自我。”

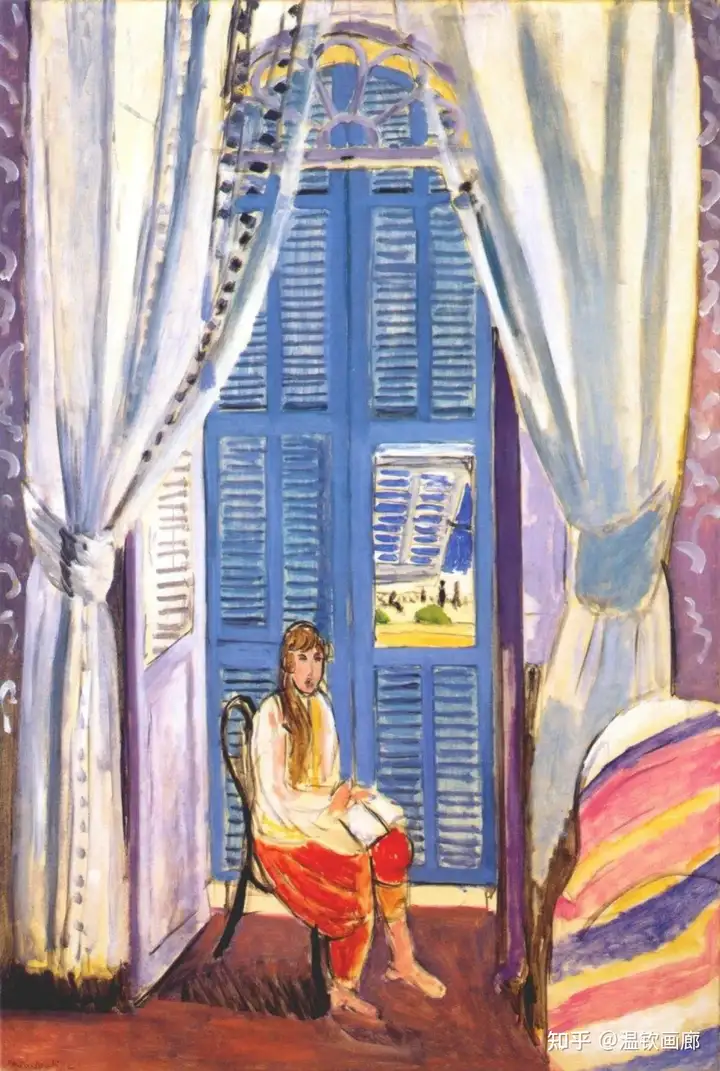

如果说马列维奇是一位神秘主义的掘墓人,那么与此同时,在地中海的阳光下,马蒂斯则像一位花园里的造梦者。他从不相信“无物”,也拒绝“终点”。对他来说,世界是值得凝视的:那些叶子、窗帘、女人的肩膀、东方地毯上的卷纹、椅背的藤编图案,都是颜色的入口,是形式的春天。他用浓烈的红、跳跃的绿、不可理喻的紫与粉,在画布上编织一种视觉的诗性生存法则。

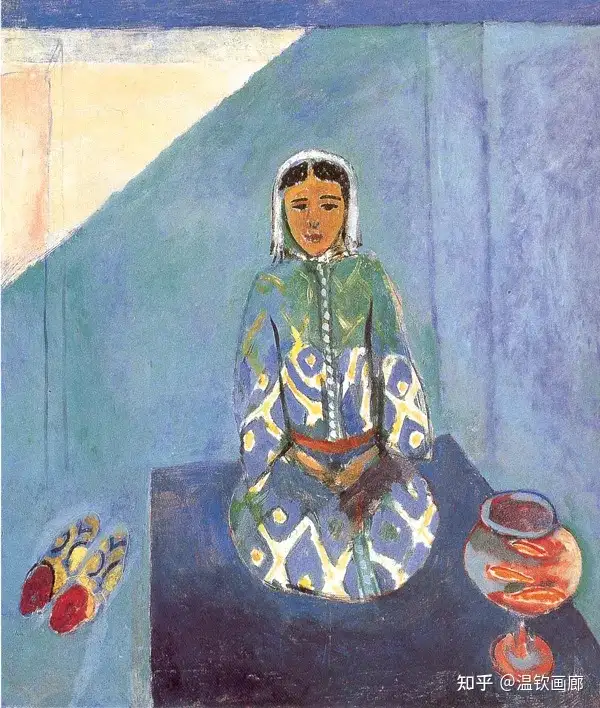

《窗边的女孩》1921

亨利·马蒂斯

大都会艺术博物馆

1905年,他在《豪野派》首次亮相,面对评论界讽刺他们为“野兽”(Les Fauves),马蒂斯只是平静地回应:“我想画出一种让疲惫的人在看见它时感到安宁的艺术。”那种安宁,不是逃避世界,而是从色彩与构图中获得的感官秩序。他不是从世界撤退,而是要用形式的欢愉修补现实的破裂。

两人站在现代艺术的两极:一个向零度坠落,一个向感官绽放。

马列维奇将“纯粹”定义为一种非人称的抽象信仰:他画的不是任何物,而是一种绝对形式的启示。他的黑方块,就像是视觉的坟墓碑石,刻着未来主义者对世界的最后绝望。

而马蒂斯将“纯粹”理解为一种更接近身体的感受性,是从日常物中提炼出来的秩序与节奏。他的画布像房间、像织毯、像树影婆娑的阳台,邀请你进入,而不是将你排斥在外。

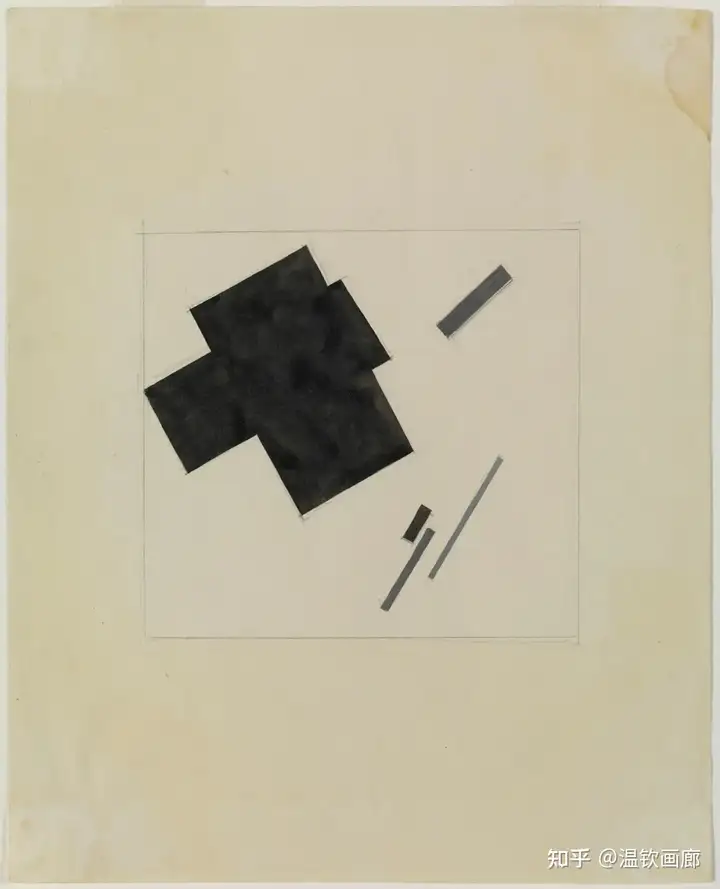

《无题(至上主义作曲)》1919-26

卡济米尔·马列维奇

纽约所罗门·R。古根海姆博物馆

我们不得不问:什么才是真正的“纯粹”?

是像马列维奇那样将世界“删减”到极限,只留下形而上的空白?还是像马蒂斯那样,将世界“保留”到极致,用颜色与线条为其重新编目?

一个是“去世界”的艺术,一个是“重建世界”的艺术。

一个是思想的象牙塔,一个是感官的花园。它们看似对立,却都在回应同一个现代性的创伤:

图像如何在失去意义之后重建信仰?

艺术还能通向精神吗?

如果可以,是从删除开始,还是从装饰出发?

《窗边的玫瑰》1925

亨利·马蒂斯

私人收藏

这是两位画家在历史时刻的不同回答,一个用黑色寂静作答,一个用色彩合唱回应。他们都不曾妥协,都把“纯粹”当成一种信仰,甚至是救赎。

而我们作为晚来的观看者,或许必须在这两个极端之间,重新定义我们的凝视方式。

《至上主义》1921-27

阿姆斯特丹市立博物馆

《尼斯的法式窗户》1919

第二章:零度之后,精神的乌托邦

有些画布不是用来观看的,而是用来静默膜拜的。

站在马列维奇的《黑方块》前,那种感受并不像面向一幅图画,而更像站在一种黑色教义的入口。你不再是观众,而是信徒。

那个黑方块不是“画”,而是一种“存在”,一种从视觉走向形而上的宣言:

“我不是自然的再现,而是非物质世界的起点。”

《至上主义》1915

卡济米尔·马列维奇

圣彼得堡俄罗斯博物馆

1915年,《黑方块》首次展出时,马列维奇将它挂在展厅角落的高处——正是传统俄罗斯东正教里挂圣像的位置。他用艺术代替宗教,用几何代替神祇。他不是想让人欣赏这块黑,而是要人臣服于它。

这不仅是构图的一次激进尝试,而是一场世界观的颠覆。他自称“至上主义者”,意即“在艺术中追求感觉的至高表现”。

在他的设想里,现实世界是低级的、可被丢弃的幻影,而真正的艺术,应是超越客观物的纯粹形体——如正方、圆、十字与线,它们没有任何叙事,没有情绪,只剩下精神的极简图腾。

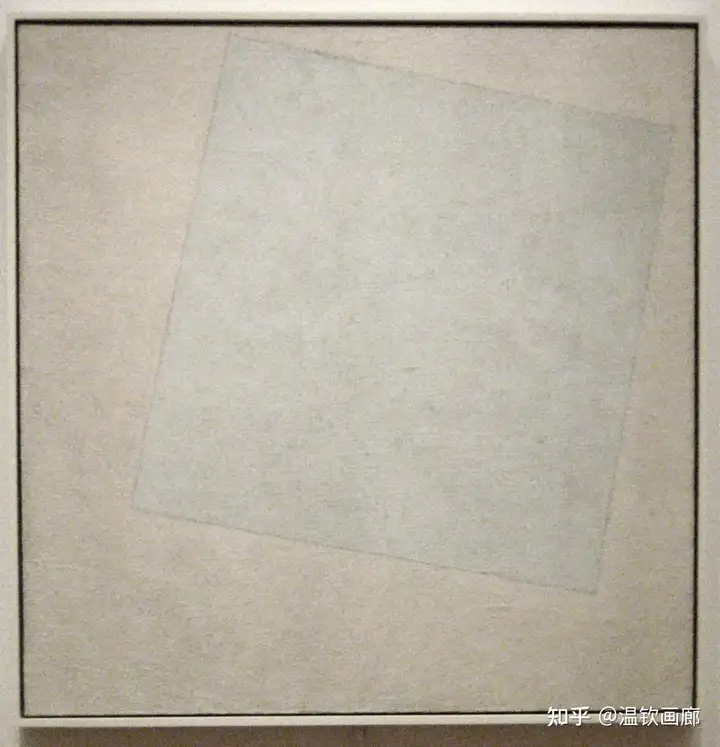

1920年,他推出《白上白》。一块白色正方形,略微倾斜,安置在几乎同色的白色背景上。这是《黑方块》的“升天版”:

黑是虚空的入口,白则是虚空之后的永恒。

在这看似“什么都没有”的图像中,他却写下世界最繁复的渴望——要从零度开始,为精神建造一个乌托邦。

《至上主义作品:白上白》1918

卡济米尔·马列维奇

纽约现代艺术博物馆

这是极简主义的原点,也是一种抽象神秘主义的巅峰。

然而,马列维奇的乌托邦并非抽象而已。他将至上主义与时代的革命愿景相连结。

1917年俄国革命爆发后,艺术不再只是审美游戏,而成了新社会的工程工具。

马列维奇一度投身其中,他希望艺术不再服务现实,而是创造新的现实——一个没有私有物、没有具体对象、没有“物”的社会。

他写:“艺术不应再模仿外部世界,而应产生新的世界。”

但现实不如乌托邦理想。在斯大林主义强加下,先锋艺术被指责为“形式主义”,必须回归具象,服务宣传。马列维奇最终沉默。他的《白上白》曾是对未来的祈祷,最终却变成一个悖论的墓志铭:如果一个形状再也不承载任何事物,它还能对谁说话?

《至上主义构图》1916

卡济米尔·马列维奇

私人收藏

今天的我们,再看马列维奇,可能不再是以信徒的姿态膜拜,而是以哲学怀疑者的眼光凝视。在这极度抽象的形体背后,我们看到的不只是“纯粹”,也有一种与世界断裂的痛苦。

他的黑,是拒绝物质的黑,是要抹去一切俗世痕迹的黑;他的白,是灵魂净化之后的空白,是理想中“无物胜有物”的信仰之光。

与其说他是一位艺术家,不如说是一位极端的形而上建筑师。他不在意画面美不美,只在意它“是否干净”。

他的至上主义,是一座冷峻的高塔,没有门,没有窗,也没有椅子让你坐下,它只允许你仰望,或者崩塌。

也许这就是马列维奇的乌托邦困境:

他登上了“纯粹”的高原,却也让人失去了靠近的通道。那是一种被推向零度的孤独,是形式在自我剥离中走向的沉默神殿。

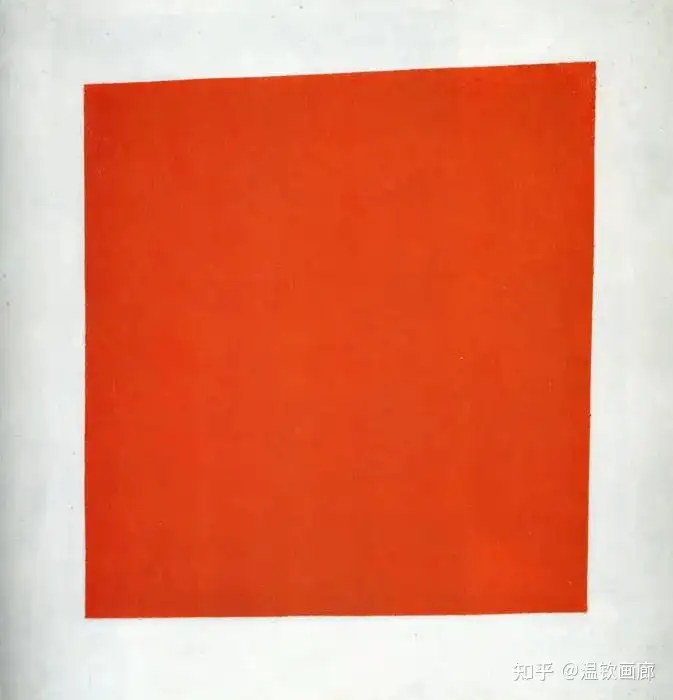

《一个农民妇女在二维中的现实主义绘画(红场)》1915

卡济米尔·马列维奇

圣彼得堡俄罗斯博物馆

第三章:颜色与感官的辩证法:马蒂斯的“装饰性”

马列维奇删减一切,只留下“思想的残骸”;

而马蒂斯,则在愉悦与色彩之间布下温柔的陷阱。他从不相信“非物质”的乌托邦,也不信“零度”能净化灵魂。他的抽象,是在颜色中起舞的身体,是图案织出的温床,是感官世界经过排列与过滤之后的光之诗学。

你可以说他装饰,但千万别以为他肤浅。

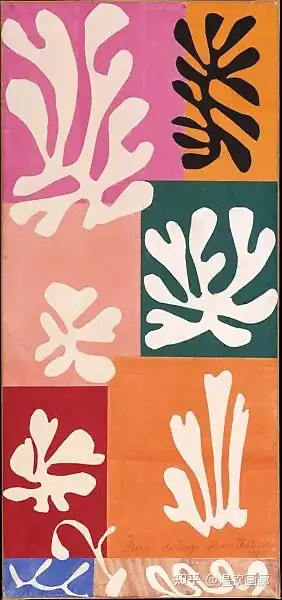

《船》1953

从《红色的和谐》到《蓝色裸女》,从《构图VIII》到剪纸作品《悲剧之歌》,马蒂斯在一个又一个几乎要从具象中抽离的画面中,保留住某种最本能的可亲之感。

他不像马列维奇那样走向抽象的极限,而是在距离现实一步之遥的地方,架设出一个华丽又自持的舞台——在这里,图像不再叙述,而开始吟唱。

那是色块之间的韵律,是节奏化的线条,是装饰性图案反复回响后的沉静美感。

《花瓶、瓶子和水果》1906

亨利·马蒂斯

圣彼得堡尔米塔日博物馆

“我追求的是一种和谐的艺术,一种不会令人烦恼的宁静。”

马蒂斯曾如此表述他的艺术理想。许多人误解这句话,以为他只是追求愉悦。但那“宁静”其实是高度控制之下的平衡状态——色彩的跳跃不是任意堆砌,而是精密设计;形式的装饰不是肤浅重复,而是层层推进的结构之舞。

他不拒绝现实,而是让现实通过装饰过滤为节奏与关系。

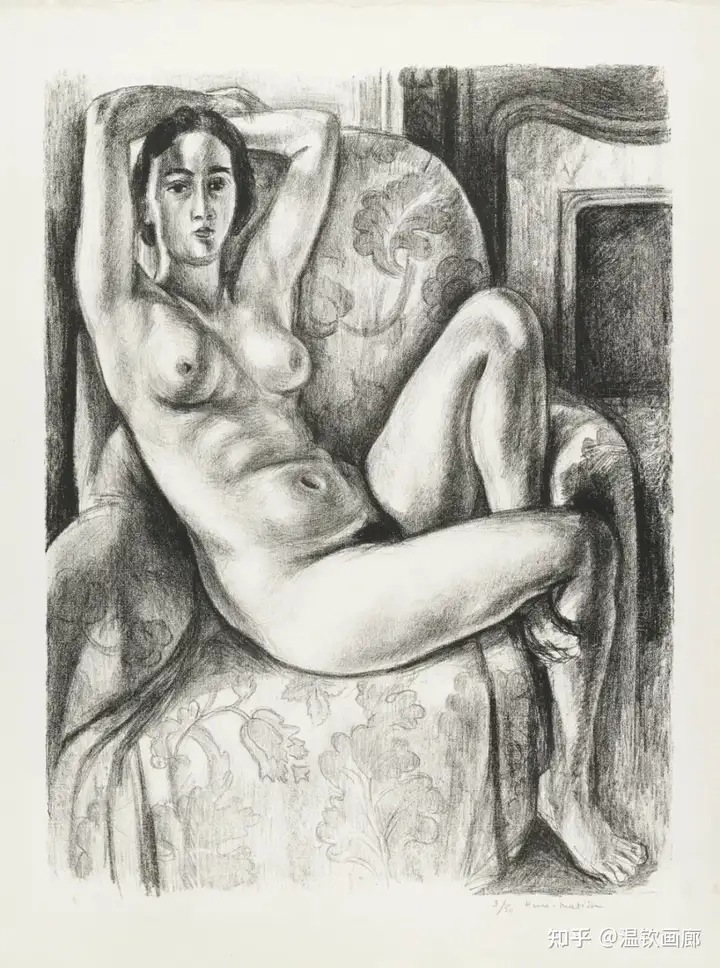

我们来看《蓝色裸女II》:

剪纸的简化形态几乎让身体成为符号,但那弯曲的肢体、内旋的姿势、流动的边线,使你无可避免地感到一种温热的存在感。那不是被消灭的身体,而是抽象化之后仍然回响在视觉里的肉身节奏。马蒂斯用剪刀代替画笔,一剪一划,如同音乐中删减的音符,去掉繁复,留下旋律——却仍然让人感到一种身体的呼吸。

《维纳斯》1952

亨利·马蒂斯

华盛顿国家美术馆

他的“装饰性”不是对世界的掩饰,而是对它最亲密部分的重组。比起马列维奇直冲思想的高原,马蒂斯选择回到感官的院子,那里有植物、有地毯、有果实与赤裸的身体,有一个世界在等待重新布置。

他深知抽象的力量,但也明白人的眼睛需要一个可以安放的形状。他的作品中,从未真的走向非物质——相反,颜色始终有重量,线条始终有温度。

就算他在《构图VIII》中排布的只是色块与线面,那些关系也不是冷冰冰的结构,而是一首奏给感知的室内乐。

这也正是他与马列维奇的根本分歧。

《壁炉旁的蓝色坐垫裸体》1925

纽约现代艺术博物馆

对马蒂斯而言,纯粹不是消灭对象,而是让对象褪去杂音后,仍能被深情凝视。是形象与抽象之间那条薄如纸、却有呼吸的边界。他不是否定现实,而是希望现实变得更美:

不是让我们离开世界,而是让我们在这个世界中活得更好——在色彩中休息,在图案中沉思,在装饰中找回灵魂可触的形状。

他是一个用愉悦来对抗虚无的艺术家。他相信花纹的意义,也相信一条曲线里可以容纳一整个夏日的温度。他拒绝将纯粹化为思想牢笼,他要它是一首视觉的抒情诗——一首你我都能听懂的诗。

《小提琴家和年轻女孩》1921

亨利·马蒂斯

巴尔的摩艺术博物馆

而这正是现代艺术另一种可能:不走向冷峻的消除主义,而走向身体、感知与爱欲交织的秩序重建。

第四章:谁更接近“纯粹”?——观看之道与形式之源

“纯粹”是一个危险的词。它听起来像是一个方向,实际上更像是一个陷阱。

一旦你说出它,你就必须选择立场——你要剥离什么?你要留下什么?你要相信思想的极限?还是感知的复调?

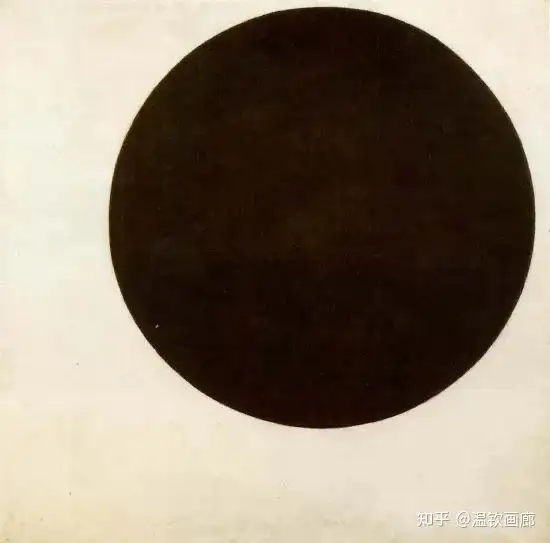

《黑圈》1924

卡济米尔·马列维奇

圣彼得堡俄罗斯国家博物馆

在马列维奇那里,“纯粹”是一种逃离:

从物质、从历史、从身体、从情感中抽身而去。他让世界归零,用黑与白划定一场意识的边界战争。他相信艺术是为思想而生的,而思想应在真空中运行。他的“观看”,不是在看,而是在想——在概念之上建构形式,在形式之外消除一切干扰。

而马蒂斯,正好相反。他将“纯粹”还给眼睛,交给身体。他的世界从不虚空,而是被阳光、花布、窗户、果盘、植物、地毯、女人的身体占得满满的。他用图案不是为了遮掩复杂,而是为了让复杂变得亲密。他不抽离感知,而是重塑感知。他的“观看”,是把世界重新爱一遍,把形式从经验中捧出来,打磨、铺展、让它们重新跳舞。

《黄色窗帘》1915

亨利·马蒂斯

纽约市现代艺术博物馆

在这里,我们要做的不只是比较,而是尝试重新理解“纯粹”这个词——不从哲学出发,而从感知出发,从观看的方式出发,从那些我们真的能看见、摸到、靠近的图像出发。

让我们回到《蓝色窗口》(The Blue Window),一幅看似寂静如梦、实则结构激烈的室内画。没有人物,只有物的沉默构成:一张蓝色的桌布如水面展开,花瓶、雕塑、贝壳、油灯,沿着画面排布,仿佛在一场无声的仪式中各自就位。窗外是一幅近乎抽象的蓝色风景,圆形的树冠与起伏的丘陵像极了音乐中浮现的音阶,它们从窗框之间轻轻探入,仿佛试图与室内的静物产生某种未言的共鸣。

《蓝色窗口》1913

亨利·马蒂斯

纽约现代艺术博物馆

马蒂斯在此所构建的,是一种不依赖叙事、却富含节奏感的观看场。他取消了传统透视,却用色块之间的关系制造出一种微妙的深度感。那些形体之间的距离、颜色的冷暖对照、物体的姿态与朝向……构成一首静默的诗。而窗,并不仅仅是窗——它既是绘画的切口,也是思维的边界,是感知在“此处”与“彼处”之间漂浮的通道。

这不是写实意义上的风景画,也不是一幅纯然的静物。它更像是一场视觉上的静坐冥想:

你不能说它表达了什么情绪,但它确实使你安静下来。在马蒂斯的艺术中,“装饰”不只是美感的排列,而是一种世界观的选择:在纷杂之外建构秩序,在喧嚣之下恢复感官的纯粹性。

这就是他的“纯粹”:不是放弃世界,而是重组世界;不是否认感官,而是精炼感官。

《雪花》1951

亨利·马蒂斯

大都会艺术博物馆

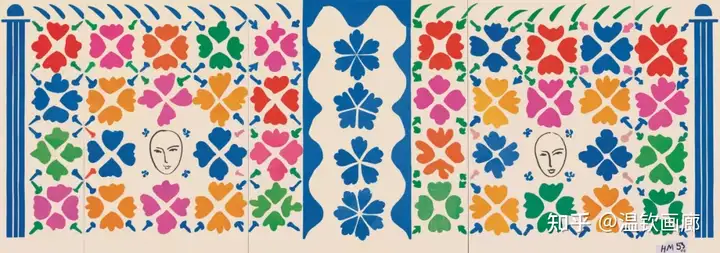

更关键的是,马蒂斯的形式语言,深深受到了东方艺术的启发。

中国山水画的节奏性构图,伊斯兰花毯的重复与几何秩序,日本浮世绘的平面处理与装饰性布局——这些不是偶然影响,而是构成他视觉语法的一部分。

我们在他的《摩洛哥室内》《穿花衣的女人》中都可以看到,那些图案的存在并非背景装饰,而是与人物、家具、空间处于同一个结构层次——画面不再有主从,而是一种平等的织构。

对比马列维奇那种强调中心、强调极限的形式主义,马蒂斯更接近一种“非中心”的观看方式——一个可以被反复进入、在各处驻足的视觉园林。这不是冷峻的抽象,而是温热的节奏。

这或许也是“纯粹”的另一种定义:不是把世界削去,而是让世界在一种新的节奏中自我展开。就像一张伊斯兰花毯那样,它没有终点,也没有中心,但每一处都能触发形式的快感,每一眼都被包裹在秩序与装饰的奇妙平衡中。

《至上主义绘画:八个红色矩形》1915

卡济米尔·马列维奇

也正是在这一点上,马蒂斯的“感知哲学”悄然超越了马列维奇的“抽象哲学”。

他没有喊出高声口号,却让人在视觉中获得宁静的思考;

他没有将绘画推入概念的高原,却让我们在日常之中,感到秩序的光芒;

他没有抛弃身体,却让身体通向了形式的纯净。

《带有面具的大型装饰》1953

纽约现代艺术博物馆

那么,谁更接近“纯粹”?

这也许不该是一个非此即彼的提问。因为“纯粹”本身,从来不只是一个终点,它更是一种态度,一种观看的方法,一种在混乱中寻找清晰的愿望。

只是——如果你愿意闭上眼,再睁开——你是想看见一块漆黑的正方形?还是一块阳光洒落的花布?

第五章:终章——未来的抽象,是愉悦还是沉默?

让我们再看一眼那两幅作品。

一边是马列维奇的《黑方块》,一块沉默的深渊,像一扇永远关闭的门。

一边是马蒂斯的《蓝色裸女》,一个轻盈的身体蜷缩成舞蹈的轮廓,像一首在光中呼吸的诗。

这是两种抽象的尽头,也是两种未来的开端。

《红色骑兵》1932

卡济米尔·马列维奇

圣彼得斯堡俄罗斯博物馆

马列维奇走向的是“沉默的抽象”——

他在极限中寻找纯粹,在消失中追求永恒。他的遗产延续在极简主义、冷抽象、观念艺术之中。唐纳德·贾德、约瑟夫·阿尔伯斯、玛丽娜·阿布拉莫维奇……他们继承了那种“拒绝感官”的强度,让艺术成为一种静默的思考仪式,一场被剥离至核心的存在体验。

而马蒂斯的抽象,却像一首歌——它不沉默,而是邀请。它让感官留在场中,让视觉参与舞蹈。他的影响则一路绵延到了另一条支流:色彩派、抒情抽象、装饰性绘画,甚至流行文化中关于“视觉快感”的理解。你在大卫·霍克尼的游泳池中能看到它的回响,在路易丝·布尔乔亚的布面雕塑中感到它的温度,在夏加尔的彩色梦境中重新触摸它的柔软。

马列维奇提出的,是一个“去世界”的方向。

马蒂斯坚持的,是一个“重构世界”的信仰。

而我们身处的这个时代,恰好悬在这两个极端之间。

《露台上的佐拉》1912

亨利·马蒂斯

莫斯科普希金美术博物馆

我们见证了“抽象”的繁衍与变形。它可以是数字中的噪点,也可以是算法绘制的图案。它可以是空无的白盒子,也可以是被无限复制的花瓣形态。我们活在一个图像泛滥、形式崩解的后现代世界,早已不再缺乏“风格”,而是缺乏“感受”。

也正是在此时,马蒂斯重新变得重要。他的艺术并非提供答案,而是提供一种路径——如何在图像的噪声中重建感知的节奏;如何在形式的混乱中重拾秩序的温度。他让我们明白,抽象不该是冷酷的终点,而应是一种愉悦的转译,是把感官带回形式,把世界还给观看。

这也许正是马蒂斯最大的“激进性”:

在一个不断奔向虚无的现代主义中,他选择了“愉悦”——但不是肤浅的愉悦,而是一种高度组织过的、形式性的、节奏中的喜悦,一种可以被感受、被记忆、被居住的视觉结构。

《花束》1917–18

亨利·马蒂斯

圣地亚哥艺术博物馆

他说:“我梦想一种艺术,宁静、纯粹,如同安慰剂一般。”

这不是逃避,而是一种深刻的提问:

在抽象的尽头,我们是否还允许自己感受?

在纯粹的追求中,我们是否遗忘了身体?

在所有风格耗尽的今天,我们是否还能从一块颜色中,感受到活着?

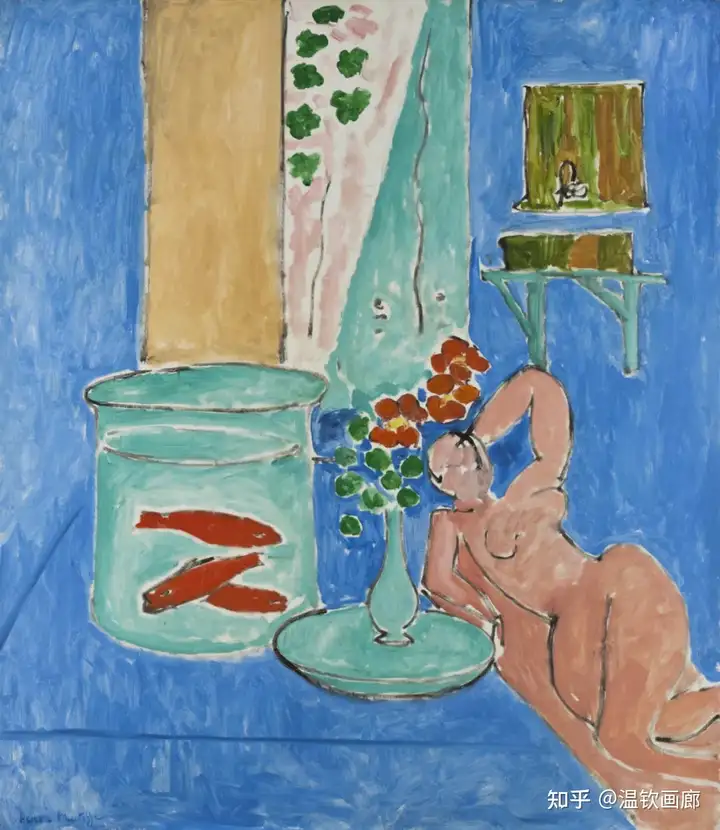

《金鱼和雕塑》1912

亨利·马蒂斯

纽约现代艺术博物馆

所以,未来的抽象是什么?

是马列维奇那道黑色的墓碑?

还是马蒂斯窗台上跳舞的光?

你会怎么回答呢?

你看着哪一种“纯粹”,会轻轻地笑出来?

尾声:一只眼睛还在看,一只眼睛已在梦中

马蒂斯曾画过许多窗——有的开向地中海的蓝,有的照见房间里铺着花布的静物;他也画过许多面孔,那些看似平静的眼睛里,总有一种深不见底的光线,在游移、在沉思。他的画,总像处于一种“睁一只眼、闭一只眼”的状态:既观看世界,也沉入梦境;既清醒,也沉醉。

现代主义的历史常常被书写为一场场断裂、反叛与否定的旅程,但马蒂斯留给我们的,也许正是一种“连接”的可能。他连接装饰与崇高,连接平凡与哲思,连接古典与新生。他让“美”不再是轻浮之物,而是可以被严肃思考的生命结构。

《雏菊》1939

亨利·马蒂斯

芝加哥艺术学院

所以我们写马蒂斯,不是为了回顾某种“风格”,而是为了追问一个问题:

当我们早已习惯用冷眼看待图像、用分析拆解美感时,是否还能像他那样,用色彩触摸世界,用眼睛也去爱?

他的一只眼睛还在看,

另一只眼睛,早已在梦中。

而我们,也许正好站在这两只眼睛之间,

准备重新学习,如何观看。

《无标题,来自“十舞者》

亨利·马蒂斯

纽约现代艺术博物馆

“The artist must see all things as if he were seeing them for the first time.”

“艺术家必须像第一次看到事物那样观察一切。”

- Henri Matisse

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等