亨利·马蒂斯 Henri Matisse:野兽派 Les Fauves 先驱 温钦画廊 / 2025-05-09

There are always flowers for those who want to see them.”

“只要你愿意看,处处都有花。”

- Henri Matisse

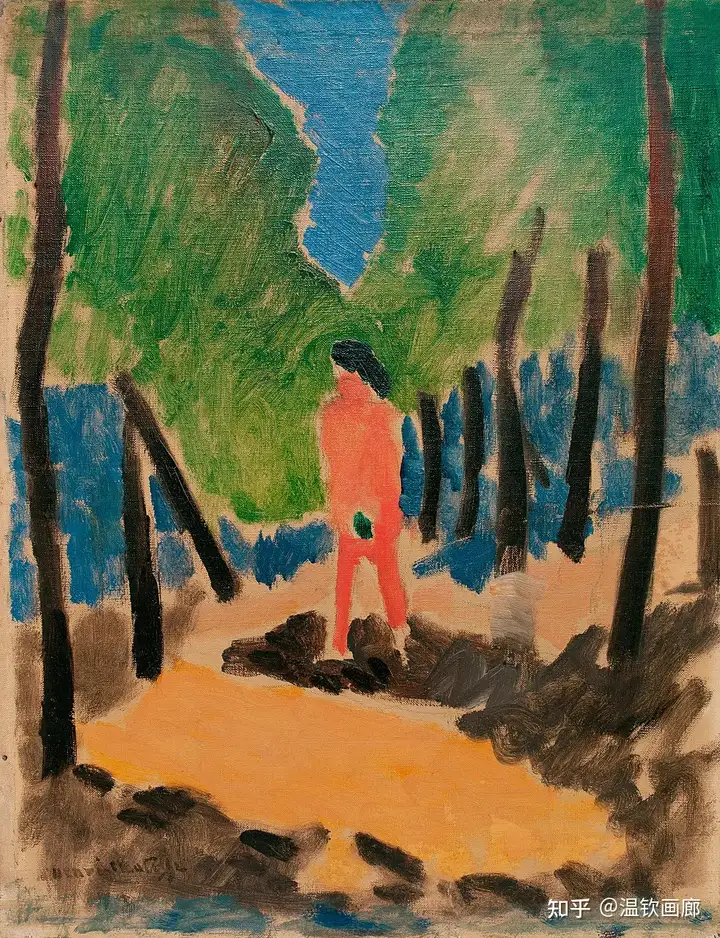

《森林中的裸体》1909

纽约所罗门·R。古根海姆博物馆

前言

1905年,巴黎的秋天比往年更干燥,连枫叶都不愿安静地腐败,而是燃烧般簌簌落下。塞纳河岸边的独立沙龙(Salon d’Automne)正如这季节般躁动。大批观众涌入会场,穿着呢子外套、系着黑色领结,女人戴着羽毛帽,男人则留着修整齐的胡须——他们以为要来接受一次高雅的艺术洗礼,没想到,是要面对一场野蛮色彩的袭击。

第七号展厅,是所有人议论的焦点。画作挂得并不密集,甚至有些简陋,红布墙壁衬着那些“画”——如果你还能叫它们是画——使得整个空间像是被掷进了一锅滚烫的颜料里:红的不是玫瑰,是被剥皮的血肉;绿的不是森林,而是一种浓重得足以让胃抽搐的毒素;紫与蓝像是从梦魇中冲出来的伤疤,几乎能听到它们在低吼。

一个年轻女子站在马蒂斯的《戴帽子的女人》前,看了三秒钟,便别开脸。她小声说了一句:“那不是一张脸,是一个色块的战争。”她男伴耸耸肩:“也许这是疯子的时代。”

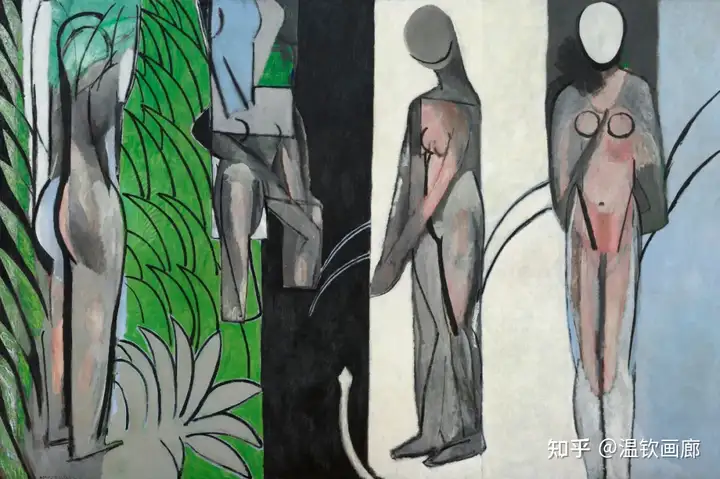

《河边的沐浴者》1909-10

芝加哥艺术学院

评论家路易·沃克塞勒(Louis Vauxcelles)也是那天的来客。他凝视着墙上的几幅作品,脸上的肌肉几乎无法控制地抽动。他目光所及之处,不远便是一座传统雕像的陈列室——那儿摆着多雷和布丹的古典人物雕塑。于是,他写下了那句后来决定性的话:“这是一群野兽(fauves),被关进文艺复兴的笼子里。”

那天之后,马蒂斯和他的同伴不再只是画家。他们成了被城市驱逐的先知,被报纸嘲笑的恶魔——也成了颜色的释放者。

第一章:火焰的前夜

如果不是病痛,也许马蒂斯这辈子都不会拿起画笔。

那年冬天,他卧床多日,连午后的阳光落在棉被上都觉得晦暗。母亲为了安慰这个虚弱的青年,递给他一盒颜色与一些纸张。“随便画点什么。”她说。这就是故事开始的地方——不是天启,而是无聊,是病中的慢时间给了他一把钥匙。

马蒂斯后来回忆说,那种用颜色“填满时间”的动作,让他第一次觉得世界是柔软的。他在一张张纸上不断重复着图案、影子、轮廓,像是在用颜料重建一个比病床之外更有秩序的现实。他原本读的是法律——画画不过是一次病中的偶然。他没想到,这偶然会变成一种无法退回的命运。

《意大利女人》1916

纽约所罗门·R。古根海姆博物馆

学院派的牢笼

他很快进入了巴黎的艺术体系——最初在朱利安学院,后来进入国立美术学院,成为了古斯塔夫·莫罗(Gustave Moreau)的学生。那是一个尚信仰古典比例与故事画的年代,拉斐尔、普桑、安格尔的光芒依旧在画室上空盘旋。马蒂斯跟随传统,临摹,绘制静物与裸体,像一个守规矩的建筑学徒。

但他始终觉得,那些规定好的透视与颜色配比,像是在制造一个早已死去的世界。他用布朗色调画室内女人,他把苹果涂成灰中带绿的褐色,但他心里清楚,这些不是他看到的颜色——只是他被教会的颜色。他渴望颜色能再一次成为那个病床上陪伴他的、自由的元素,不是古典,不是道德,而是温度、触感和节奏。

他的画越来越让老师皱眉。他的妻子——阿梅莉,一位帽子设计师,是他少有的理解者,她的时尚敏感度甚至早于他:“为什么不让蓝色成为蓝色?为什么非得让它看起来像布料?”她说。

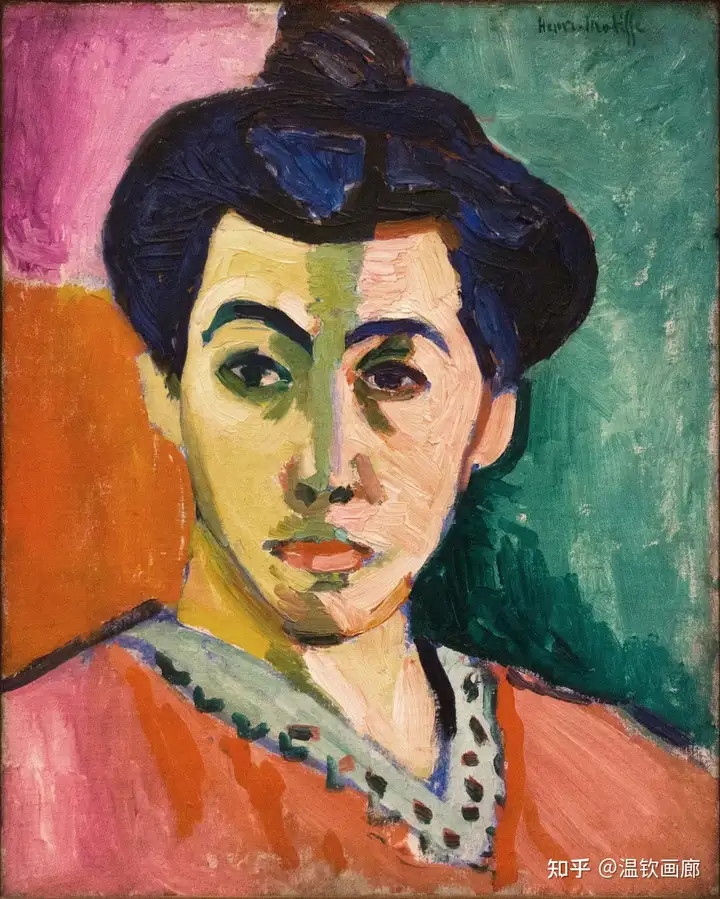

《绿色条纹》1905

哥本哈根史泰登艺术博物馆

高更与东方

有一幅画让他几乎决定重新开始。那是高更的《我们从哪里来?我们是谁?我们往哪里去?》。那画中几乎没有传统意义上的明暗塑造,没有阴影,也没有焦点,颜色直接平铺、扁平,像是从图腾与织物中诞生的语言。马蒂斯盯着画看了整整一个小时。他觉得那是一场视觉背叛,也是一种救赎。

从那以后,他开始关注东方艺术——日本浮世绘的留白与构图,伊斯兰织物的重复图案,甚至连挂毯与地毯都成了他的灵感来源。他意识到,颜色不必服务于物体,而可以服务于情感和装饰性的秩序。这对他来说是一次真正的释放。

1904年夏天,他去了圣特罗佩,一个阳光烧灼、颜色饱和的地中海小镇。他在那里遇见了保罗·西涅克,一位点彩派的追随者。马蒂斯开始尝试这种科学而冷静的分色技法——把颜色拆分成纯粹的小点。但他很快感到不满足:颜色的生命力被限制了,它不再流动,而是被钉死在画布上。

《打开的窗户》1905

华盛顿特区国家美术馆

于是,他开始了自己的实验。他放弃了冷静的分色,转而采用更大块、更粗暴的色面。他画妻子的画像时,不再关心肤色的“准确性”,而是让绿色划过鼻梁,让红紫在背景燃烧。他说:“我不是在画她的脸,而是在画她的存在。”

那幅画后来会被命名为《戴帽子的女人》,而它的真正含义是:一个色彩叛徒的宣言书。

点燃的不是颜料,而是眼睛

到了1905年,马蒂斯已经三十六岁,他不再是那个因病画画的青年,不再是法学院的逃兵,也不再是古典教条的传声筒。他要让颜色说话,要让它们发出自己的声音,不被光学理论约束,也不为“真实”服务。他的工作室渐渐变成一个花布与色块交错的现场,墙上贴着东方织物、非洲面具和自己未完成的画。他的孩子们在这些颜色之间奔跑,他的妻子继续为他戴上那些颜色夸张的帽子,仿佛全家人都已成为色彩的侍者。

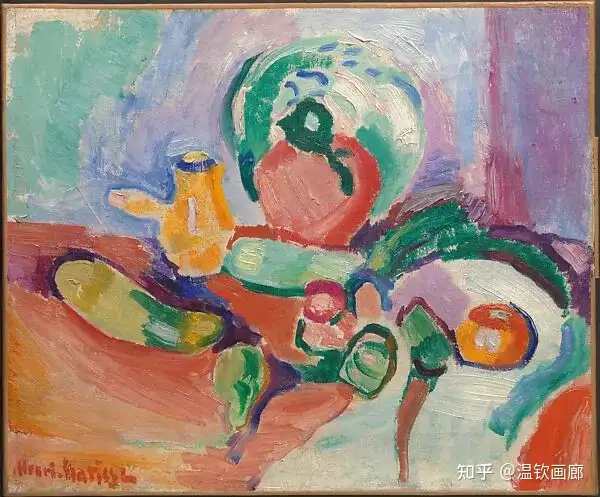

《天竺葵静物》1906

芝加哥艺术学院

他没有在等一场革命,而是在酿一场视觉风暴。他知道,这风暴只需要一个展览,就会爆发。

而它的名字,注定不会是“高贵的色彩”,也不是“纯粹的形式”——它将被讽刺、被侮辱,最后才被铭记。

它的名字叫:野兽。

第二章:1905年秋天,野兽出笼

10月的巴黎,总是习惯把秋风裹在艺术的外衣下。大街上已经张贴出了红色告示:“Salon d’Automne —— 第三届独立沙龙,10月18日至11月25日,于大皇宫展出。”这是一个年轻的展览,试图打破学院的垄断,让“非传统”的艺术找到舞台。

可谁也没想到,这一年的第七号展厅会成为一场视觉暴乱的起点。

展厅第七号:色彩袭击

那个展厅不大,却布置得如一口色彩熔炉。墙上挂着安德烈·德兰、莫里斯·德·弗拉曼克、乔治·鲁奥、阿尔贝·马尔凯的作品,画风各异,却都像从一根燃烧的画笔中诞生。而最刺眼的,是马蒂斯的那幅——《戴帽子的女人》。

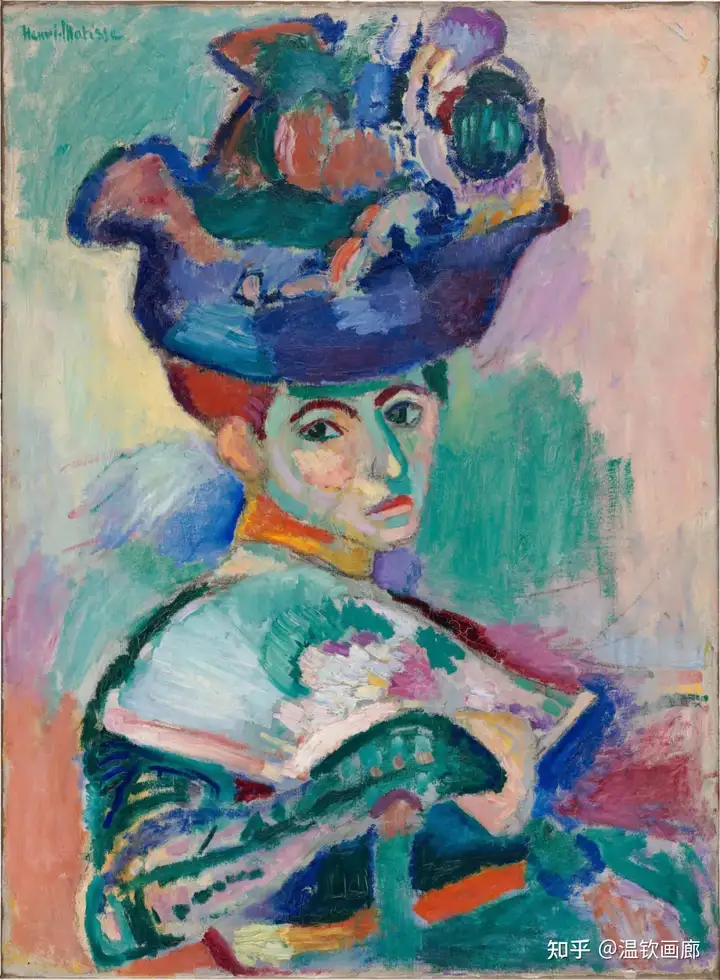

《戴帽子的女人》1905

旧金山现代艺术博物馆

他的妻子被画成一种几乎是怪诞的形象:绿色斜穿面庞,紫蓝跳跃于背景,帽子如一团爆炸的花球。他没有塑造她的五官,而是用颜色去组织她的“存在”。那不是一个人在看,而是一团颜色在撞击你的眼睛。

一位贵妇在那幅画前停留片刻,紧接着对旁人说道:“这是疯人的梦吗?还是儿童的恶作剧?”她的随从则一脸正经地补充:“不,是对上帝的挑衅。”

“野兽”之名的诞生

评论家路易·沃克塞勒来到展厅时,正好在《戴帽子的女人》前与一尊传统雕塑擦肩而过。他眼睛一亮,笔锋一动。第二天,《吉尔布拉斯报》刊登出他的评论:“在这个雕塑的中心,这群野兽在嘶吼。”——“Donatello parmi les fauves!”

《静物》1905

大都会艺术博物馆

那句话从此钉死在历史上。“野兽派”(Les Fauves)的称呼就这样诞生,带着嘲讽、震惊与猎奇意味,如野火般传遍巴黎。

马蒂斯得知这个称呼时,只淡淡地说了一句:“如果这就是他们感受到的东西,那也没错。”

色彩的叛徒,还是未来的先知?

媒体反应迅速而猛烈。《费加罗报》称他们“摧毁了绘画的语言”;《巴黎画报》说“这是对眼球的暴力攻击”。一些评论干脆用心理术语批评马蒂斯:“这是躁郁症在画布上的展现,是逃离现实的迷乱。”

甚至连画家圈内也有分裂。毕沙罗在信中写道:“这不是印象主义,这是狂热的装饰学。”而马奈的学生则称马蒂斯是“背叛了调和的原则”。

但就在嘲讽中,有一位人群中的旁观者,悄悄买下了《戴帽子的女人》。他是美国收藏家格特鲁德·斯坦因的弟弟——利奥·斯坦因。他看着那幅画说:“他不怕颜色。这不是疯子,这是勇士。”

《科利奥的屋顶》1905

圣彼得斯堡埃尔米塔日博物馆

马蒂斯的沉默与倔强

展览期间,马蒂斯很少接受采访,也没有发表公开声明。他整天呆在工作室里,反复调试几块新的画布,尝试更大胆的色块。他的安静并不是软弱,而是一种拒绝加入辩解的姿态。对他来说,颜色的自由不需要辩护。

“我不是要让人理解我的画,我是要让他们感受到颜色本身的喜悦。” 这是他后来说的一句话,而那年秋天,他已经用《戴帽子的女人》将这句话炸进了公众的视野里。

那幅画后来被挂在他家中最显眼的位置。他女儿玛格丽特说:“爸爸说,那是我们家的炸弹,永远不会被拆除。”

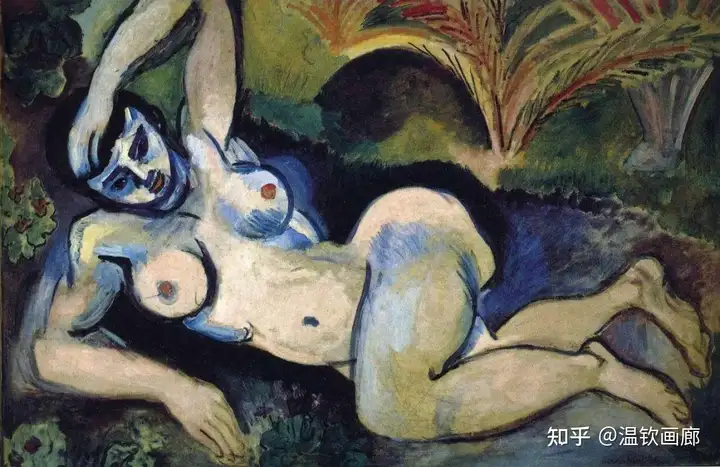

《蓝色裸体》1907

巴尔的摩艺术博物馆

野兽派,不是流派,是爆炸

展览结束后,“野兽派”这个词被越来越多地引用。评论家试图将它归类、界定、命名。但马蒂斯清楚地知道,他们之间并没有统一宣言,也没有共同信条。他和德兰的作品截然不同,弗拉曼克的暴力色彩也并非他的审美理想。

他在一封信中写道:“我们不是一个主义,我们是一次爆炸。”

这句话道出了野兽派真正的本质:它不是一条风格的河流,而是一场关于颜色权力的地震。

《向日葵花瓶》1898

圣彼得堡埃尔米塔日博物馆

从那一刻起,颜色不再只是画中之物,而成为一种可以干扰、挑衅、重塑感官与现实的武器。马蒂斯和他的“野兽”们让整个巴黎意识到:美术的疆界可以被撕裂,颜色不必循规蹈矩,它可以尖叫,可以跳舞,可以伤人。

而这,只是开始。

第三章:反叛的秩序

颜色在跳舞,画家在布阵

马蒂斯的画布常常给人第一眼的错觉:颜色爆裂、线条随性、空间不稳、透视紊乱,仿佛是一个孩子在墙上胡乱涂抹的节日。然而,再多看一会,那些被我们初看时误认为“混乱”的画面,会慢慢生出某种静默的秩序——一种比传统透视更难把握的节奏感。

这正是马蒂斯的秘密:他不只是一个色彩的纵火犯,他更是一个冷静的建筑师。

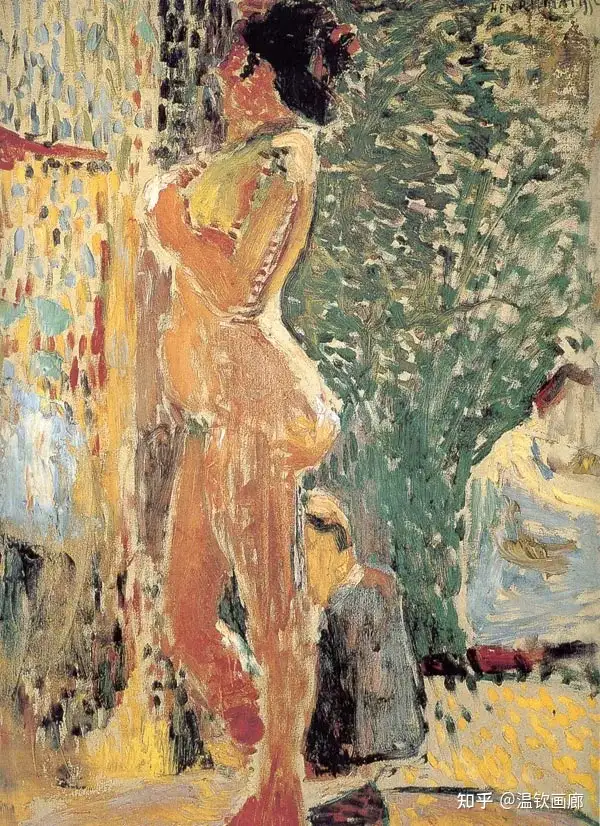

《裸体研究》1899

东京普利司通艺术博物馆

在《窗前的女人》(1905)里,红色如同一张火热的幕布,把室内的一切都吸进去。桌布、墙纸、窗帘,甚至远处的花园,全被同一种红所统摄,几近疯狂。而这画面的“稳”,却来自那像是随手一划却极为精准的黑线——线条并不遮盖色彩,而是像在火焰里悄悄打下结构的钢筋。那是一种“被节制的放纵”,一种“有控制地解放色彩”的姿态。

《窗前的女人》1905

马蒂斯将绘画从透视牢笼中拉出,却没有让它跌入无序的深渊。他解构了形,却没有放弃构图。

编织而非再现:织物的逻辑

他的绘画,常被比喻为“织物”。这不是巧合——织物是马蒂斯语言的母语。

他从日本浮世绘那里学来如何压平空间、如何让颜色与轮廓并置;从摩洛哥的陶罐、地毯与伊斯兰装饰中,他读出一种“不需写实却能令人信服”的世界逻辑。他用织物来思考画面——颜色像织线一样彼此交错,而不是像西方古典那样,被统一的光源支配。

那些背景不再是背景,而是主角。那些看似重复的花纹,并不只是装饰,而是一种视觉节律。他画的是一个能包围身体的世界,一个如毯如屋、如梦如室的内部空间。

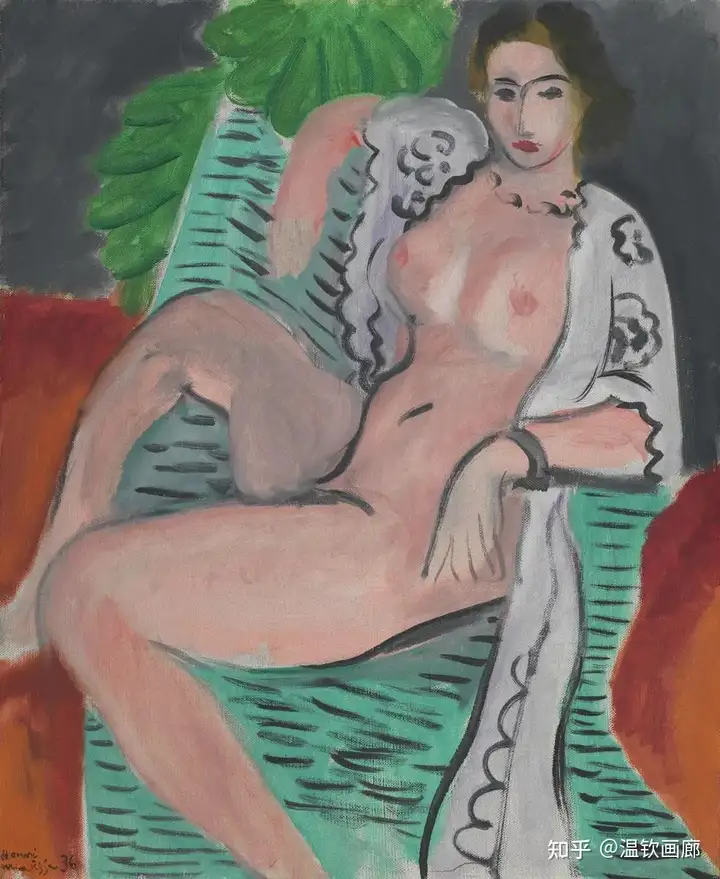

《垂褶裙裸体》1936

泰特美术馆

他甚至曾说过:“我梦想的艺术,是一种像安乐椅一样,带来平静的艺术。”

安乐椅,从来不是西方油画史的核心词汇——但它恰好道出马蒂斯的革命温度。

三位祖父:高更、梵高、马奈

他并不是从天而降的野兽。他身后有三位精神祖父。

他承袭了高更的“去自然化”与“人工色”,却比高更更在意画面的整体平衡;

他借了梵高的情绪色彩,但比梵高冷静得多,不用颜色尖叫,而是让它低语成墙;

他也接过马奈扁平化的接力棒,却不再纠缠在现实边缘,而是彻底投向画面的独立性。

《花瓶、瓶子和水果》1906

圣彼得堡埃尔米塔日博物馆

他们一个个都是画布的叛徒,而马蒂斯,把他们的叛逆整合成了一种静默的语言。不是在画“什么”,而是在画“怎么被看见”。

有控制地爆炸

与其说马蒂斯反叛了西方绘画传统,不如说他悄悄改写了“秩序”这个词的含义。他把秩序从透视法中解放出来,重新植入到色彩与节奏中去。不是靠模仿自然来组织画面,而是让颜色之间彼此自律、互响,如同乐谱里并不总是和谐的音符,却能织出一曲令人沉醉的慢舞。

这就是马蒂斯的秩序:

一种脱离了模仿的视觉结构;

一种来自东方的图案精神;

一种在“看起来很自由”的表面下,严丝合缝地跳舞的色彩编排。

我们习惯把“革命”想象为破坏,而马蒂斯则告诉我们:

真正的革命者,是那个在火焰中依然画得出圆的人。

《下午晚些时候的巴黎圣母院一瞥》1902

第四章:失败者,胜利者?

沙龙之后:掌声、口哨,或沉默?

1905年秋天的沙龙过去了,马蒂斯在评论界成了“野兽”的代言人。那句Vauxcelles的“Donatello among the wild beasts”(野兽中多纳泰罗)迅速传开,媒体兴奋,同行警惕,观众困惑。画廊里站着的人群,许多人皱眉不语,有人低声咒骂,也有学生偷笑,模仿那幅《戴帽子的女人》的“绿线脸”。

那并不是一个容易成为“胜利者”的秋天。

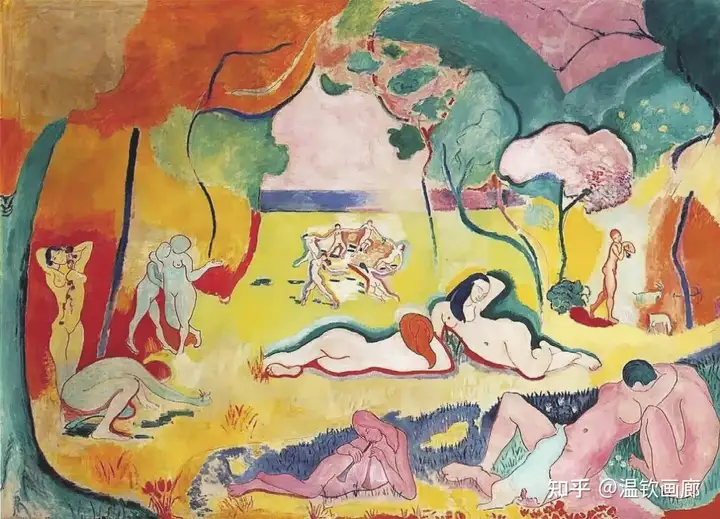

《生活的乐趣》1905

费城巴恩斯基金会

而就在此时,马蒂斯已经38岁,比起其他刚崭露头角的“现代派青年”,他显得有点“年纪太大”。他已经有家庭、有孩子、有债务,甚至还曾考虑过放弃艺术,去靠装饰图案谋生。

所以,那场轰动的沙龙,对他来说,是一场赌博。

野兽派的落幕:短暂、混乱、不光彩?

野兽派的热度来得快,去得也快。到1908年左右,这个松散的团体便已几近解体,德兰、弗拉曼克等人各自散去,追求风格上的新归属。有人往立体主义靠拢,有人重回自然主义。批评家也开始从“新野兽”转向“新几何”。

而马蒂斯,没有跟风,也没有领潮。

《摩洛哥人》1919

现代艺术博物馆

他选择了孤独地继续实验。在1906–1910这几年中,他的创作一度变得艰难——市场冷淡,展览零散,评论多半敌意。他甚至被斥为“一个已经过气的激进者”。而在更为抽象、概念化的毕加索声势崛起之后,他显得不再那么“前卫”,甚至一度被视为“温和派”。

但他没有退回学院派的怀抱,也没有跟着立体主义去解构世界。他不解构物体,他构建感觉。

这,决定了他最终不是野兽派的“失败者”,而是另一个方向上的“胜利者”。

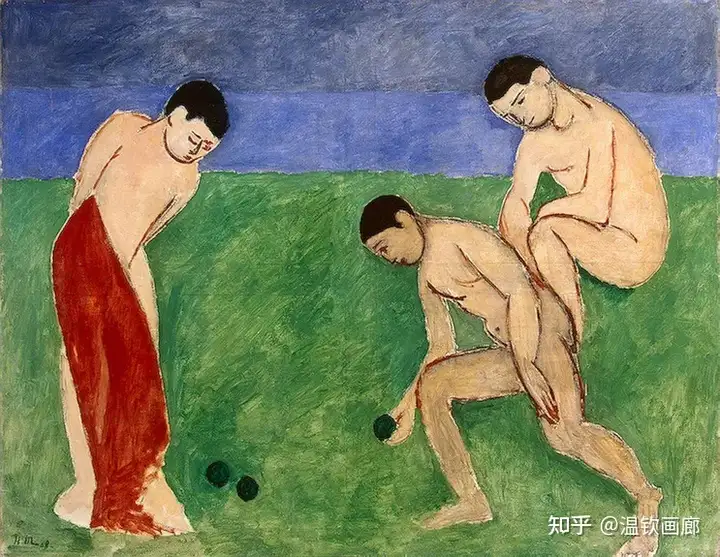

《保龄球游戏》1908

圣彼得堡埃尔米塔日博物馆

“我想要的是平静”:一句柔软的反叛

在1910年一次访谈中,马蒂斯说出一句后来频频被引用的话:

“我想要的是一种带来平静的艺术,像一把舒适的安乐椅,供疲惫的人在其中休息。”

这句话被许多人误解为“保守”或“软弱”,仿佛他放弃了先锋的立场,转身去做美学沙龙里的摆设。

但我们若真看他的作品,会发现“平静”从不是妥协。

他画的“平静”,不是逃避,而是一种极限挑战。你试着在一块火焰般的红里安排一张桌子,在混乱如织的图案之间让一双眼睛对你微笑,那需要的不是冲动,而是极高的控制、耐心与判断。

《巴黎圣母院的景色》1914

现代艺术博物馆

马蒂斯的“平静”,是一种控制了火焰之后的宁静;是学会了如何不以震惊来博得注意,而以和声来吸引凝视。

那不是退出革命,而是建立自己的共和国。

暴力的美学,其实有另一种形式

我们总以为现代主义的美学革命是爆炸、破裂、惊世骇俗。但马蒂斯的“暴力”,是一种更隐秘的审美侵略:他让你在不知不觉中,被一种全新的“观看方式”同化。

你不会被他的画吓跑,却会在凝视的十分钟后,发现你再也回不去“学院派的写实风景”;你再也无法只把颜色当作“涂在形体上的那层皮肤”,你开始意识到:颜色,本身就是内容。

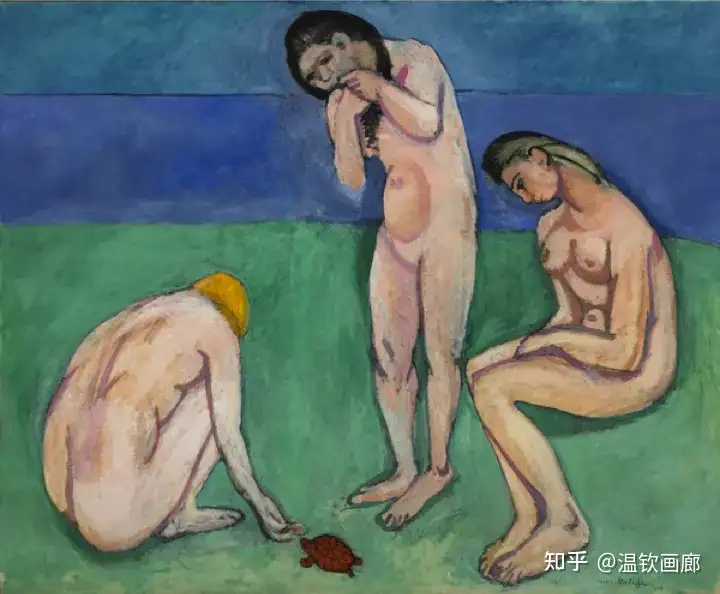

《与乌龟一起洗澡的人》1908

圣路易斯艺术博物馆

马蒂斯的“革命”,不像野兽那样嘶吼,也不像未来主义那样狂奔;他更像一个无声拆墙的人,把一砖一瓦地堆积出的西方古典画法,小心拆解,重组成新的温柔王国。

第五章:颜色的未来将是装饰性的?

一百多年前,谈论“装饰性”,往往意味着轻浮、边角、非主流——是绘画边缘那些纺织、镶边、墙纸图案的代名词。而在马蒂斯那里,这个词却如同一颗被重新擦亮的宝石,被他高举在20世纪现代艺术的起点上,像一枚悖论的勋章。

“我再说一次,我不是野兽派。我是一个装饰画家。”

他在晚年对一位记者这样说,语气轻缓、坚定,甚至带着一点故意的挑衅意味。

一张装饰性的画,是怎样“击中”观者的?

在《红色的和谐》之后,马蒂斯越发清晰地走向一种新的绘画理想:不是对外部现实的再现,也不是对内心冲动的喷洒,而是对一块平面空间的组织——用颜色、线条、图案,建立一种静态却充满动感的秩序。这不是退让,而是一种极度克制的胜利。

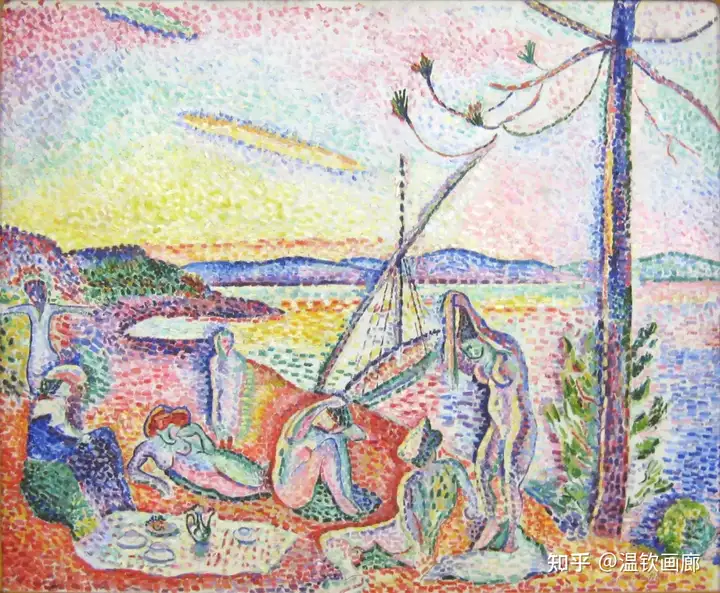

《奢华、平静和性感》1904

巴黎奥赛博物馆

1909年的《舞蹈》和《音乐》,为俄罗斯收藏家谢尔盖·舒金绘制,是马蒂斯“装饰性宣言”的真正开始。

《舞蹈》里五个裸女围成圆圈,背景被简化为一块绿色的地、一片蓝色的天。画面近乎空白,极简,却令人震颤——那种颜色与动作的原始性、节奏感与均衡,是在极度控制下爆发出的纯粹生命力。它没有“叙事”,也没有“写实”,只有律动,像一曲没有歌词的和声,在你眼前跃动。

这些作品被当时的西方评论界骂得体无完肤:

“猿猴的狂舞”、“裸体的亵渎”、“毫无文化的装饰”。

但马蒂斯不为所动。他说:“画面最重要的不是主题,而是它是否能够带来一种安静、均衡、纯粹的喜悦。”——他要让颜色成为一种秩序的语言,而非混乱的暴力。

他在《舞蹈》中找到了某种“更深的平面性”:画,不是要“穿透”或“表现”世界,而是重新编织一个世界。一个由颜色主导、由线条呼吸的世界。

《舞蹈(1)》1909

纽约市现代艺术博物馆

这一点在1911年给舒金绘制的大幅《摩洛哥室内》更为鲜明:马蒂斯开始用阿拉伯地毯的结构逻辑、东方瓷器的对称布局、日本浮世绘的构图方法来“组织”画面。他借用了“装饰艺术”的图腾,并把它拔高为一种视觉语言的哲学。

他在信中曾写:“我对装饰感兴趣,不是因为它美,而是因为它是一个世界的隐喻。每一片颜色,都是一个声音;每一个图案,都是一种秩序。”

《音乐》1910

圣彼得堡埃尔米塔日博物馆

装饰:是屈从,还是反叛?

我们今天谈论“装饰”,早已被波普艺术、设计美学、复古潮流重新洗牌。但在1910年代,它是一个危险词汇。

装饰是女性化的,是东方的,是“非西方理性”的象征。它曾是那些不被承认的艺术形式的庇护所:地毯、挂毯、瓷器、刺绣、花纹。它从不登堂入室,只被容许贴在边角、墙脚、背后。

而马蒂斯,正是把这些“边角的艺术”,放上了主舞台。

《蓝锅和柠檬》1897

圣彼得堡埃尔米塔日博物馆

这是一次非对称的美学战役。他不与毕加索争谁更具结构性,也不与马列维奇比谁更抽象,而是走入被西方中心忽视的“图案宇宙”——让地中海的阳光、伊斯兰的几何、非洲的面具、日本的平面美学,全部进入西方绘画的核心叙事。他用“装饰”之名,推翻了西方透视绘画几百年的霸权。

这不是妥协,而是一次静默的叛乱。

颜色,不再是表现的媒介,而是存在本身

在马蒂斯那里,颜色不再是为形体服务的“衣服”,而是画面结构的主宰者。他不再把颜色“填进”轮廓,而是让颜色“决定”轮廓本身。红决定一张桌子有多宽,绿决定天空有多近,蓝决定人物的安静或焦躁。

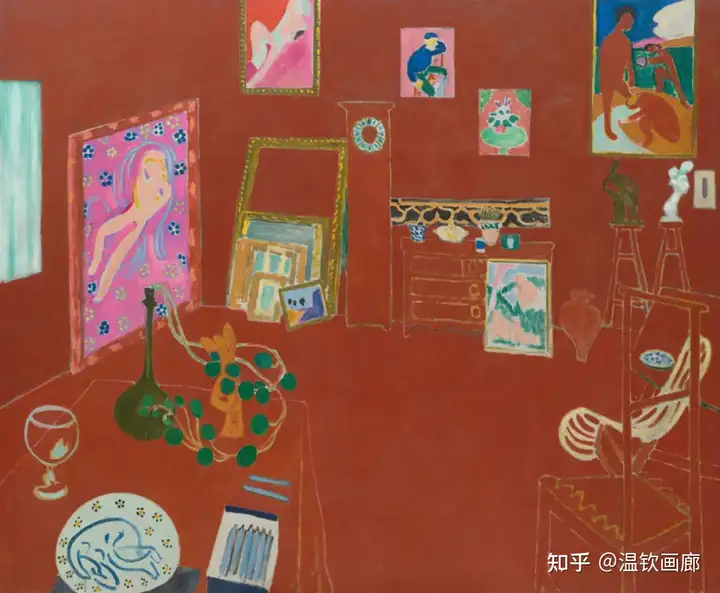

《红色工作室》1911

现代艺术博物馆

这正是装饰性的深刻之处:它不是表面的繁复,而是内在的协调。就像巴赫的赋格,繁复之下是数学;就像中国的青花瓷,重复之中有宇宙。

马蒂斯曾说:“我最想画出一个世界,一个可以用眼睛居住的世界。”而那世界的砖瓦与空气,正是由颜色织就的。不是色彩的暴动,而是色彩的国家,一种秩序井然、却灵动跳跃的视觉共和国。

尾声:死于颜色,葬于光中

1954年11月3日,马蒂斯在尼斯去世。他没有埋葬在巴黎的艺术家墓园,而是长眠于旺斯,埋在那座白色教堂的山坡下。没有宏伟的墓碑,只有一块石头,和阳光从玻璃中落下的光斑。

有一位参观者曾在旺斯礼拜堂写下这样一句话:

“我以为他是野兽派,结果他是一个圣徒。”

但马蒂斯自己或许会笑着回答:“我只是个颜色的仆人。”

“那不是颜色在叫喊,而是我们从未真正倾听过颜色的声音。”

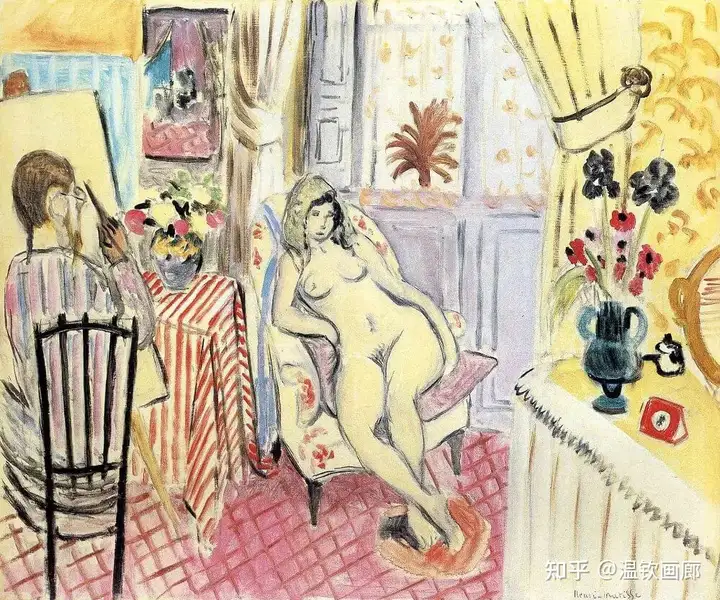

《艺术家和他的模特》1919

“Creativity takes courage.”

“创造力需要勇气。”

- Henri Matisse

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等