德国当代杰出艺术家丹尼尔·里希特 Daniel Richter 温钦画廊 / 2025-03-14

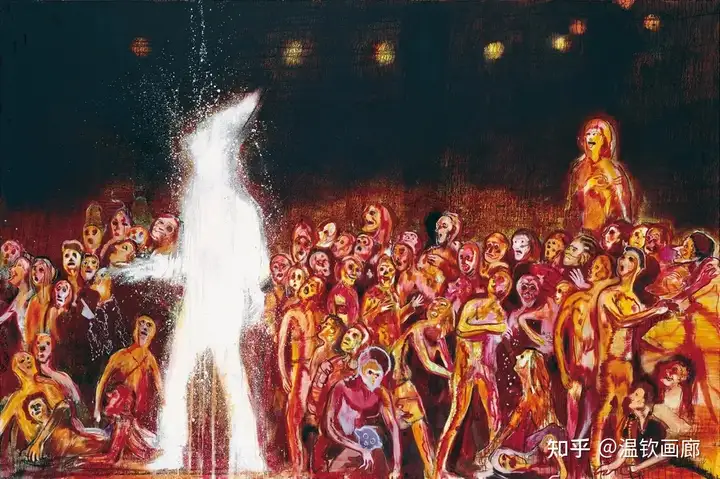

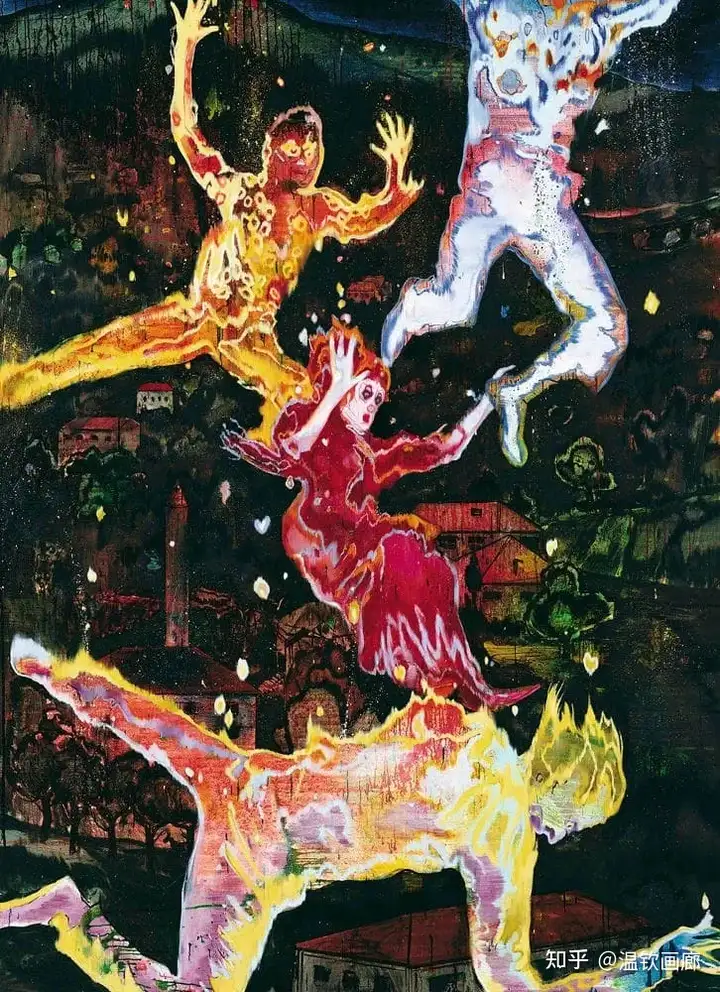

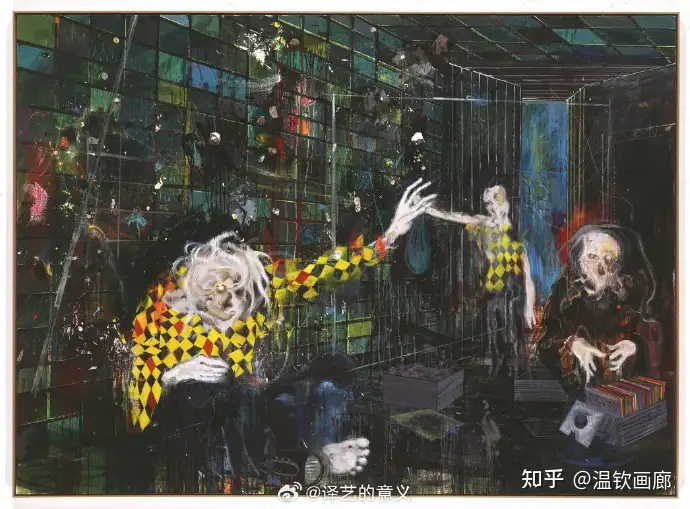

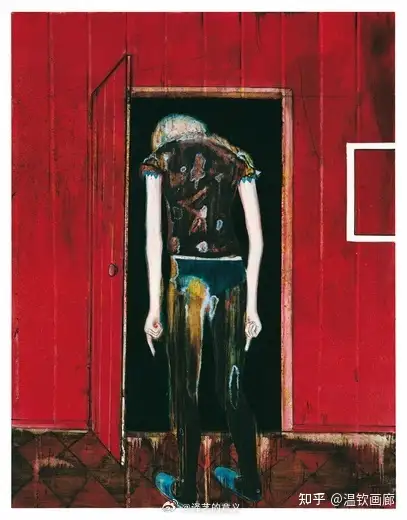

《世纪末》

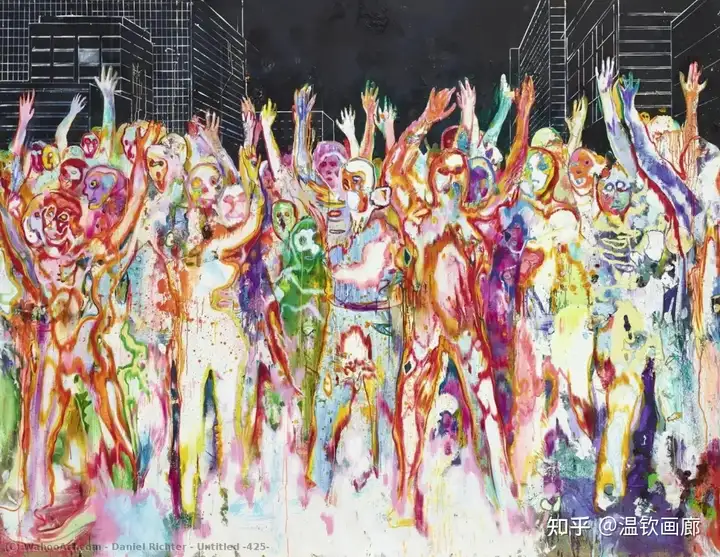

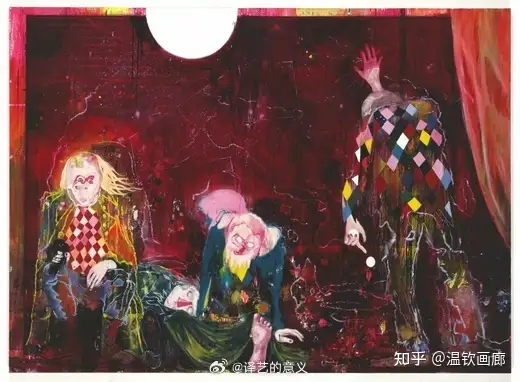

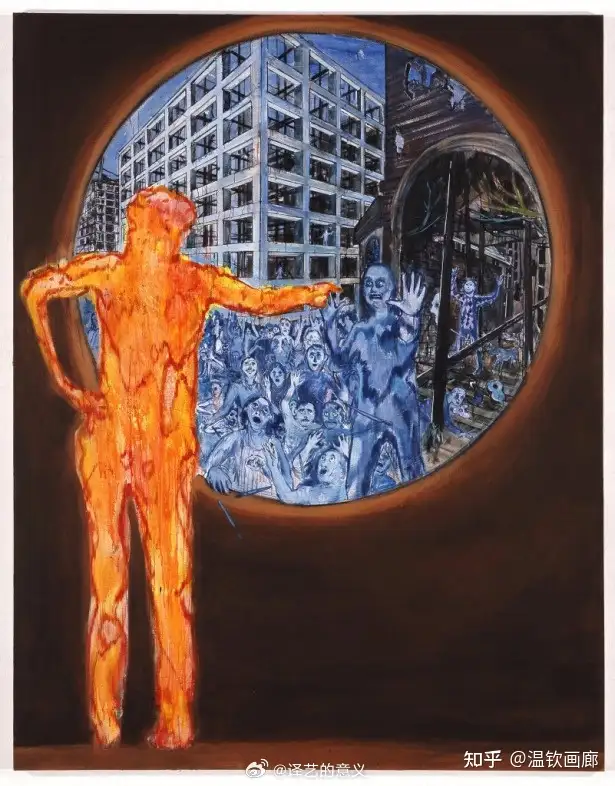

《狗狗星球》

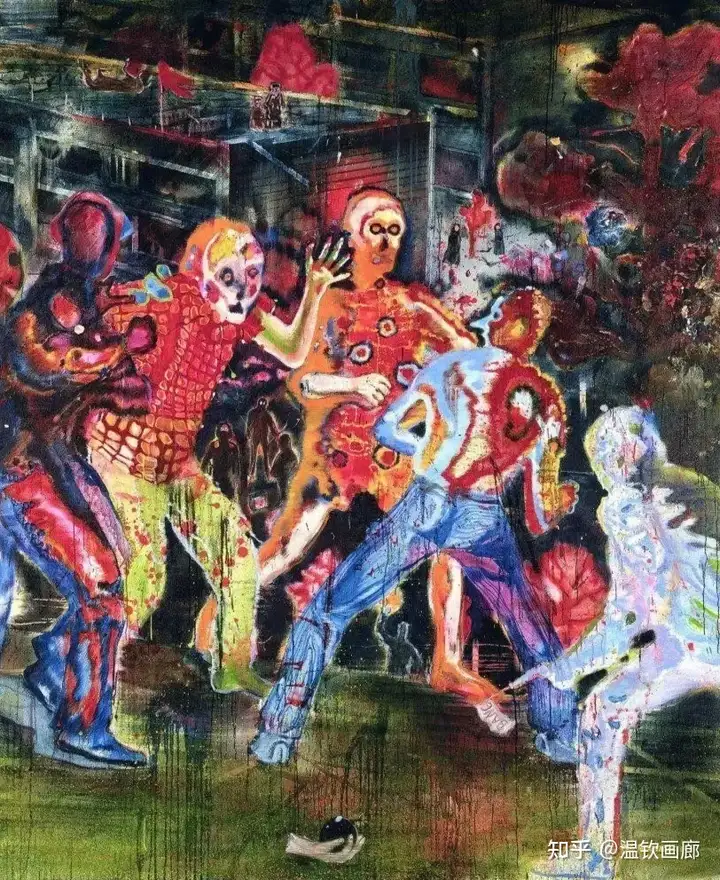

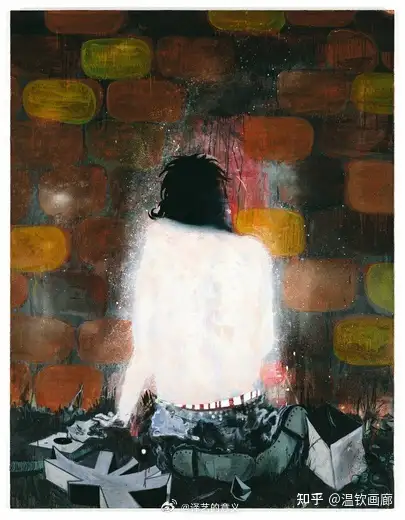

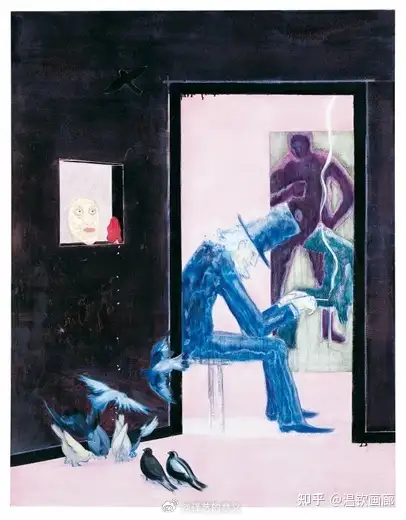

《电子/厄勒克特拉》(Elektro/a, 2005)

《电子/厄勒克特拉》(Elektro/a, 2005)便充分体阐述了里希特的上述说法,也反映了他在形式上处理画面的方式:三个寒酸潦倒的形象——两个穿着小丑哈勒昆的服饰,披着深色斗篷的第三个顶着一个骷髅,他们代表着一个朋克和滑稽教达到高潮的时代的残余。蓝人同样在画面右下角现身,却成了被拆卸的玩偶。欢乐和英雄时代已经逝去,死掉的金丝雀被搜集到一起,唱片被取出却并没有被播放。室内环境强化了这种凄凉氛围,它由构成了一个临时棚子的众多抽象元素积聚而成,与其说是油画,不如说像素描。与其说是荒凉建筑,不如说是舞台布景。与其说是当前,不如说已成往事。 格哈德•里希特的观念性的色卡画作为基本结构,上面被丹尼尔•里希特以涂鸦的手法添加了颜料斑点。由此一来,严格的几何底板增添了绘画的偶然成分。三维效果在被暗示的同时也被否决,因为这些涂抹的痕迹违背了透视效果,使观者注意到画布的平面性。

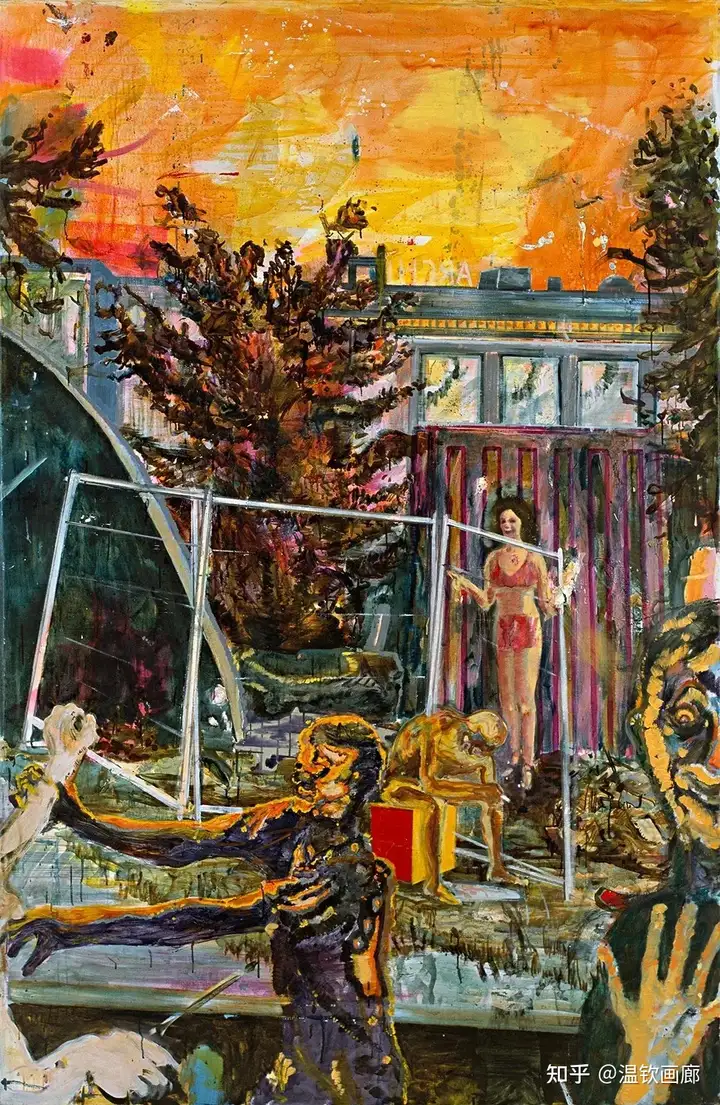

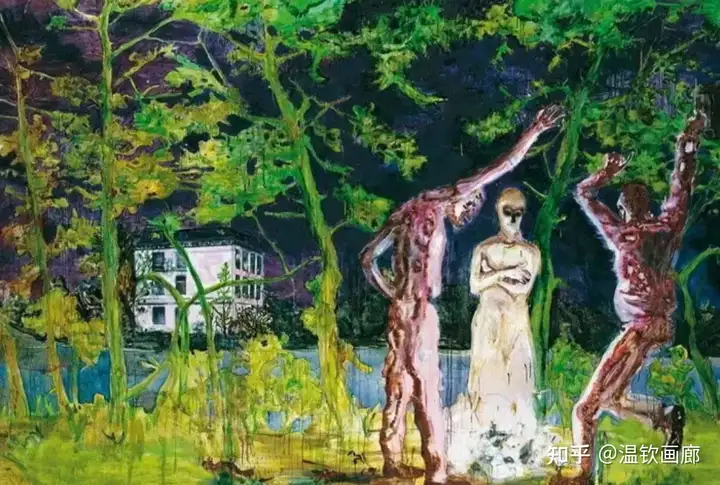

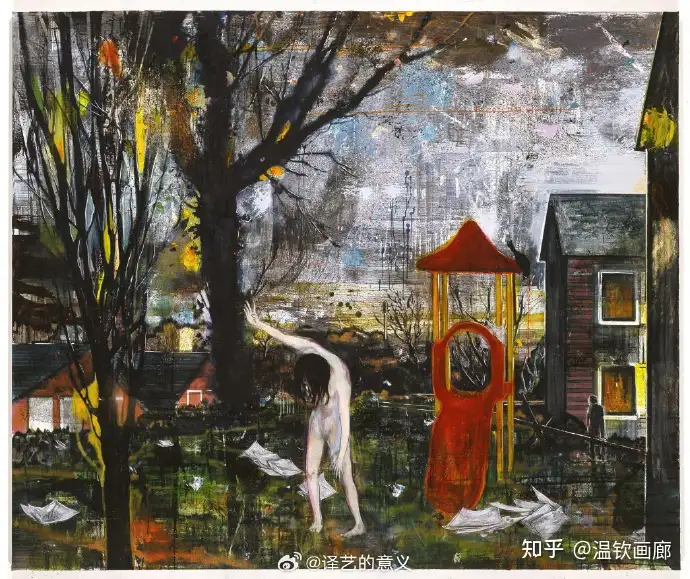

《对S.O.36的回忆》(Erinnerungen an S.O. 36, 2009)

《对S.O.36的回忆》(Erinnerungen an S.O. 36, 2009)结合了上面提到的《电子/厄勒克特拉》,描绘了一栋类似的临时建筑,它的外侧充当了给漫画和童话世界中走出的形象的背景。倘若我们乐意相信里希特的作品标题,那么这里展现的是柏林传奇朋克酒吧俱乐部S.O.36的一段插曲。门边贴着一张巨大的小丑皮埃罗的海报。在俱乐部后面,蓝人正遭到鞭打,与此同时,入口前的白雪公主整合一只黑猫玩耍。轰动场景和反轰动场景平等存在,因为这些形象看起来一如刻板化的英雄,却没有满足观者的预想:蓝人忍受着暴力,仿佛这是他应得的结果。白雪公主坐在盆栽植物旁,仿佛成了家居清单的一部分。没有什么超人的力量,这些英雄角色具有了人类特征。背景中的建筑看起来同样破败,像是被勉强拼凑起来,仿佛出自一位尚未熟练掌握透视的绘师之手的毛坯构造。在此,绘画并不是一个能力技巧的问题,它似乎成了一项业余活动,就像那些反英雄们所从事的那样。

丹尼尔·里希特(Daniel Richter)

丹尼尔·里希特(Daniel Richter),1962年生,是德国当代最杰出的艺术家之一,1995年毕业于汉堡造型艺术学院,师从沃纳·布特纳 (Werner Büttner),他的创作随着时间的推移发生了显著的风格转变,早期作品受抽象表现主义影响,而后逐渐转向叙事性强的具象绘画。他认为,抽象绘画和具象绘画之间的二分法是一种虚构,因为色彩和构图的形式问题始终不变。里希特的创作方法一直沿用这一绘画思维框架。

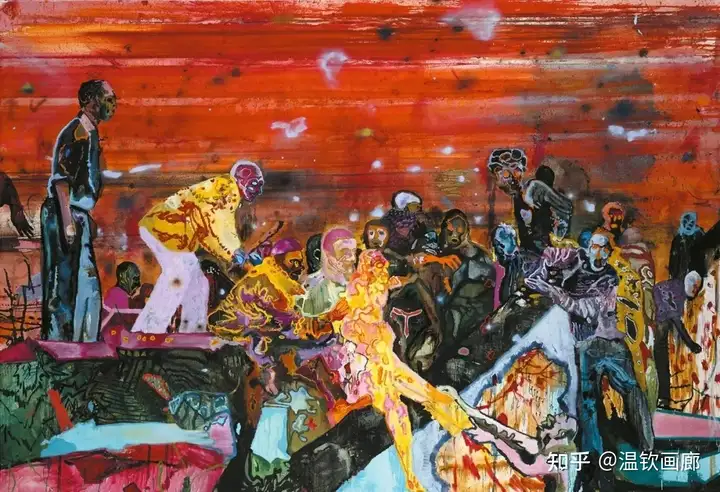

他艺术史、大众传媒、政治、性和流行文化元素综合巧妙地融入其作品中。通过艺术化的处理,他的作品不仅色彩强烈,还带来了一种狂乱、自由且充满活力的观画体验。里希特的创作充满了空想和戏剧性,形成了一种发人深省、带有哲理性的艺术表达。他的作品中充满了时间感,给人一种没有时间限制的戏剧画面的感觉。

他从布满缠绕的装饰图案、细致的栅格结构和滴落的颜料的抽象态势绘画转向了具有叙事影射的具象画,他的作品充满动态感,常使用鲜艳而不协调的色彩,通过复杂的构图和强烈的情感表达,描绘出暴力、对抗和社会不平等等主题。

20 世纪 90 年代,里希特在阿尔伯特·奥伦(Albert Oehlen)手下担任助手,在他成长的岁月里,他关注抽象主义的激进历史及其所允许的自由,在画布上填充了最大量的视觉信息。后来,他转向了具象绘画;被社会中相互冲突的主题所吸引,他开始用图像、文字和叙事元素的混合来描绘自己的反应和观察。在这一时期,里希特的作品自由联想到无数的参考资料,包括时事、城市生活片段、漫画书、梦境和历史绘画。暴力、孤独和尴尬通过一种既荒诞又超现实主义的绘画语言表现出来,同时还尝试了表现和抽象的界限。

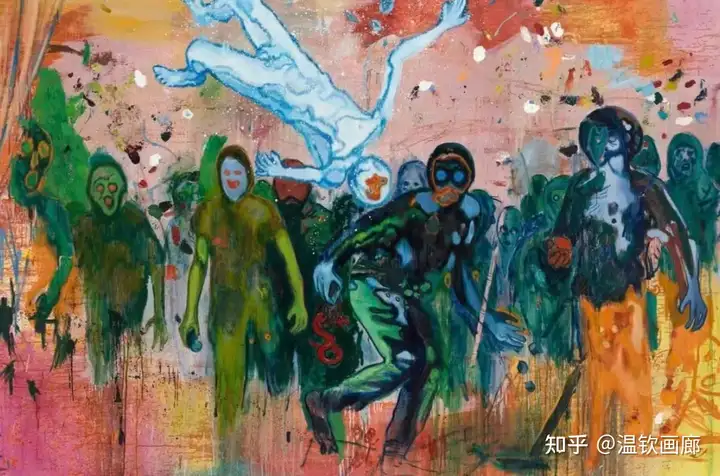

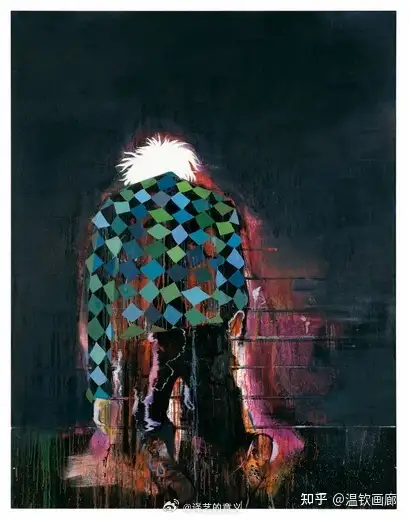

从 2015 年开始,里希特开始将关注范围缩小到人的形体上,并采用一种新的明确无误的方法,摒弃了以往场景的广阔性,转而采用更为直接的构图。在这些画作中,人物之间的压缩和张力表达了一系列动态,通过形式的交汇提出了强大的主体间体验。轮廓鲜明的轮廓与每个背景的微妙渐变相互交织,在抽象与具象之间创造出一种平衡。在里希特的大型作品中,他所使用的色彩和形式提升了作品的张力,并赋予作品一种荒诞的特质。

—— 丹尼尔·里希特

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等