现代艺术史上的几次重要的"绘画已死"宣言对艺术革新影响

温钦画廊 / 2025-01-18

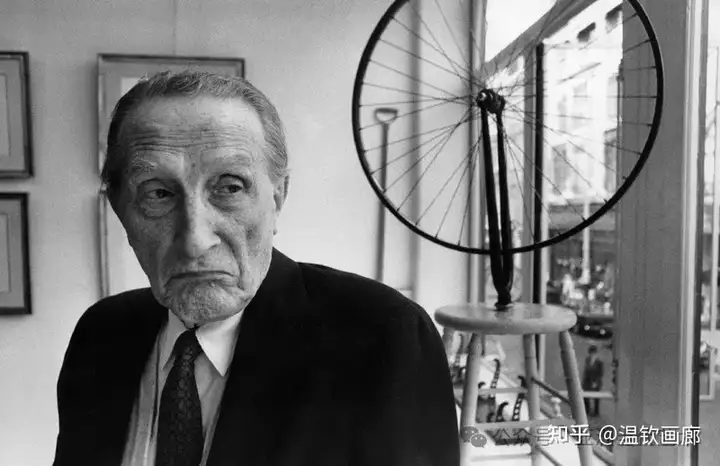

杜尚与他的现成品 - 自行车轮

引言

"绘画已死" - 这一引发争议的宣言自19世纪以来在艺术史中多次出现. 从摄影术的发明到数字技术的兴起, 每一次新媒介的出现似乎都在预示着传统绘画的终结. 然而, 历史一再证明, 绘画不仅没有"死亡", 反而在每一次技术革新的挑战下展现出惊人的生命力与自我革新能力。

这种现象促使我们思考: 为什么"绘画已死"的论断会反复出现?

这些宣言背后反映了怎样的媒介焦虑? 绘画又是如何在这些挑战中实现自我更新?

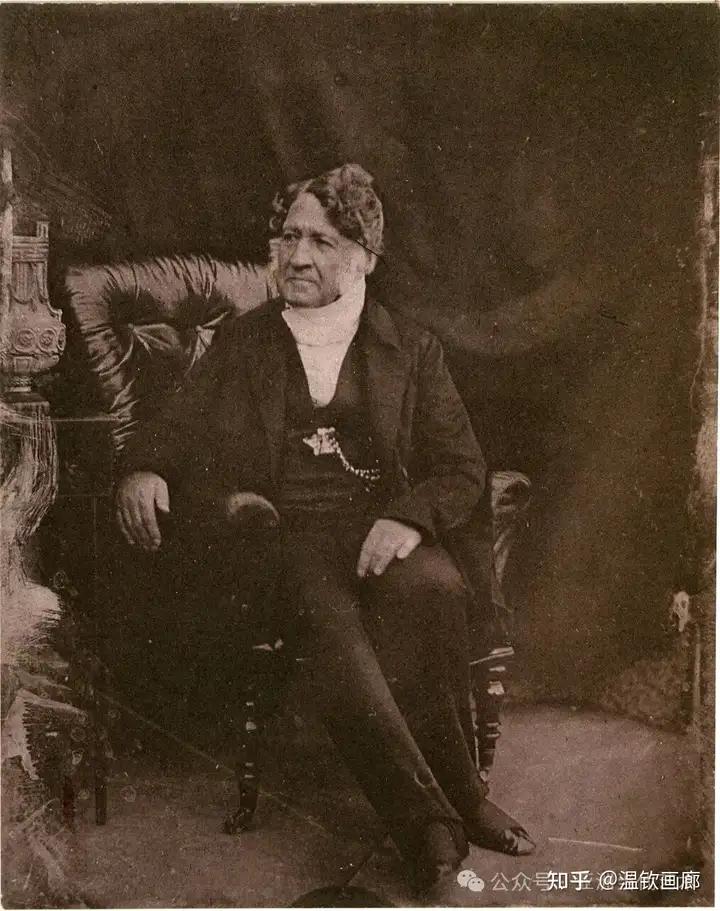

在1842年使用银版摄影法拍摄的时任法国国王路易-菲利普一世

纵观艺术史, 每一次"绘画已死"的宣告都与特定技术革新密切相关. 19世纪中期, 当保罗·德拉罗什面对达盖尔摄影术(银版摄影法)时, 宣称"从今天起, 绘画已死", 是对机械复制时代到来的直接反应;

到了20世纪初, 杜尚以现成品向传统绘画发起挑战, 引发了对绘画本质的深刻反思;

而今天, 人工智能绘画的兴起又一次引发了对传统绘画未来的担忧. 这些不同时期的"终结论"虽然切入点各异, 但都指向了同一个核心问题: 在新技术浪潮下, 绘画如何保持其独特的艺术价值与表达力?

本文将通过梳理现代艺术史上几次重要的"绘画已死"宣言, 分析其产生的技术背景、理论内涵及其对绘画发展的影响. 特别关注绘画在面对每次挑战时如何通过媒介特性的深化和语言的革新来回应危机. 通过这一研究, 我们期待能够揭示绘画作为传统艺术媒介的独特价值, 理解其在当代艺术语境中的位置, 并展望其在数字时代的发展可能.

银版摄影法拍摄的妇女肖像

摄影技术与第一次"绘画已死"

19世纪30年代末, 当路易·达盖尔发布了其革命性的摄影工艺时, 法国画家保罗·德拉罗什据说曾感慨: "从今天起, 绘画已死. "这句广为流传的宣言不仅标志着第一次正式的"绘画已死"论断, 更反映了传统绘画在机械复制时代来临时的深刻危机.

摄影术的发明对绘画的冲击首先体现在再现功能上. 在此之前, 绘画一直是现实再现最重要的视觉手段, 画家们通过精湛的技艺为人类留下肖像、风景和历史场景. 然而, 摄影术以其前所未有的精确性和效率, 很快就在肖像画等领域取代了传统绘画的某些功能。相比耗时费力的绘画创作, 摄影不仅能够更准确地捕捉现实, 还具有便捷和经济的优势.

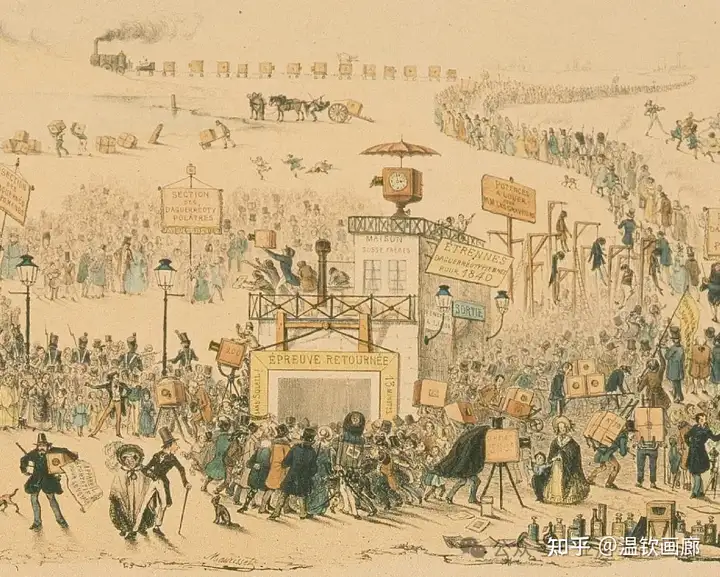

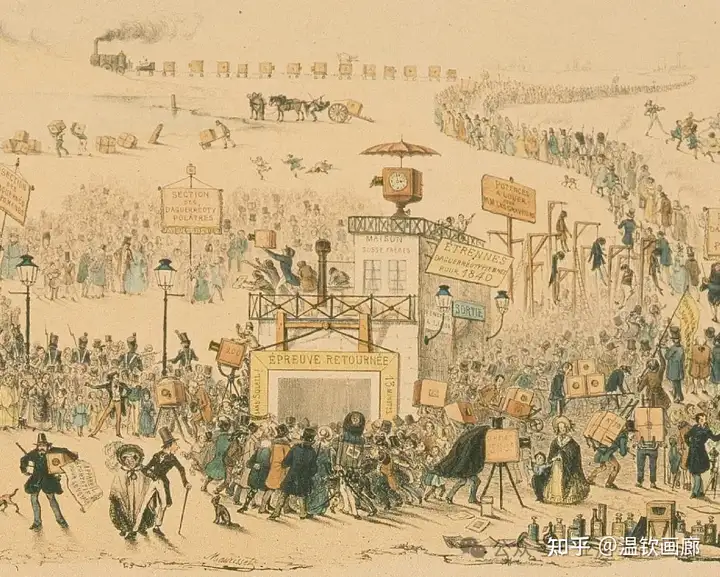

达盖尔摄影狂热, 法国版画师泰奥多·莫里塞所作的石版印刷漫画, 画面内容讽刺了达盖尔于1839年展示其摄影的发明后, 大众追捧摄影的新热潮.

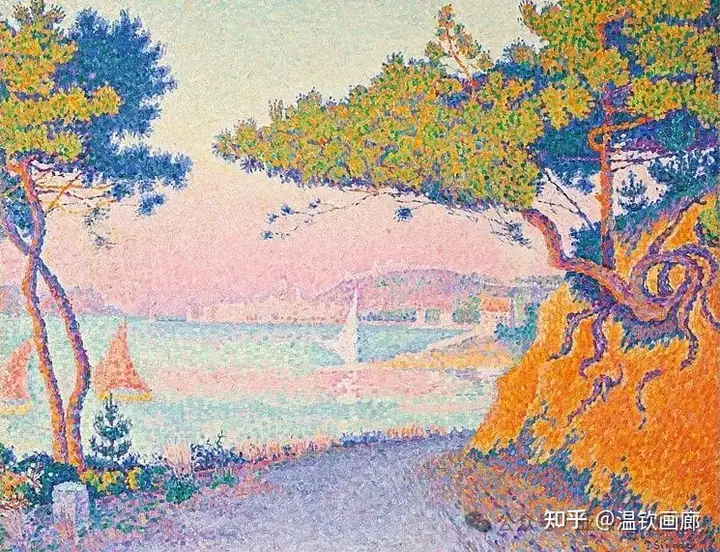

然而, 这场危机恰恰成为绘画艺术革新的催化剂. 面对摄影技术的挑战, 画家们开始反思绘画的本质与价值。印象派画家们率先突破了传统的再现模式, 转而关注光与色彩的瞬息万变. 莫奈、雷诺阿等人不再执着于对现实的精确描绘, 而是着力捕捉光影变化带来的视觉感受。 这一转向标志着绘画开始寻求超越纯粹再现功能的新可能.

在技法层面, 画家们也做出了突破性的尝试. 传统的细腻笔触被大胆的色块和笔触所取代, 画面呈现出前所未有的生动感和运动感. 这些革新不仅打破了学院派绘画的桎梏, 也开启了现代主义艺术的先河. 可以说, 正是摄影术带来的危机感, 推动了绘画向着更为主观、更具表现力的方向发展.

胡安湾 保罗·西涅克, 1896年, 伍斯特艺术博物馆

更深层次来看, "绘画已死"的第一次宣告实际上预示了艺术在工业时代的一个根本性问题: 技术进步是否意味着传统艺术形式的必然消亡? 历史的答案是否定的. 绘画不仅没有在摄影术的冲击下消亡, 反而通过自我革新开辟了新的艺术领域. 这一历史经验告诉我们, 技术革新虽然可能挑战传统艺术形式的某些功能, 但同时也为艺术创新提供了契机.

这次危机的化解过程也揭示了一个重要启示: 艺术媒介的价值不仅在于其工具性功能, 更在于其独特的表现力与创造性可能. 当摄影承担了客观记录的功能后, 绘画反而获得了更大的自由, 得以探索更丰富的艺术表现形式. 这一经验对于我们理解当今数字时代艺术媒介的变革具有重要的启发意义.

杜尚 - 泉

现代主义时期的绘画危机

20世纪初期, 现代主义艺术的兴起为绘画带来了新的危机与挑战. 这次的"绘画已死"论断不再源于外部技术的冲击, 而是来自艺术内部的革命性思潮. 其中, 杜尚的现成品艺术对传统绘画最具颠覆性的挑战.

1917年, 杜尚以《泉》这件现成品参展, 彻底动摇了绘画在视觉艺术中的中心地位. 通过将日常物品直接宣称为艺术品, 杜尚不仅质疑了艺术创作的传统技艺标准, 更挑战了绘画作为艺术表达主要媒介的地位. 当一个普通的小便池可以成为艺术品时, 画家们不得不重新思考: 绘画的价值究竟在哪里? 技艺的精湛是否仍然重要?

色彩研究, 正方形与同心圆 1913 康定斯基

与此同时, 抽象艺术的兴起进一步推动了绘画语言的革命. 从康定斯基的抽象表现主义到蒙德里安的几何抽象, 画家们逐渐摆脱了具象再现的束缚, 转而探索纯粹的形式语言. 这一转向某种程度上是对先前印象派革新的延续与深化, 但其彻底性更甚: 绘画不再需要外在对象的参照, 而是成为纯粹视觉形式的探索场域.

这场危机促使绘画进行了深刻的自我反思:

第一, 关于媒介特性的探讨: 绘画开始更多关注平面性、色彩、构图等本体要素, 克莱门特·格林伯格的现代主义理论就强调了这种"媒介特定性"的重要性。

第二, 关于创作主体性的思考: 艺术家的观念和态度开始超越技艺本身, 成为艺术创作的核心.

弹曼陀林的少女, 巴勃罗·毕加索, 1910

这一时期的绘画实践呈现出多元化的特征. 一方面, 像毕加索这样的艺术家通过立体主义探索新的视觉可能性;另一方面, 超现实主义者则转向内心世界的探索. 这些不同的探索路径表明, 绘画正在经历一次全面的语言重构.

值得注意的是, 这次"绘画危机"与其说是绘画的死亡, 不如说是其重生的阵痛. 通过突破传统界限、拓展表达可能, 绘画实际上获得了新的生命力. 现代主义时期的种种实验为后续的艺术发展开辟了广阔空间, 也为我们理解艺术创新的机制提供了重要启示.

后现代语境下的绘画问题

1960年代末至70年代初, 在观念艺术和极简主义盛行的背景下, 绘画再次面临存在危机. 约瑟夫·科苏斯等观念艺术家提出"艺术即观念"的主张, 认为传统的物质媒介, 包括绘画在内, 都已不再重要. 这一时期的"绘画已死"论断, 集中体现了后现代艺术对媒介本身的怀疑态度.

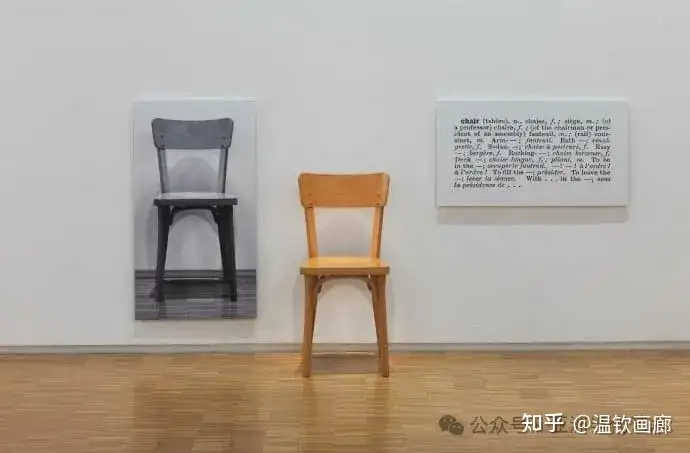

一把和三把椅子, 约瑟夫·科苏斯, 1965

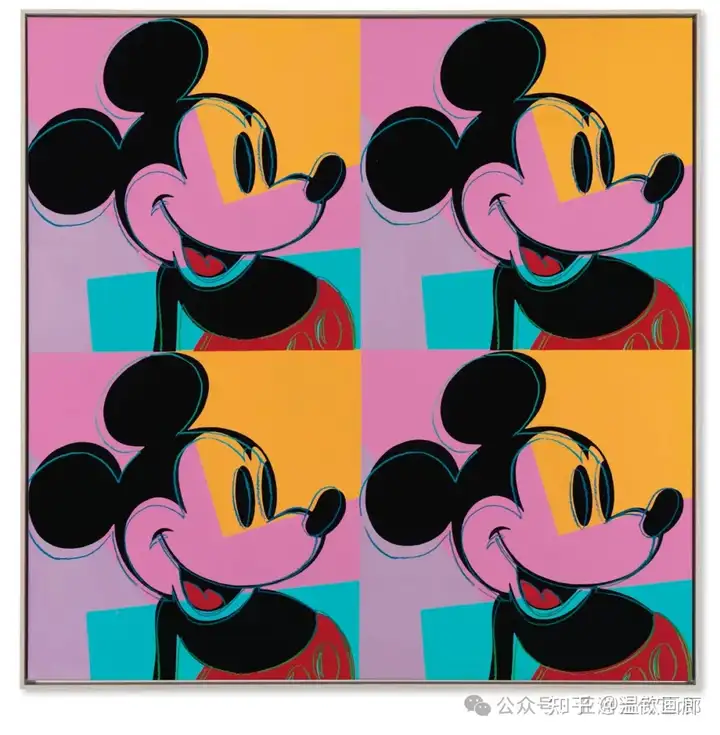

此时的绘画遭遇了双重质疑: 一方面, 观念艺术强调思想的优先性, 认为物质形式只是次要的载体;另一方面, 波普艺术通过借用商业图像和机械复制的方式, 消解了绘画的独特性与手工价值. 当沃霍尔的丝网印刷作品可以批量生产, 当科苏斯的概念作品可以完全摆脱物质形式时, 传统绘画似乎显得过于陈旧而局限.

米老鼠, 安迪沃霍尔

然而, 这场危机在80年代初期迎来了强有力的回应. 新表现主义的兴起, 以其强烈的个人表现力和回归绘画本体的姿态, 重新确立了绘画的当代价值. 德国艺术家巴塞利茨、基弗尔等人通过狂放的笔触和强烈的情感表达, 证明了绘画仍然是不可替代的个人表达方式. 意大利跨前卫运动和美国的新表现主义也都以不同方式重申了绘画的生命力.

床上的画家, 乔治·巴塞利茨, 2022

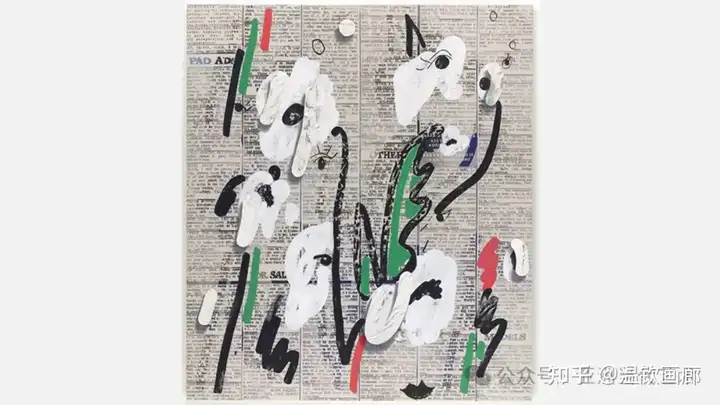

这一时期的绘画实践呈现出明显的"后现代"特征: 一方面保持着对传统的某种眷恋, 另一方面又充满了对既有规范的戏仿和解构. 画家们开始自由地混搭不同的历史风格, 引用各种视觉元素, 使绘画成为一个开放的文本场域. 这种策略某种程度上化解了前期观念艺术对绘画的质疑, 因为它表明绘画完全可以容纳并转化当代艺术的各种观念.

特别值得注意的是, 这一时期的绘画复兴也反映了艺术市场的影响. 相比难以收藏的观念作品和行为艺术, 绘画作品的可收藏性使其重新获得了市场青睐. 这一现象引发了新的讨论: 绘画的复兴是否仅仅是市场力量的产物? 然而, 这种质疑本身也推动了画家们对绘画本质的进一步思考.

数字艺术家使用Midjourney创作的水粉画

数字时代的绘画处境

进入21世纪, 数字技术的飞速发展再次引发了关于绘画前途的讨论. 特别是近年来人工智能绘画的突破性进展, 让"绘画已死"的论调又一次甚嚣尘上. 当Midjourney、Stable Diffusion等AI工具能在几秒钟内生成精美的图像时, 传统绘画似乎再次面临存在价值的挑战.

数字技术对绘画的冲击主要体现在三个层面: 首先是创作效率, AI绘画的高效率和低成本显著降低了图像生产的门槛;其次是技术门槛, 数字工具使得即便没有传统绘画训练的人也能创作出视觉效果惊人的作品;最后是传播方式, 数字图像的即时分享和病毒式传播改变了艺术作品的接受方式.

然而, 与以往的危机一样, 这些挑战也催生了绘画的新可能. 许多当代艺术家开始探索数字技术与传统绘画的融合之道. 他们或是将数字元素引入传统绘画, 或是通过数字技术扩展绘画的表现边界. 比如, 德国艺术家罗伯特·库斯米罗夫斯基就尝试将AI生成的图像作为创作素材, 重新通过手工绘画加以转化和重构.

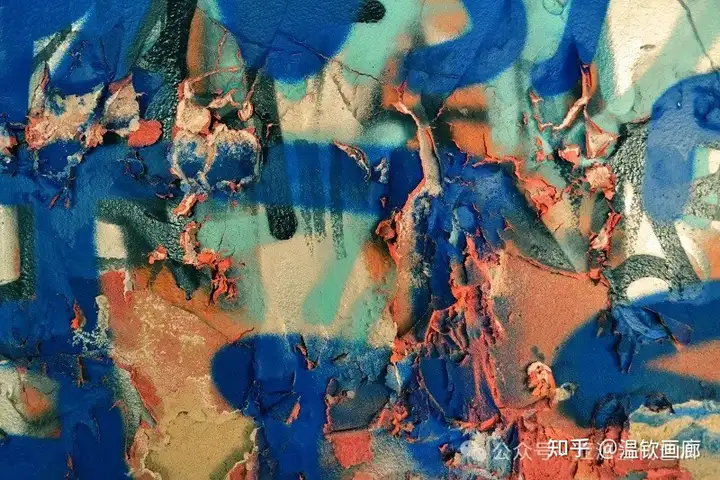

数字艺术家使用Midjourney创作的抽象画

更有趣的是, 数字技术的普及反而强化了人们对手工绘画特质的重视. 在算法能轻易生成完美图像的今天, 画作中的笔触痕迹、材料质感反而显得弥足珍贵. 这种"不完美"的手工特质, 成为抵抗数字化同质性的重要手段.

同时, 我们也看到了一种新的绘画实践方式的出现: 数字原生艺术家开始尝试回归传统媒材, 将数字审美带入传统绘画, 产生出独特的视觉语言. 这种跨媒介的实践, 打破了数字与模拟的二元对立, 为绘画开辟了新的可能性.

这场新的"危机"还在进行中, 其结果尚难预测. 但可以确定的是, 就像摄影没有取代绘画一样, 数字技术也不会真正导致绘画的消亡. 相反, 这些新技术很可能会成为推动绘画革新的催化剂, 帮助绘画在数字时代找到新的位置和意义.

绘画的未来发展方向

面对数字时代的种种挑战和机遇, 绘画的未来发展呈现出多元化的趋势. 基于当前的艺术实践和技术发展, 我们可以预见几个主要的发展方向.

首先是媒介的混融与边界的模糊化. 未来的绘画很可能不再局限于传统的画布和颜料, 而是更自由地融合各种媒介. 我们已经看到越来越多的艺术家在实验中将绘画与数字技术、装置、影像等媒介结合. 比如美国艺术家朱莉·曼赫利就创造了一种"绘画装置", 通过将传统绘画与动态投影相结合, 使静态的画面获得了时间维度. 这种跨媒介实践预示着绘画概念本身的扩展.

伦敦 180 Studios, 光装置艺术 Lux

其次是创作过程的开放性和互动性增强. 社交媒体和数字平台的发展使得创作过程可以更多地向观众开放, 甚至邀请观众参与. 有艺术家开始尝试"众包绘画"项目, 通过网络平台收集观众的创意输入, 将其整合到最终作品中. 这种创作方式打破了传统的独创性观念, 形成了新的艺术生产模式.

第三是地域性与全球化的辩证发展. 一方面, 数字传播使得艺术家更容易接触到全球性的视觉文化;另一方面, 面对文化同质化的压力, 越来越多的艺术家开始重视本土传统和材料. 这种张力可能会催生出更丰富的视觉语言, 使绘画在保持地域特色的同时具有全球对话的可能.

可持续视觉艺术 - creative carbon scotland

第四是生态意识的增强. 在环境危机日益严峻的背景下, 可持续性创作开始受到重视. 一些艺术家开始探索环保材料, 或将环境议题直接纳入创作主题. 这种趋势可能会推动绘画在材料和理念上的创新.

最后, 人工智能可能会从对手变成助手. 未来的画家很可能会将AI作为创作工具之一, 用于草图生成、材质模拟等辅助性工作, 但核心的艺术决策仍将由人类把控. 这种人机协作的模式可能会带来新的艺术可能性.

值得注意的是, 这些发展趋势并非相互排斥, 而是可能同时并存、相互影响. 绘画的未来很可能是一个更加开放、多元的图景, 各种可能性并行发展, 相互激荡.

无题, 劳拉·欧文斯, 2013

结论

纵观绘画史上几次"绘画已死"的宣言及其后的发展, 我们可以得出一些重要认识. 首先, 每一次"死亡"宣告都不是真正的终结, 而是绘画艺术自我更新的重要契机. 从19世纪面对摄影技术的挑战, 到21世纪应对人工智能的冲击, 绘画始终展现出惊人的适应力和创新力.

其次, 这些危机时刻往往与技术革新密切相关, 但技术进步最终都没有导致绘画的消亡, 反而促进了绘画语言的革新. 摄影的出现推动了印象派的诞生, 数字技术的发展催生了新的混合媒介实践. 这一规律提示我们, 与其将新技术视为威胁, 不如将其视为扩展绘画可能性的工具.

第三, 绘画的生命力源于其独特的媒介属性. 手工性、物质性、即时性等特质使得绘画在数字化时代反而显得弥足珍贵. 正是这些无法被技术完全替代的特质, 确保了绘画在视觉艺术中的持久地位.

展望未来, 绘画很可能会以更开放的形式继续发展. 技术的进步不会终结绘画, 而会为其提供新的表现可能. 绘画与其他媒介的界限可能会进一步模糊, 但这种模糊恰恰体现了绘画的包容性与可塑性. 在这个意义上, "绘画已死"的反复宣告, 实际上是绘画永恒生命力的最好证明.

因此, 与其讨论绘画是否会消亡, 不如思考如何利用新的技术和社会条件来拓展绘画的边界. 在可预见的未来, 绘画将继续作为一种基础的艺术语言存在, 不断吸收新的元素, 产生新的表达方式. 正如历史一再证明的那样, 绘画的未来不是消亡, 而是不断的重生与更新.

温钦画廊私洽代理国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso,安迪.沃霍尔, 文森特.梵高Vincent Gogh, 亨利.马蒂斯Henri Matisse, 弗里达·卡罗 F.KAHLO, 格哈德·里希特 G.Richter, 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau, 马克·夏加尔M. Chagall, 克劳德·莫奈 C.Monet, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt, 圭尔奇诺 Guercino, 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni, 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana, 弗朗西斯·培根 F. Bacon, 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat, 拉斐尔·桑西 Raffaello, 卡纳列托 A. Canaletto, 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir, 保罗.塞尚P.Cezanne, 雷尼·马格利特 R.Magritte, 萨尔瓦多.达利 S. Dali, 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani, 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher, 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生, Kaws, 奈良美智, 赵无极等