中国艺术市场为何陷入困境,上帝要降下大洪水来惩罚艺术行业吗? 温钦画廊 / 2024-10-09

2024年上半年全球拍卖业绩跌至50.5亿美元,比去年同期下降近30%;佳士得比去年同期下降了22%,苏富比较去年同期下降了88%

近日Artnet分上下篇登载的文章《市场“史无前例的糟糕”,参与者们如何应对?》(2024)将今年自2024年年初起就一直隐忧不断的艺术市场面貌下了一个诊断书式的结论——那就是Winter is coming——一场不可逆转的全球性的艺术市场大衰退已经降临,没有力量可以阻止它,更没有人可以拯救它。它就像上帝的大洪水一样将要惩罚艺术世界,过分的商业化和商品化就是它的罪(上述文章作者语)。现在我们能做的就是怀着一种宗教式的坦然将其理解为“一种净化”(上述文章作者语),或者就树倒猢狲散,各自逃命吧!

当然这篇文章的作者在撰写此文的时候,美联储还没有放出降息的消息,因为降息是9月19日的新闻。接下来全球的几场秋拍和11月初在上海的西岸-021艺博会将会检验这次降息能不能在中国挽回一些艺术市场的信心。在我们撰写此文的过程中,国际规模最大的拍卖行苏富比流出其拖欠员工薪资的消息。根据第三方数据显示,2024年上半年全球拍卖业绩跌至50.5亿美元,比去年同期下降近30%;佳士得比去年同期下降了22%,苏富比较去年同期下降了88%。

如果这些数据还不够直观不够有说服力的话,那你对艺术市场的运作机制可能太不了解了。虽然有艺术行业的大哥私下向笔者表示:2010年2011那会儿也非常艰难,那时候圈外资本全部撤资,东西根本没人买……但那时候我们都挺过来的,现在这个只是周期性的衰退,还会回来的。话虽如此,但笔者对此并不乐观,可能艺术行业中的很多人需要考虑的是:自己能不能活到市场“回来”的那一天。艺术市场的信心需要一连串的动作,在多个维度释放利好的消息,才能真正挽回,而现在距离那种程度还相距甚远。

尼古拉斯・帕蒂《肖像》

估价:2,000,000 - 3,000,000 HKD

成交价:5,695,000 HKD

香港苏富比2019年10月

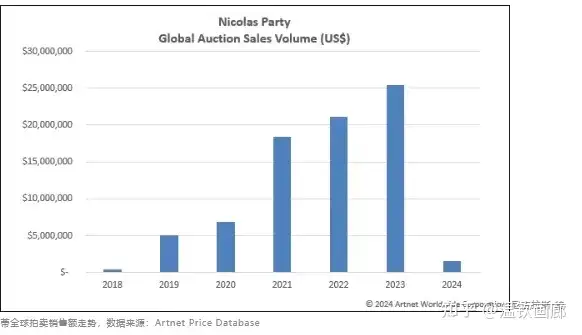

Artnet可能算是如今主流的艺术媒体中少有的还能提供一些有效信息的平台了。其中文微信平台在今年7月1日发表的一篇文章《尼古拉斯.帕蒂最近的“拍场失意”意味着什么?》中就这样提到了这位艺术家市场滑落之剧烈:

去年,帕蒂作品中的拍卖价前10的成交总额为2460万美元,但今年到目前为止,这个数字仅是150万美元。

在香港佳士得的同场拍卖会上,另一幅估价约为64至89.6万美元的帕蒂作品《两幅肖像》(2016)也未能成功成交。这件作品在市场上的流通速度很快——此次上拍的委托人正是在两年前于香港富艺斯以83.3万美元的价格买下的这件作品。

以及

在今年,即使是帕蒂顶级的拍品——5月,纽约佳士得推出艺术家更具吸引力的《肖像》(2015)——也未能让委托人如愿以偿。委托人于2019年在香港苏富比以72.6万美元的价格购得该作品,而到今年5月,最终成交价为79.4万美元(但这个数字包括了佳士得要收取的佣金,而委托方只能获得落槌价,即63万美元)。此次转手意味着委托人花费五年时间却损失了13%,这样的回报率显然不能让投资者动心。

尼古拉斯·帕蒂全球拍卖额走势数据来源:Artnet Prince Database

当七月份我在小红书上还时常能刷到评论者头头是道地分析尼古拉斯·帕蒂绘画的过人之处的时候,派对其实已经结束了——Party is over!对于国内艺术圈的绝大多数人来说,对此类信息都非常不敏感,因为是啊——帕蒂卖得好坏跟中国市场有多大关系呢?但当我们意识到帕蒂的作品代表了一个版块,以及他本人在西方年轻艺术家的这个群体中所扮演的角色,我们就有理由对这个现象敏感。而我们的迟钝背后则说明了更深层的问题。

之所以提及帕蒂,其中一个原因是笔者的藏家朋友很早就咨询过帕蒂作品的问题,当初(2023年)我们给出的判断就是:这个艺术家的创作观念和手段并不匹配:色粉、化妆这类概念,跟他的肖像、风景、静物绘画没有产生很强的内在关联,且像是意大利画家萨尔沃(Salvo)的媚俗版本,属于典型的市场过度炒作案例。在笔者看来,这种怀疑也可以延伸到另外一些火爆的外国艺术家那里,比如米利亚姆·卡恩(Miriam Cahn),在女权、绘画的范畴内,她多数作品的表现充其量只能算平平;阿莫奥克·博福(Amoako Boafo),他平庸的构成能力和对席勒的样式化挪用,令人不免怀疑——若不是乘着黑人艺术热的东风,他何以如此扬名。

(左图)米利亚姆·卡恩作品,(右图)阿莫奥克·博福作品

现在的确是一个反思和变革的时刻。我认为艺术家并不需要对市场的低迷感到过于悲观,因为艺术家是一种生产者,某种程度上说,画廊和艺术机构并不是那种绝对意义上的生产者,他们更多的工作本质上是整理和搬运,并且在这个过程中完成商业化并创造经济层面的价值。所以艺术市场的灾难更多是对于画廊和拍卖行来说的灾难,对于很多艺术家,特别是没有深度介入到市场中的艺术家来说,可能自己的生活与工作并不会因为这次史诗级的市场衰退而有太大的影响,毕竟对于没有进入行业的很多艺术家来说,虽然上升的通道狭窄且渺茫,但再下降的空间也不大了,已经要想过得更差也不容易了。本文希望对中国艺术市场何以陷入如此这般境地进行一个分析,并对艺术行业和艺术家在未来几年将要面对的几种情况做出一个预判。换言之,既然是上帝要降下大洪水来惩罚艺术行业,我们就来看一看我们“犯了几宗罪”,以及在大洪水之后,世界可能的样子。

第一宗罪:过于早熟的市场严重阻碍了一个学术本位的价值体系的建立

2006年春,张晓刚1988年的作品《血缘-大家庭:同志120号》在纽约苏富比拍出了97.9万美元,成为中国当代艺术第一个“百万纪录”。

应该说中国可能很早就失去了在一张白纸上可以自由发展,随意试错的阶段,在很多方面都是如此。如果说中国在一些领域的技术以及一些领域的产业,比如制造业,可以获得“弯道超车”般的奇迹,那么在文化这个领域里,我们则没有任何“弯道”可以走。我们注定要在一个深坑里爬起来然后一次次跌倒,西西佛斯似的蹒跚而行却可能毫无进展。在艺术这个领域中,当代艺术市场与当代艺术学术之间,本来是互相促进的。一个作品的交易价值应该是由它的学术价值作为背书决定的——答案就是这么简单,但这个简单的道理将无限制地在市场中被扭曲和篡改。

从90年代起,随着国外资本对尚处边缘位置的中国当代艺术展开怀抱起,拍卖市场比学院更早地开始了它的运作。或者说,因为能从外面带来艺术作品的买家,所以像北京圆明园、东村等那些艺术社群中的一些人就慢慢获得了较高的社群内地位以及话语权。这些人中有艺术家,也有理论家,也有之后我们称之为策展人的角色,这些人所做的事情无可厚非,他们“带人来看作品”,从中可能赚取一个小的差价,然后社群里的某个艺术家就可以在一夜之间从一个温饱状态一跃为一个“十万元户”的状态。

这真是天方夜谭式的奇迹,这些能“带人来看画”的人也成为了最初市场的萌芽。但他们自己可能不会意识到,当时的这个模式其实就成了之后中国艺术市场运行的本质了,其面相只是因为体量的增大而变得难以看清。

简单来说,以上模式的问题就在于:从一开始就是交易行为驱动着艺术生态的演进,而不是学术行为。换言之,某人学术做得再好,没法“带人来看画”,那话语权很快就会让渡到那些“能带人来看画”的人手中。于是即便从最初的90年代起,学术和商业之间的位置关系就在以上的那个语境中确立下来了,一直到今天也没有改变。过于早熟的市场严重阻碍了一个学术本位的价值体系的建立。

但以上结构也有其宿命,这个宿命在今天也显现地已经尤为明显。正是因为商业成为维持整个艺术生态运转的主导行为,它随着时间推移,便不可避免地沉沦,最终将一个“卖方市场”做成了今天这样一个“买方市场”。因为这个结构从社会上吸引的人群就是一个不相信学术价值的人群。而这个社会中可能存在的一个“有能力审美,又有能力购买”的人群,可能到今天都没觉得自己和艺术可以产生什么关系。换言之,没有学术这个板块的支撑,商业行为的价值一定飞速走向沉沦,很快,这些“带人来看画”的人在买家面前就成了卑躬屈膝的奴才。

西方的艺术生态当然也存在很大的问题,这些问题背后的成因机制可能本质上与中国艺术生态中类似的问题差别不大。但不可否认的是,以西方资本占绝对主导的西方艺术市场要比中国艺术市场健康得多:它体积庞大,却不乏轻盈之举;它内部存在很多机制,可以在危急时刻自我更新和自我疗愈;它同样沦为了资本的仆人,但更像一位有尊严的管家。

2. 第二宗罪:学院体系与当代艺术市场疏离的关系使得艺术行业在藏家面前扮演了弱势的角色

2015年6月,高名潞的油画个展在798林大艺术中心开幕

高名潞逐渐与艺术行业的疏远代表了以他为标志的学术人士与艺术市场分道扬镳

画廊必须通过稀释自己的主体性来换取藏家的持续消费和认可。有一个简单的现象或许能说明一些问题:你可能看到很多藏家有自己的自媒体账号,经常在上面寥寥数语,发表一些高见。这些自媒体帐号的粉丝量动辄十几万到几十万,留言三五十条是常事。而画廊自己的媒体呢,一篇文章的阅读量能过500都属于及特殊的案例了。

我们也许经常在一些dealer口中听到类似这样的话:不需要那么学术的讨论,我们给作品贴上一些更容易懂的标签,藏家理解了才会买账。有道理——可是,这些易懂的标签带来的后果是什么呢?

让一切都扁平化了——而艺术的价值难道不就在这个被扁平化的过程中消失殆尽了么?

冷林,皮力,朱其;侯瀚如,巫鸿……这些后栗宪庭时代的当代艺术理论家们在2010年前后的选择基本意味着当代艺术的学术工作与艺术行业之间已经分道扬镳,彼此不再产生密切的关系了。之后来自学院的诸多理论家还提出过很多命题,希望在市场上掀起一股波澜,但往往都收效甚微,最终都落得个不了了之。

在这代理论家中,高名潞代表了学术界中的另一种选择,这种选择就是:将自己的身份扎根进学院体系并和市场保持距离。高名潞作为“85新潮美术运动中的重要精神领袖”,以及“匹兹堡大学教授,他是中国当代重要的美术史家和美术批评家、上世纪80年代中国新潮美术运动的重要组织者”,他在2009年提出并倡导过的“意派”也并不成功,可见艺术行业并不买账。

蜂巢当代艺术中心馆长夏季风的成长轨迹代表了另一种案例:他在2006年之前是一位小说家,其作品曾三度获得“浙江省青年文学之星”奖。在他开始转型涉足当代艺术评论后,曾在一个阶段通过展览和写作大量推广“极多主义”,并希望确立极多主义在中国当代艺术史中的地位。而今天的年轻艺术家和从业者对此都已经知之甚少。而蜂巢在行业内也被认为是一个在商业上非常成功的案例而被大多数人认知。

高名潞的背景不可谓不资深,理论素养,江湖地位不可谓不过硬,但作为一类人的代表,他最终也远离了艺术市场。很多他的同龄人也做出了选择:理论家转型画廊主,或在大型美术馆寻求身份的转变,或渐渐偃旗息鼓,不愿再涉足其中。时至今日,很多画廊都不再愿意花钱请策展人,因为那些专业的术语,反而成了销售的障碍。学术和市场之间的沟壑可见一斑。

有的画廊主是媒体出身,他们更是把一种“大众媒体”写作的方式带进了当代展览中。所以,今天的当代艺术写作中,带有排斥学术的作风,在通篇文章中最好只用一个学术词汇、哲学概念,再把它们展开、揉碎,直接喂到藏家嘴里。文章还要使用一些煽情的描述,譬如工作量、难度等等跟艺术关系不大的描述来博取藏家的信任。

以上这些都是症状,是符合中国现实的合理之举。但如此迁就也是画廊给自己埋的雷:一味追求“看得懂”所造成的“扁平化”,已经让学术彻底脱离了艺术判断;“作品好不好”的问题,直接让位给了“能不能看得懂”的问题。整个艺术行业几乎一边倒地向藏家妥协,让渡自己本来就不多的价值空间。如果在艺术作品面前,没有人相信艺术,那艺术的价值当然与装饰画没有差异了。于是,藏家媒体开始大行其道,用各种“反智”的标签给艺术品下定义。而行业内自身生产的话语,根本抵达不到藏家那里。

这个现象的背后,学院体系与当代艺术市场疏离。这种疏离势必造成了市场作为一个整体向藏家群体倾斜,并逐渐稀释自己的价值和主体。而在笔者看来,这种疏离的关系几乎是必然的,它同样也来自于上述的90年代的那个市场初兴时的结构。后栗宪庭时代的当代艺术理论家们做出了选择,而这个选择的结果就是今天我们生活的世界。做学术的人和艺术商人,在中国究竟是两种人,而这两种人至今都没有找到一种可以良性合作的方式。他们之间的合作总是相互利用的且短暂的。如今,这种疏离造成的结果已经积重难返。

3. 第三宗罪:艺术品的金融属性被夸大,并由此吸引了一个庞大的人群,在此种认知偏差下参与到艺术作品的交易与流通中来

在他最著名的作品中,马塞尔·莫斯向世界呈现了一本书,它彻底改变了我们对一些社会基本结构的理解。通过识别捐赠行为中包含的交换和义务的复杂网络,莫斯对我们的许多社会习俗和经济制度提出了质疑。

本质上来说,艺术品经济属于马塞尔·莫斯(Marcel Mauss)所说的“礼物经济”:艺术家将他的天赋(gifted)转化成了作品,出售给喜欢作品的人,在这个过程中,一种双向的礼物关系构成了——作为“礼物”身份的作品;作为谢礼的以支持自己喜爱的艺术家生活的购买金。这种行为,与作为投资的“金融经济”是有着本质的区别的。然而,今天泥沙俱下进入当代艺术市场的绝大多数藏家,看重的都是艺术品的金融属性和投资属性。“礼物经济”所体现出的是一种社会分工的差异,一种确认彼此间自我价值的社会性礼仪。而“金融经济”,则把一切都抽象化为商品,把“流通价值”驾诸于一切人际关系和情感关系之上。

当艺术品无一例外的被视为“金融”投资品的时候,持有者的信心和期待就成了最重要的事情,一切都必须围绕着这一点展开。注意是“持有者”的信心,而偏偏这些艺术作品的“持有者”是不懂艺术也不想懂艺术的一群人。因为这个群体持有艺术作品,其本质上又是一种消遣,或者一种资产配置逻辑下导致的行为。

正是基于这样的前提,做学术的人和做批评的人,这两类人都成为了前者不喜欢的人。因为他们不在这个游戏里,他们的分析和话语让人听不懂,而且很多时候不可控,所以他们要远离市场——否则他们的话语可能动摇或者破坏藏家们脆弱的信心。

在资本主义的背景下,艺术品是否具备金融属性?答案是具备。

但金融属性绝不是艺术品身上唯一的属性,甚至可能不是其主要的属性。它应该是一种由学术写作和批评话语构建的文化价值或者艺术价值延展出去的一种属性。但在中国艺术市场上,特别是二级市场上,一切都本末倒置了。并且这种本末倒置还被视作一种理所应当。

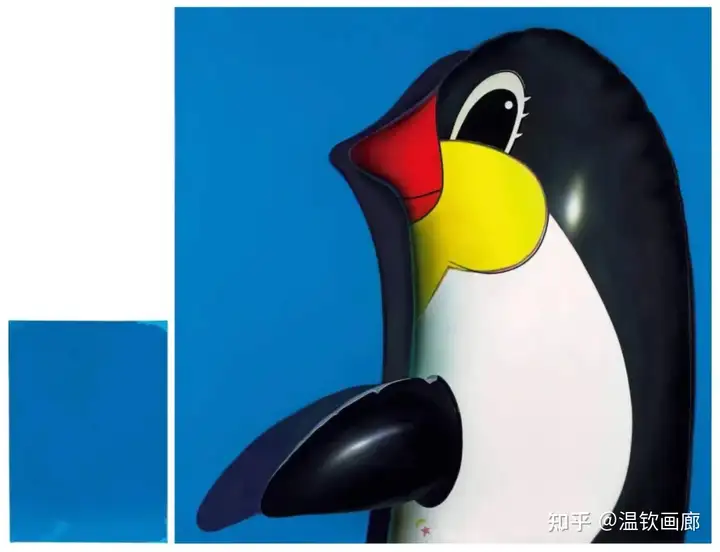

现在,让我们再看孙一钿的例子,这位艺术家的作品单价已经超过百万,可是一旦市场信心不足,支持者连一篇像样的文章都找不到,来说明这位年轻画家的作品价值何在。我甚至觉得,支持者可能根本就不会想到:他们应该从文章中去问询价值的问题。换言之,成为孙一钿的支持者的一个重要前提是:无法集中注意力阅读超过100字的文章。未来的某一天,他们更可能会把愤怒的对象聚焦在某个具体的人身上(将孙一钿的作品销售给他们的那个人),或者就因为怕人笑话而不再提及这笔投资。中国现行的主流收藏人群对于对艺术品的投资观是错误的,甚至是反智的。但艺术市场在这里不是一个被动的受害者;相反,这个市场中很多有头有脸的,我们在日常的很多场景中能够见到的,被很多人奉若“老师”和“资深专家”的人,正是这种错误投资观的缔造者和传播者。他们用他们的“资深”、“成功”、“老练”和“专业”,一次次让带资进场的新晋藏家在第一时间就接受了这种对于艺术品错误的投资观,并成为这种观念的捍卫者。

而这就是中国当代艺术市场的发动机:驱动购买和流通的是一种近乎于谎言的游戏。

4. 第四宗罪:大多数当代艺术的交易者并没有在交易中获益,但庞大的人口基数和社会财富流动的方式掩盖了负面口碑应该产生的负面效应

⻓睫毛的企鹅(两件一组) Penguins with Eyelashes (set of two)

120 × 120 cm 28 × 20 cm

亚克力 画布 2018

国际知名艺术评论家及策展人Karen Smith这样评价孙一钿:“在目前为止尚属短暂的艺术家生涯中,即使还未有通俗意义上的大红大紫,她所经历的声名鹊起也足以让年纪相仿的同行艳羡。(这句话也叫做评论家对艺术家的评论吗?哈哈哈哈哈)

如果你参加过欧洲的艺博会,或者东京的艺博会,你会吃惊地发现,年轻艺术家的系数低的惊人,甚至大量中年艺术家的作品系数也只在200-500之间。反观我们这里的艺术市场,很多90后出生的艺术家,系数已经都超过500了吧!

其他市场的艺术家作品的系数,是很多年来保持不变的,而我们画廊代理的艺术家,作品系数每年都在增长。我们并不知道这种增长背后的依据何在,在更多时候,我们只是把它当作一个现实来接受,并将其看作是一件对于画廊能力的证明。但是,这的确造成了这样一种假象:一个藏家几年前购买的作品,现在已经增值了。哪怕这位艺术家在这几年内,除了画廊展览之外,没有参加过任何其他重要的展览,或者产生更多的影响。

在禁售期中,艺术品的流动性遭到了限制,而作品系数每年都在持续增长。然而,尴尬的是,如果一个年轻艺术家的作品系数涨到,比如800,画廊将很难继续销售,且尚未找到更有实力的画廊来接手,这个艺术家很可能就此被“雪藏”。在西方行业中,更惯常的做法是,艺术家在一个画廊中很久都保持稳定的系数,直到一个更大的画廊接手,这个系数会成倍增长。

所以,藏家的一个棘手难题在于:持有作品的价格数字一直在稳定增长,但是并没有产生真正的流动性——而作品系数的增长原本是反应其流通性的一个数字,因为流通产生了价值中共识性的增长。而在我们的二级市场中,这种流通在很多时候是通过不同的藏家群体在某些时刻“做局”来完成的:要么通过二级市场拉高杠杆,要么通过在国外画廊、博物馆做展,提高艺术家的知名度。这种“击鼓传花”式的做法,就是看最后落到谁的手里,谁就是韭菜——不可谓不刺激,不可谓不精彩。

5.第五宗罪:一个艺术家即便被市场短期消费,其产生的效益依然能够让艺术家本人获得之后很长一段时间内体面的生活,由此更助长了艺术行业对艺术家不良的短线运作

有些艺术家几乎是在用一种“华尔街之狼”式的精神在从事着自己的工作,他们觉得如果自己的工作最终没有让他们飞黄腾达,那么一切的付出都没有意义——他们自己成为了这个游戏里最大的赌徒。

如今,各种“合谋”做局的现象屡见不鲜,很多艺术家也投入到“局”中。大约20年前,“艺术史中既有风格的回归”就已经成了一个重要的现象,虽然没有人在学术上对其作出解释,可是私底下都在讨论。其实,今天回过头来看,这个现象产生的原因非常简单:新自由主义经济在这时全面扩张,艺博会经济全球盛行。其实,并不是当代艺术缺乏新的创造空间,而是旧有的、熟悉的风格,更容易模仿并获得商业上的成功。

艺术家不得不面对这样一个现实:在30岁以前,一定要形成稳定、成熟的创作方式,其体现往往是一种具备辨识度的作品相貌。这其实对很多人来说都不太现实,这种要求也很违背自然规律。所以模仿,甚至抄袭就成了最简单的成功之道——这句话也便是艺术成功学的精髓。我们现在回顾一下2020年、2021年起在二级市场上大红大紫的80、90后艺术明星,就会发现,他们绝大多数都是这种“艺术史中既有风格的回归”的产物,也是在30岁前成功地完成了自己作品面相的构建,以及自己的人设构建——在如此思路指导下的作品本质上就是流行艺术。也就是说,在我们正规的二级艺术市场拍卖中,几乎找不到什么严肃创作,而是被各种各样的流行艺术替换了。

90后艺术明星的出现这一现象本身就说明这样的一种逻辑已经具备了极大的合理性——年轻一代的艺术创作者已经心甘情愿地愿意将自己的艺术家主体性让渡给市场,而这是在一种悖论式的幻觉中完成的,因为他们同时相信市场可以通过打造和包装那些与艺术简介相关的部分来强化自己作为艺术家的主体性。当他们这样做的时候,他们知道这种催化出的快速成功的本质是被快速消费——这可能意味着短暂的艺术生命期。他们也知道,艺术家在昙花一现之后,大多失去了创作的能力,从而只能放弃这个从儿时起就锤炼的技艺。但尽管他们意识到了以上所有的这些,能够被市场快速消费然后被市场遗忘,也比从来不在市场上出现要强得多。

有些艺术家几乎是在用一种“华尔街之狼”式的精神在从事着自己的工作,他们觉得如果自己的工作最终没有让他们飞黄腾达,那么一切的付出都没有意义——他们自己成为了这个游戏里最大的赌徒。这种现象是一种结构性病灶的症状。做出这种选择的艺术家主动让自己的艺术生命变短,以完美地迎合市场的短线操作模式。我想这里面最好的例子可能就是我们都很熟悉的,但这两年很少被提及的江上月了。

6.第六宗罪:诸多原因造成由一二级市场组成的艺术行业在艺术生态中占据着不健康的支配性地位

“在当今中国的艺术舞台上,一群才华横溢的画家以其独特的创作风格和深入人心的作品,赢得了广泛的赞誉。他们把发展国画艺术看为己任,并为此不断地奋斗和努力着。他们的作品已然成为了当下书画投资市场中火热的选择。”

艺术生态指的是一个由艺术家,画廊,美术馆,拍卖行,驻留机构,艺术媒体,艺术批评者,策展人,艺术学院,藏家等各种角色组成的一个想象共同体。这些人做的事情差异非常大,可能唯一相同的地方就是都与艺术有关,并因此他们彼此工作的结果具备了一定的关联性,故称之为“艺术生态”。

然而这个生态中各个环节在实际中的力量则是完全不均衡的。比如艺术媒体,看似是一个在生态中具备很大力量的板块,但在实际中他们早已经让渡了自己的力量,成为了几乎毫无主体性的一个小喇叭。而在现实中,整个艺术行业中最强势的两个板块就是画廊和拍卖行组成的一级市场和二级市场,并且在这二者当中,二级市场占据的位置相比一级市场又更加强势,强势到了一种不健康的支配地位。

想要了解这种强势在具体的现实中是如何体现的,最好的例子就是观察艺术家与画廊之间的关系。画廊是一个团队的工作方式,画廊是一个公司的身份,而艺术家是一个个体,藏家也是个体。这种结构上的“多对一”就已经让画廊以及拍卖行占据了很多的优势和主动。至少在生产信息和消化信息的数量级上,画廊和拍卖行的团队优势是作为个体的其他角色无法比拟的。只不过因为他们生产的信息中很多都是垃圾信息,这并没有让二者的团队优势真正发挥出来。

画廊在和艺术家进行接触的结构是由一个个画廊主走访艺术家工作室这样的场景组成的。在这样的结构中,画廊主了解每一个他/她走访的艺术家的工作面貌以及作为一个人的性格和认知,而对于每一个艺术家来说,他们只了解画廊主一人的特点的状态,却对自己在画廊整体的布局中处于何种位置一无所知。艺术家信息的闭塞几乎是从一开始就注定了,而信息的闭塞决定了他们与画廊接触时的被动。当然同样的规律也出现在画廊主与藏家之间,只不过藏家之间对此类信息的共享成都要远大于艺术家之间,因为前者是在消遣,后者是在工作。

应该说鉴于画廊和拍卖行在结构创造了巨大的信息差,艺术行业本质上是一个由信息差产生的行业。艺术行业的反现代主义本质也很明显——信息的不透明,过程的黑箱化,以及资源的不公开……所有这些特质都指向了前现代世界的特征。而这些特征在中国当代社会可以如此堂而皇之的大行其道,则让我们看到,这个艺术行业所处的环境更是具备了诸多前现代世界的特征。所以在此背景下,对此结构几乎毫无防备的艺术家们,犹如圈中的一只只羔羊,意识不到最终其实是他孤身一个人来面对农夫的双手。

7. 第七宗罪:运作中国艺术市场的资本绝大多数完全来自中国内部,完全独立于国际资本之外

从左到右、从上至下依次为:玛塞拉·巴塞洛、斯宾塞·斯威尼、曼纽尔·马蒂厄、罗曼·贝尼尼的作品

从90年代起,随着国外资本对尚处边缘位置的中国当代艺术展开怀抱起,拍卖行就开始了它的运行,而两种资本也开始在二级市场上出现,并逐渐在运行中明确了各自的立场与属性。它们就是“本土资本”与“海外资本”。

如果我们仔细地观察很多外资画廊挑选艺术家的策略,会发现在他们的代理艺术家名单里,对中国艺术家和国外艺术家的选择,是有着明显的差异的。比如,Hdm画廊这两年签约的中国艺术家包括了:陈晗、范婧、薛若哲、云永业、张书笺——基本上都是具象、写实类型的画家。而这家画廊在选择国外艺术家的时候,采用的是一种完全不同的策略,基本上以抽象、表现为主:玛塞拉·巴塞洛、罗曼·贝尼尼、曼纽尔·马蒂厄、斯宾塞·斯威尼。这种策略背后的考虑是什么?

疫情之前,也有很多画廊主动与国外的画廊联手“造星”。比如,在国外的画廊、大学美术馆、机构(很多时候权威性一般)做展览。在国外办展览时,一方面对国外藏家承诺倒手时的利润,一方面坚决不销售给任何中国藏家。最终,这些出口转内销的作品,还是要由国内资本自行消化。

甚至国内的画廊也越来越难地与国外的画廊一起合作。因为这种合作展的背后往往要面对的是:展览运输和保险成本高;国外艺术家在中国行业中的闪现直接屏蔽了以购买作品作为投资的这个群体的买家;以及国外艺术家作品的系数太低,让整个展览的收益和性价比更低。应该说与其说是西方资本抛弃的中国当代艺术,不如说是中国当代艺术行业通过自己独特的运转模式把自己隔绝在了全球市场之外。放眼今日的798,能做国外艺术家个展或群展的机构已经屈指可数,所谓艺术交流已经基本不发生在艺术行业中了。

8. 第八宗罪:中国当代艺术市场所面对的藏家群体中的绝大部分既不了解艺术,也不尊重艺术,但却成为消费艺术的主力

是不是就是因为艺术世界里没人整理出这样的一个表明各个名词,术语,以及品牌的“鄙视链”,才导致当代艺术市场的消费者沉浸在一种混乱的话语体系中?当代艺术行业的营销是否应该多向奢饰品行业学习? (作者语)

也许你听说过画廊指导、干涉艺术家创作的事,这种荒唐事在中国当代艺术行业中普遍存在着。画廊方认为他们更加懂得藏家的喜好,所以有资格对艺术创作指手画脚,因为这样才是对画廊和艺术家双方都负责的行为。在这个动作里,画廊已经成为了藏家趣味的代加工厂,以买办的身份和意识形态,直接的干预到了艺术创作的过程之中去了。打个不恰当的比方,这就像电影的制片人因为不满意导演和演员在拍摄现场的表现而亲自下场扮演其某个角色来。

让我们来好好看一看这个行为:画廊宁可在“生产源头”这一方面说服艺术家做出改变,也不愿意花更多的时间与藏家进行沟通。因为藏家方面是否购买,往往由一些跟艺术毫不沾边儿的理由组成——也许你也听闻过其中的一些理由,比如,“我只买金色的作品”,“我想要一个带着我生肖属相的作品”,“我想要一个有牛的作品”,或者“我想要一个跟我们家沙发颜色相配的作品”等等。

对于这些买家来说,他们从来不需要打开一扇通往新世界、新视角的窗口,而是像购买任何一种奢侈品一样,完成自己对身份建构的那种自恋式满足。艺术本身具有的公共属性、时代前瞻性、实验性、批判性和开放性,对他们而言并不是说无足轻重——而是彻头彻尾的屁都不是,鸡同鸭讲。他们也从来不觉得艺术这个东西有什么大不了——在金钱面前,在掌握财富的他们面前,一切都是平等地卑微与低贱。

新自由主义经济最可怕的后果展现了出来:哪怕艺术,也要成为我的私人定制品。所以,我们在那些最流行的艺术品中,看到了越来越明显的一种趋势:较少的关心外部,更多的屈从于一种特定的、风格化的趣味。甚至有些艺术家的作品中一以贯之的特点和元素则完全是为了取悦一个特别具体的消费群体而被设计的。

当我们获得机会来和画廊就以上问题进行沟通的时候,代表了画廊的人会很委屈地说“自己的工作是多么多么不容易”,以及“面对这样的一个藏家群体我能怎么办”。但是这种推诿是完全可笑了——难道教育藏家需要成为艺术家的工作吗?事实上应该说那种“既不想学,又具备强大消费能力”的藏家是支撑中国艺术一二级市场最坚实的发动机。他们迷信着一种完全错误的认识和视角,耗费大量的金钱在市场上瞎买一通。这些金钱对他们来说只是他们财富中很小的一部分,但却足矣在本就不大的艺术市场盘子里掀起轩然大波。然后每一年,有多少这样的人怀揣着这样的心态入场挥霍,然后同一年又有多少曾经这样的玩家在燃烧过一阵激情之后黯然退场,只留下自己仓库中的一堆绘画。从很多方面看,中国当代艺术一二级市场的结构和运行机制就是以“为了榨取这样人的冲动消费”而生的——市场早已将自己的方方面面都调整到了一种状态,为了迎合这种有消费能力的,对艺术无知的,且特别要面子的买家。

中国社会总的来说是一个不相信艺术、不尊重艺术的社会——这句话的道理就在这里。英文有一个词叫Philistinism,翻译过来叫做“非利士人主义”,来自圣经旧约中对于非利士的人文化的出处,描述的就是这样一种“视艺术文化如粪土”的状态。而我们就生活在这样的一个世界里。中国近现代以来造成的文化断层让在社会的审美行为中造成了巨大的困惑与茫然——然而为什么奢饰品行业可以把它的消费者(中国社会中的几乎所有人)教育地如此之好 ——而当代艺术行业却“被”消费者教育地如此之好?(什么叫教育地好?就是消费者欣然接受了一整套新的符号体系,从它们的发音,到它们之间的地位高低,以及历史,并且在消费这些符号的时候认为自己在消费的是它所代表的文化 )这里面的问题究竟出在了哪里?恐怕这篇文章无力再去深入这个问题,还希望在此抛砖引玉,有高人出来为我们指点迷津。

9. 第九宗罪:为了“更大的利益”市场总是默认或屈就当代艺术认知的下行,这种屈就已经对当代艺术的发展

造成了严重的阻力

在“媒介化转向”的当下,艺术通过“物质-技术-意识形态”的入口,试图重新安排“物”的位置——吴山专和英格就属于这方面工作的先驱。然而我敢说80%的藏家不曾听过这二人的名字(作者语)

也许我们中的很多人已经忘记了,“艺术”这个词原本是和“创新”联系在一起的。

当我们将目光放置于西方当代艺术的最新发展上,我们会看到,随着“思辨实在论”的普及,国际当代艺术正在进行着一轮“媒介化转向”。如果说“符号性转向”是现代语言学、符号学、图像学等的产物的话,那么随着媒体的泛滥和图像民主化的失败,当代艺术开始对消费社会生产的底层逻辑进行诘问,试图解放物质在生产关系中的分类。

这导致了生态艺术、生成式艺术、后网络艺术和自制美学等艺术的兴起。如果说,在“符号学转向”时期,艺术依靠“能指-所指”的偏离,从而完成对日常话语的解构的话;那么在“媒介化转向”的当下,艺术通过“物质-技术-意识形态”的入口,试图重新安排“物”的位置这导致了生态艺术、生成式艺术、后网络艺术和自制美学等艺术的兴起。如果说,在“符号学转向”时期,艺术依靠“能指-所指”的偏离,从而完成对日常话语的解构的话;那么在“媒介化转向”的当下,艺术通过“物质-技术-意识形态”的入口,试图重新安排“物”的位置——吴山专和英格就属于这方面工作的先驱。然而我敢说80%的藏家不曾听过这二人的名字。在此我们并不打算占用太多篇幅来把这种转向为何说明白,只是想用这个来说明:绝大多数艺术家在市场的影响下,已经不可能有足够的精力来做这些前瞻性却注定边缘化、难以获得成功的探索了。

阿尼卡.伊(Annika Yi),皮埃尔.于热(Pierre Huyghe)…… 这些艺术家的名字在国内很少被提及,而他们在更大的语境中已经悄然成为了艺术发展方向的标志性人物。笔者在2015年纽约SVA研究生学习期间,这些名字被提及的频率是很高的,但在国内则毫无声量。其实,不要说最新的艺术发展倾向,哪怕是“符号学转向”的艺术创作,也很难为中国市场所接纳。正当当代艺术在世界范围内产生着新的动向,新的转变,新的话语的时候,中国当代艺术的叙事、空间、语言等表达,则越来越退化——几乎已经退化到了前现代阶段了。中国的当代艺术中的很多作品,就像来自一个没经历过20世纪历史的人做出来的一样,同样被一群不知20世纪为何物的,不知现代主义为何物的人追捧。

我们应当理解,在不同的环境会催生不同的人,我们无法要求艺术家在没有市场的情况下坚持创作特定类型的作品。但如果艺术市场连最起码的自我更新,自我迭代的能力都不具备的话,那它就是艺术创新最大的障碍。而中国当代艺术市场已经基本成为了这样的一个障碍——它就像一个反智而疯狂的黑洞一样,将所有理性的声音,所有智力的价值,所有良性的引导都消除都吞没在一种巨大的沉沦之中,一种末世的狂欢之中,一种对中国现实妥协的怅然之中。

为此,我甚至希望这场能够给艺术世界带来“净化”的市场大洪水可以早一点到来。因为在这片土地上,艺术早已经一片狼藉,面目全非。以上列举的九宗罪所造成的局面早已让这个市场积重难返。也许我们只能期望一次艺术行业的大崩溃,并且努力在灾难后的废墟上重建一个更好的艺术行业。

关于作者:林梓 ,策展人、艺术批评人。2017年毕业于美国纽约视觉艺术学院艺术硕士(艺术批评及写作MFA)。

雷鸣 ,1986年生于青岛。2008年毕业于天津美术学院版画系,2017年研究生毕业于中央美术学院未来媒体艺术方向。现为自由艺术家,策展人。

温钦画廊 私洽代理 国际顶流艺术家的原作(如果客户有其他特定艺术家作品的需求,我们会用海外艺术资源为您寻找):

巴勃罗·毕加索 Pablo Picasso, 安迪.沃霍尔 , 文森特.梵高 Vincent Gogh , 亨利.马蒂斯 Henri Matisse , 弗里达·卡罗 F.KAHLO , 格哈德·里希特 G.Richter , 威廉·阿道夫·布格罗 W A Bouguereau , 马克·夏加尔 M. Chagall , 克劳德·莫奈 C.Mone t, 伦勃朗·哈尔曼松·凡·莱因 Rembrandt , 圭尔奇诺 Guercino , 马蒂亚·普雷蒂 Preti, 翁贝特·波丘尼 U. Boccioni , 鲁西奥·芳塔纳 L.Fontana , 弗朗西斯·培根 F. Bacon , 让-米歇尔.巴斯奎特J.M.Basquiat , 拉斐尔·桑西 Raffaello , 卡纳列托 A. Canaletto , 保罗·委罗内塞 Veronese, 皮埃尔.奥古斯特.雷诺阿 P.A. Renoir , 保罗.塞尚 P.Cezanne , 雷尼·马格利特 R.Magritte , 萨尔瓦多.达利 S. Dali , 阿梅代奥.莫迪利亚尼 A.Modigliani , 希罗尼穆斯·博斯 H.Bosch, 弗朗西斯科.戈雅 F.Goya, 彼得.保罗.鲁本斯 P.P. Rubens, 丁托列托 Tintoretto, 弗朗索瓦·布歇 F. Boucher , 安东尼·凡·克 A.Van Dyck, 弗朗西斯柯·德·苏巴朗 F. Zurbaran, 草间弥生 , Kaws , 奈良美智 , 赵无极等